Si hubiéramos asistido a su funeral, habríamos percibido, en el silencio del cortejo fúnebre —roto solamente por el ruido de las ruedas y los cascos de los caballos de su último transporte en esta vida—, el respeto que despertaba una mujer perteneciente a una acomodada clase social a pesar de no haber nacido en ella.

Eran tiempos en que los rostros y las imágenes se apresaban en un lienzo —la única forma de saber cómo era un lugar no visitado o una persona no conocida—, en que los buenos pintores y retratistas daban testimonio de los aconteceres de su momento existencial, de los personajes que deambulaban por su vida cotidiana, de las costumbres tal vez inconcebibles para personas de otro espacio-tiempo o de los paisajes distintos que tanto se transformarían en el futuro.

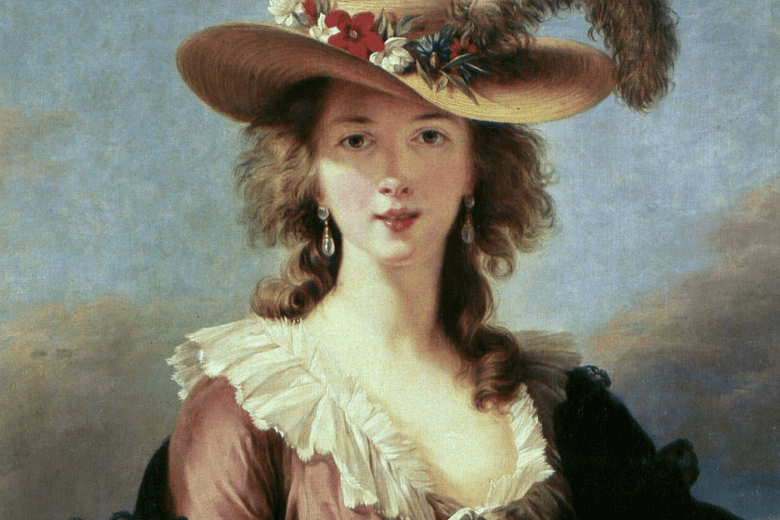

Ella fue Elisabeth. Madame Le Brun, como respetuosamente la nombraban las personas de educación. Excelsa pintora, dama apreciada por reyes y nobles de toda la Europa de su tiempo (1755-1842) y artista favorita de María Antonieta, fue la que nos hizo llegar la imagen de una reina finalmente ajusticiada cuando su vida no parecía encaminarse a un fin tan trágico.

Hay que añadir en su caso el ser testigo y fedataria de una sociedad convulsionada hasta sus cimientos por drásticos acontecimientos de amplias repercusiones no solo para la Francia en la que nació y vivió, sino para el mundo entero y los siglos venideros. La «libertad, igualdad, fraternidad» surgió ante sus ojos, aunque vestida de espanto, y su peregrinación en el exilio la llevó a las cortes de Nápoles, Viena, San Petersburgo, y después a Alemania e Inglaterra, retratando a miembros de las casas reales y de las familias nobiliarias. Monarcas y príncipes, vizcondes y marquesas abrieron las puertas de sus bellos palacios para ella y la colmaron de honores y regalos.

Quién lo iba a imaginar

Cuando teléfonos y ordenadores no existían en imaginación alguna, la gente reflexiva solía plasmar sus pensamientos en un diario que ejercía de confidente y consuelo ante los sucesos de la vida. También Elisabeth decidió escribir lo que sentía o pensaba en un pequeño cuaderno. Por estos escritos íntimos supimos que, siendo muy niña, había echado en falta el afecto de sus padres, pues fue criada por una nodriza lejos de ellos hasta los cinco años, y cuando la reclamaron de vuelta al hogar, resultó que había nacido un hermano que, desde su percepción infantil, la eclipsaba ante los ojos de sus progenitores. También nos contó que fue internada en un convento para recibir una buena educación, con la poca felicidad que aquella etapa le trajo. Pero como no hay mal que cien años dure, después de seis años pudo, por fin, vivir en el hogar y disfrutar de la vida familiar con el amor de sus padres y su hermano. Su padre primero y su madre después serían piedras fundamentales en las primeras etapas de su vida para poder perfeccionar el don con el que nació: pintar y descubrir la belleza que cada ser humano puede reflejar.

A Elisabeth le fue concedida la dicha de una relación especial con su padre, pintor retratista como ella, que percibió su incipiente talento y la vocación que la impulsaba en cuanto la vio coger sus primeros pinceles, convirtiéndose a partir de entonces en su primer maestro. Además de su arte, aprendió de su padre Louis a tratar con dignidad a cada persona que entraba en su estudio, algo que observó constantemente, pues él se relacionaba con asiduidad con artistas y hombres de letras. En aquellas veladas, a las que se le permitía asistir a pesar de ser una niña, descubrió que existía un arte que era bueno cultivar: el de hablar con agudeza.

Esa fortuna terminó cuando su padre murió en un accidente doméstico cuando ella tenía doce años. Los ingresos como peluquera de su madre no alcanzaban para mantener a los tres miembros de la familia. Era su madre quien la acompañaba cada domingo para descubrir los cuadros de acceso público de los más grandes maestros. La necesidad y la determinación de no interferir en el desarrollo del talento de su hija restándola tiempo para afianzar su arte llevaron a su madre a tomar la decisión de volver a casarse solo ocho meses después de enviudar. Para entonces, y a tan corta edad, Elisabeth ya había comenzado a pintar retratos que la ocupaban muchas horas, lo que generó sus primeros ingresos, aunque no eran suficientes para su situación familiar.

El nuevo padre, joyero de buena posición, resultó ser un fiasco, pues su tacañería convirtió la casa a la que se habían mudado en una cárcel para su madre, y todo lo que ganaba Elisabeth con sus cuadros era inmediatamente confiscado por el nuevo cabeza de familia, sin dejarle a ella una sola moneda.

El don de captar la belleza y plasmarla

Los amigos de su padre se preocuparon de su situación de artista huérfana, y recibió la ayuda de varios maestros en el arte de pintar que la instruyeron sobre el dibujo y el manejo de los colores, pero también sobre la importancia de aprender historia y mitología para las escenas de sus lienzos.

Elisabeth fue consciente desde el principio de que dibujaba con facilidad lo que veía y de que tenía el don de captar con una sola mirada el detalle que marcaba el carácter de la persona que posaba ante ella. Ella se percibía como una privilegiada por el hecho de ser mujer en lo que se refería a los retratos. Pensaba que no era suficiente tener capacidad de observación, y que la flexibilidad y la modestia necesarias para adivinar la verdadera personalidad del modelo se ajustaba mejor a su condición femenina.

También descubrió pronto que sabía sacar de cada mujer —más que en el caso de los hombres— aquella peculiaridad que la convertía en cautivadora, fuera noble, burguesa o cortesana, estuviera catalogada oficialmente como hermosa o no. Creía que una actitud, una sonrisa o una mirada otorgaban un atractivo insospechado a cualquier mujer aparentemente desprovista de belleza. Ella sabía generar la suficiente confianza como para captar su gracia natural. Elisabeth no se limitaba a observar las facciones de un rostro, sino que pretendía adivinar lo invisible tras lo visible del retratado sin incomodarle.

La discreción, lo primero

Desde el principio, su madre la acompañaba cuando no realizaba los retratos en su propio estudio, y la hizo notar que se estaba convirtiendo en una hermosa joven, algo que podemos constatar en sus primeros autorretratos. Uno de los consejos que siempre tuvo presente fue que resistiera a las innumerables trampas de los inevitables donjuanes que se cruzarían en su camino si quería conservar el honor y ser respetada. Una artista, más que cualquier otra mujer, debía prestar especial atención a su reputación. Elisabeth entendió muy pronto que, si no inspiraba confianza, las personas honestas se negarían a entrar en su estudio.

Más tarde contaría que se imaginaba en la obligación de reconfortar a su modelo dándole la impresión de que todas las palabras que decía se perdían como si nunca hubiesen sido pronunciadas. Elisabeth pensaba que el pintor tenía que ser como una tumba, cumpliendo un pacto no declarado de silencio, pues en caso contrario se desacreditaba a sí mismo. Cada sesión se convertía en un viaje hacia la parte desconocida del otro, y su labor se concentraba en desvelar su verdad.

Tuvo ocasión de ejercitar esta cualidad a lo largo de su carrera. Cuando era solicitada en palacios o casas nobles, no faltaban las preguntas de quienes la visitaban después requiriéndole todo tipo de detalles y anécdotas. Ella siempre sonreía sin responder, y esta actitud era apreciada por el mismo que preguntaba, pues era la garantía de que mantendría la misma discreción con respecto a sus propias manifestaciones.

Pero también tuvo que desarrollar otras cualidades. Ya en su adolescencia aprendió a canalizar su rabia transformándola en arte. La ocasión se la presentó su padrastro, que además de portarse injustamente, la ponía en una situación de desasosiego al ver sufrir a su madre, prisionera en el hogar de aquel hombre.

Un buen día decidió concentrar en su estudio todo su enojo contra aquel horrible suplantador de su padre, al que odiaba incluso por utilizar sus vestimentas heredadas sin ni siquiera adaptarlas a su talla y quiso plasmar con su lápiz toda la amargura que sentía, dibujando con trazos enérgicos el esbozo de un personaje poco halagador: Harpagón, la personificación del avaro por excelencia, al que, por supuesto, le puso el rostro de su padrastro. Su indignación la llevó a retratarle con un aspecto ridículo, con un gorro de noche y un batín, y fue tanta la risa que le produjo que en aquel momento se dio cuenta de que una pasión negativa como la ira había estimulado de tal modo su imaginación que se había liberado de ella.

Sin embargo, el cuadro todavía no había cumplido su misión. Decidió dar más empaque a su obra pintándolo al óleo y estudiando el lienzo para darle el acabado adecuado. Y entonces vio que una forma estupenda de equilibrar la simetría y el contenido sería retratar a su propia madre, la otra parte de la historia, y hacerlo con un contraste total: su madre, una mujer hermosa, sería vengada para toda la eternidad (de hecho, así resultó). Para ensalzarla la vistió de sultana, envuelta en sedas exóticas, y la pintó con colores pastel que la dulcificaban. Tamaña originalidad le acarreó numerosas felicitaciones por parte de las personas que contemplaron la obra terminada, y se dio cuenta de que había descubierto una forma personal de pintar, situando a sus retratados en situaciones o vestimentas originales.

Una invitación inesperada

Con solo dieciséis años, recibe en su casa la visita de un chambelán del Palacio Real, que trae un mensaje de la duquesa de Chartres en el que la invita a visitarla para realizar su retrato. La duquesa era la mujer más rica de Francia, lo cual implicaba que se empezaban a abrir puertas muy altas para la pintora. Acompañada por su madre, que siempre la ayudaba a colocar los útiles necesarios y la esperaba discretamente, Elisabeth sintió una gran alegría porque, lejos de sentirse aturdida, el retrato cobró forma inmediatamente en su imaginación y supo enseguida cómo iba a pintarla.

Elisabeth siempre pensó que la pintura era un don que había recibido para darle buen uso y que, lo mismo que un sacerdote se valía de la plegaria y la contemplación para llegar a Dios, ella lo hacía a través de su arte. Cuando se fuera de este mundo, se imaginaba al Señor preguntándole qué había hecho con su talento. Toda su preocupación era reunir suficientes buenos cuadros para responderle. Solía decir que pintar, además de ser su placer y su exaltación, era también su deber, un encargo recibido desde su nacimiento del que debía mostrarse digna. Escribió que cada mañana, cuando entraba en el estudio, sentía la singular sensación de nacer de nuevo con el día que llegaba.

Veladas y tertulias

En su vida parisina mantuvo la costumbre, heredada de su padre, de confraternizar con gente relacionada con la cultura y el arte. Cuando la luz del día se apagaba y frenaba su actividad artística, se reunía con otros pintores y literatos, y terminaban la jornada con buenas palabras, cuentos y versos. Elisabeth se sentía cómoda en este ambiente donde, según sus palabras, fluía la inteligencia y las risas se desataban.

Pero no todo era de color de rosa en este camino de perfección. También se presentaron obstáculos al comienzo que tuvo que solucionar (luego, aparecerían muchos más). Después de sus primeros éxitos, la policía embargó su estudio bajo la acusación de trabajar sin título, lo cual era contrario a los reglamentos de las corporaciones profesionales. Pasado el primer shock del momento, tomó conciencia de que no bastaba con aprender y perfeccionar su arte, sino que había que cumplir con los requisitos que la sociedad imponía, así que tomó una determinación y se dispuso a cumplirla: sería maestro pintor, ingresaría en la Academia.

Así fue: en 1774, con diecinueve años, fue recibida como maestro pintor en la Academia de Saint-Luc, adquiriendo el derecho a ejercer su arte y a enseñar. A lo largo de su carrera, daría este mismo paso en otras Academias. En 1783, fue aceptada en la Academia Real de Pintura y Escultura como pintora de alegorías históricas. Más tarde, y tras ser aclamada en Roma, la aceptarían en en la Academia di San Luca de aquella ciudad. Posteriormente, en Rusia, Elisabeth sería nombrada miembro de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo.

Pero para eso todavía faltaba algún tiempo. Mientras tanto, ella se preocupaba (y así lo refleja en su diario) de no dejarse engañar por la vanidad. Elisabeth era consciente de que su consagración pública le llegaba cuando todavía era muy joven, siendo acogida calurosamente por el círculo de los ilustrados, y se proponía mantener la cabeza fría y perseverar en su labor sin perder de vista la humildad.

Sucedió en Versalles

¡Ah, Versalles! En cierta forma, todo comenzó allí un día de 1779. Elisabeth contaba veintitrés años.

Intentemos, por nuestra parte, no juzgar en blanco y negro los mundos que no vivimos, en el dilema de que todo estuvo bien o todo estuvo mal. Los claroscuros son innatos a cualquier paisaje, y lo que permite emerger las sugerentes peculiaridades de un rostro en un papel son las sombras. No todo en la Revolución francesa fue bueno ni malo. No todo en la nobleza parisina fue bueno ni malo. Ni todas las personas fueron héroes ni todos villanos. Hubo de todo, entreverado como los hilos de un tapiz, que nos dejó a nosotros —su futuro— una imagen congelada de ciertos colores. Pero la vida fluía por debajo de esa imagen, con sus luces y sus sombras.

Aparte de los cacareados excesos de la clase noble y de las innegables costumbres superficiales de una vida regalada, también hubo artistas, científicos, aristócratas de formidable educación y una sociedad luminosa y refinada, elegante y sensible, que rendía culto a la belleza y apreciaba el arte de la conversación.

Aquel día en que fue requerida para presentarse en palacio ante la reina, Elisabeth inició una relación de amistad que duraría varios años. La soberana le pidió un retrato, y quedó tan encantada con la obra terminada que luego vendrían algunos más. En total, treinta veces retrató a María Antonieta, y varias de las imágenes más conocidas que hoy conservamos de ella tienen la firma de Elisabeth.

Pero la pintura no solo es pintar, es también la vida que se desenvuelve alrededor de un cuadro. Claro ejemplo de ello lo constituye un cuadro de la familia real que pretendía cumplir una función política en vísperas de la Revolución francesa, y que le fue encargado a Madame Le Brun con todas las formalidades.

Se necesitaba un gran cuadro que mostrara a la reina como una amorosa madre presentando a sus hijos al pueblo, en un momento en que los ánimos estaban exaltados y la imagen popular de la soberana estaba muy discutida. La familia real sería la protagonista, y María Antonieta, junto a sus vástagos, debía atraer las miradas y los corazones de los espectadores, apaciguando y reconfortando al país. Tenía que aparecer el heredero del reino junto con los dos príncipes y su hermana mayor. Un cuadro plagado de símbolos, pues no solo se transmitía la continuidad de la realeza en Francia, sino la sólida alianza con Austria.

Elisabeth entendió bien cuál era su cometido: mostrar a una madre con sus hijos con todo el encanto y belleza posibles, pero también a la reina, con toda la dignidad de su augusta majestad, de manera que el espectador percibiera que allí había alguien capaz de asumir el poder si el rey faltara y que despertara en él la devoción y el respeto.

Para entonces, Elisabeth estaba casada, tenía una hija de seis años y estaba otra vez embarazada. Su matrimonio, por cierto, no había sido una decisión muy acertada. Ella misma confesó que tuvo muchas dudas el mismo día que caminaba hacia el altar y estuvo tentada de contestar «no» al cura. Pero la insistencia de su madre, que la había impulsado a dar este paso, y el vehemente deseo de huir de la casa de su padrastro la convirtieron en una mujer casada. No es que fuera malo su marido, pues era un hombre agradable, pero tenía el defecto de ser mujeriego y de gastar todo el dinero que pasaba por sus manos en el juego. Por supuesto, gastó sus ingresos como marchante de arte y también los de Elisabeth, que tenía en el bolsillo veinte francos cuando tuvo que huir de Francia al estallar la Revolución después de haber ganado más de un millón.

En lo que respecta al cuadro antedicho, Elisabeth trabajó durante meses sin escatimar esfuerzos delante de aquella tela inmensa. Por fin, consiguió una composición bien dispuesta, para lo cual había tenido que estudiar y visitar museos con el fin de conseguir la inspiración y la información necesarias para colocar a todos los personajes con su debido protagonismo. Sin embargo, sucedían acontecimientos que modificaban su trabajo.

El primer suceso inesperado fue el nuevo embarazo y alumbramiento de la reina. Era el comienzo de 1786, y Elisabet añadió una cuna a la derecha del cuadro, rectificando el equilibrio de los volúmenes que eso requería sin romper la armonía del conjunto. La reina, con un vestido de terciopelo bordado de piel y sentada en un sillón dorado, llevaba en su regazo al duque de Normandía, su hijo menor. La niña mayor, madame Royale, se veía a la izquierda sobre el hombro de su madre, y el delfín, heredero de la Corona, estaba a la derecha ligeramente inclinado ante la cuna donde dormía el bebé, la princesa Sofía. Estaban en el Salón de la Paz y se adivinaba el paso hacia la Galería de los Espejos. Había conseguido colocar todos los símbolos necesarios. Se idealizaba la maternidad, atribuyéndola dulzura y orgullo, y se mostraba a la reina con majestad, dignidad y distinción, mientras que en el decorado y en la vestimenta se mostraban todas las insignias de la realeza.

Durante este encargo, Elisabeth perdió a su bebé, que fue una niña tan frágil que murió a las cuatro semanas de nacer, lo que dejó a la pintora descompuesta anímicamente. Pero ella se obligó a trabajar en el cuadro con más empeño todavía, intentando obtener la inspiración suficiente como para conmover a los franceses y transmitirles la dulzura y bondad que ella veía en María Antonieta, a la que consideraba injustamente incomprendida.

Pero no habían terminado los obstáculos para culminar este propósito. Cuando ya estaba casi terminado el cuadro, dos meses antes de su presentación oficial, sucedió algo terrible: la pequeña princesa, el bebé de la escena, murió. Elisabeth se sentía más unida que nunca a la reina tras haber sufrido una tragedia como la suya y sabía que el cruel dolor tardaría en cicatrizar sin desaparecer nunca. El luto afectaba a la reina, pero también repercutía en el trabajo de la pintora.

Contemplando su obra, se lamentaba de que tenía que solucionar la composición sin tiempo para empezarlo todo de nuevo, pues pronto se inauguraría la exposición en la que se iba a presentar. Si quitaba la cuna (y esto lo sabemos por sus propias palabras), se deshacía toda la composición. El precioso bebé estaba dormido en la cuna y su hermano, el delfín, hacía el gesto de llevarse un dedo a la boca para pedir silencio velando el sueño de su hermanita. Poco a poco fue haciendo retoques y, al final, quedó la cuna vacía, como si fuera para el niño pequeño que la reina tenía en su regazo. En cuanto al delfín, le cambió la posición de su brazo consiguiendo un gesto lleno de gracia.

El terror bloquea la inspiración

Pero llegaban los tiempos sombríos… Aquella época de magnificencia y maneras exquisitas estaba a punto de extinguirse de manera abrupta. Los aires de la Revolución habían tomado la calle, y Elisabeth comenzaba a tener miedo, hasta el punto de no poder pintar, como si su alma se hubiera secado. Ya no podía vivir tranquila y comenzaba a ver fantasmas por todas partes. Decidió que había llegado la hora de partir para salvar su vida, a pesar de los consejos de muchos amigos que pensaban que exageraba, muchos de los cuales morirían después por pensar tal cosa.

En 1789 huye de París con su hija y su institutriz amparada por la noche rumbo a Italia. Allí revive y recupera las ganas de pintar ante la cantidad de belleza acumulada en sus obras de arte. Tres días después de llegar, es recibida como miembro de la Academia de Bolonia. Sin embargo, no tiene un céntimo, pues todo el dinero que había ganado lo dilapidó su marido. Además, no tiene nada que mostrar de su larga carrera de veinte años, a pesar de haber pintado más de cuatrocientos retratos.

Sin embargo, el primer cuadro que pinta en Italia atrae a gente entusiasmada que acude a su estudio, desfilando más de cincuenta personas diarias para contemplarlo. En Roma recibe un encargo que la llena de motivación: retratar al papa. Sin embargo, debe renunciar con dolor a realizarlo porque no se le permite prescindir durante su ejecución del velo que el protocolo impone.

Recupera sus antiguas costumbres, alimentándose de belleza con los innumerables tesoros artísticos que se ofrecen al público y reuniéndose con la sociedad culta en veladas cotidianas. Mientras, su marido se ve obligado a divorciarse para que no confisquen sus bienes y, ante la ola de refugiados, decide trasladarse a Viena.

Nuevamente debe darse a conocer en una ciudad extranjera y preocuparse por su futuro. La historia se repite: comienza a tener una larga lista de encargos, dedica todo el día a trabajar sin desmayo y acude cada noche a los salones elegantes. Ante las trágicas noticias que le llegan de París, donde cada día pierde a amigos guillotinados, decide cerrarse a cualquier noticia, pues la idea que le preocupa es que su hija, su institutriz y ella misma dependen de su trabajo y no puede permitirse enfermar o caer en la melancolía.

En 1793 es ajusticiada María Antonieta, y dos años después, cuando llevaba ya seis de exilio, Elisabeth decidió partir hacia Rusia; contaba cuarenta años de edad. Sus primeras ganancias las perdió al quebrar el banquero que las tenía. Después, un criado le robó la mitad de lo que tenía y se preguntaba si será su destino no poder conservar nada de lo que ganaba.

En Rusia, como en los demás países, vuelve a recibir una avalancha de encargos y dedica las noches a bailes, conciertos y espectáculos. Entabla relación con Catalina la Grande, la mujer más poderosa de Europa, y recibe el encargo de retratarla, lo que colma todos sus deseos de artista. Sin embargo, tres días antes de la primera sesión, la zarina muere de repente, lo que la causa gran desconsuelo.

Su salud comienza a resentirse: muere su madre, su hija se casa y se va de su lado. Aunque recibe más encargos bien remunerados que nunca, no puede asumirlos porque le fallan las fuerzas.

Después de doce largos años regresa a su patria bajo el reinado de Napoleón, pero vuelve sola y enferma. Durante el regreso pinta a varios miembros de la casa real de Prusia.

Por fin, llega a París, pero algo ha cambiado. Echa de menos las costumbres civilizadas, el arte de hablar, la despreocupación de las veladas de antaño. Algo no le cuadra en esta fraternidad proclamada, pero defendida con sangre y violencia. Sus amigos han muerto asesinados o han envejecido. Decide partir a Inglaterra.

Otra vez se ve en el dilema de asegurar su vejez pintando todo lo que sus cuarenta y siete años le permitan. A pesar de las hostilidades que brotan entre Francia e Inglaterra, su amistad personal con el príncipe de Gales la exime de cualquier molestia por su nacionalidad.

Después de tres años agradables embarca con dirección a Suiza en 1807 y allí es nombrada miembro honorario de la Sociedad para el Avance de las Bellas Artes de Ginebra.

Volvió a Francia para vivir durante unos años en una casa que compró en Louveciennes, hasta que le fue arrebatada por el ejército prusiano durante la guerra de la coalición europea contra Napoleón en 1814. Regresó a París y allí recibió la trágica noticia de la muerte de su hija en 1819.

Sus últimos años transcurrieron entre las dos ciudades, con la compañía de algunos de sus cuadros, una vida tranquila y veladas compartidas con algunos amigos.

Elisabeth Vigée Le Brun tuvo el privilegio de captar y transmitir belleza, fue poseedora de una tenacidad de hierro y sus buenos modales aderezados con una dulce discreción le abrieron los corazones de una gran parte de la realeza europea.

Su legado permanece ante nuestros ojos más de dos siglos después: setecientos retratos de personajes reconocidos, algunos autorretratos y cerca de doscientas obras de otros géneros de pintura, todo ello repartido en más de cien museos de veinte países.

Una vida, una historia, una enseñanza.