“O tu cabeza lleva la corona, o perderás corona y cabeza”

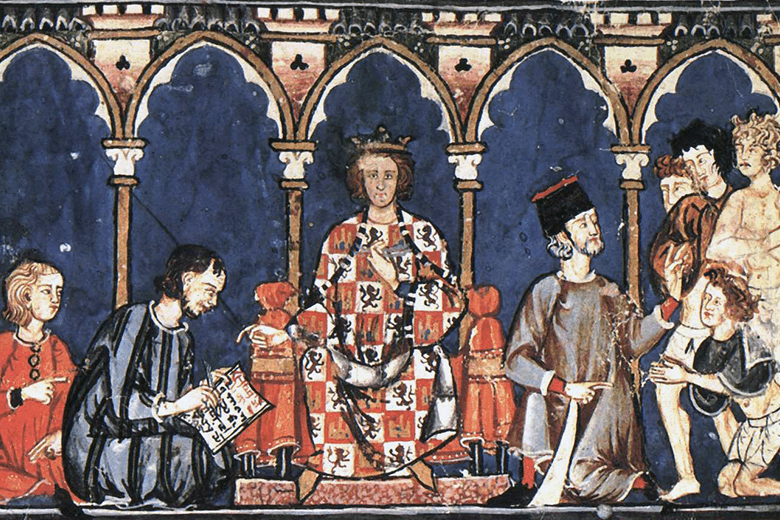

Recesvinto ha muerto. Ha muerto mi rey. Con arreglo al decreto del VIII Concilio de Toledo debe procederse a la elección del sucesor en el lugar de la muerte del anterior monarca: la aldea de Gerticos. Yo, Wamba, como perteneciente a la nobleza, estoy presente. Me apresto a presenciar el combate verbal de siempre por el poder. Los hombres aman el mando. No es mi caso.

E inexplicablemente callan los ambiciosos que conocí de siempre, y no sé cómo, no sé por qué, todos los rostros se vuelven hacia mí, que soy anciano ya, y su voto es unánime: yo debo ser el nuevo rey. No, no quiero. Soy viejo y débil para tan vasto imperio como ahora son las Españas. No, ningún ruego bastará a doblegarme.

Ruego, no. Mas uno de los jefes militares desnuda su espada, se planta feroz ante mí, y me amenaza: “O tu cabeza lleva la corona, o perderás corona y cabeza”. Y cedo, claro. En breves días soy coronado en Toletum, la capital de mis reinos. Hay un buen augurio en el acto de la consagración: de esa cabeza que habían amenazado separar del tronco, de entre mis cabellos, surgió una abeja que voló hacia las bóvedas. Así de fructífero, como la miel en los panales, habrá de ser mi reinado.

Tuve sin embargo que comenzarlo con una expedición contra el pueblo vascón, que a cada nuevo rey se levanta proclamando sus derechos. Desde Toletum, al frente de mis tropas, subo hacia el norte. Y estoy ya cerca, cuando mis correos me traen otra noticia: en la Galia, esa Galia que ahora pertenece a la Corona de la Hispania Visigoda, Hilderico de Nimes se ha alzado contra mí. No puedo retrasar el volverlo a sus cauces, porque si la rebelión se extiende por la Septimania, el asunto puede ser grave. Pero tampoco puedo dejar que los vascones campen por sus respetos; de modo que decido dividir mis fuerzas, y envío un cuerpo de tropas escogidas al mando de un hombre de mi confianza, un comandante de origen griego llamado Paulo.

Ah, confianza. Origen doloroso de tantas y tantas traiciones a lo largo de la Historia. Ese mi hombre Paulo reúne a los principales, les recuerda que yo no quería la corona y hace de ello bandera de una supuesta debilidad. Les exhorta a buscar a alguien digno del trono, alguien que no tenga dudas; y, ¿quién ha de ser ese hombre sino él mismo? Los principales se dejan seducir por sus buenas palabras, y Paulo es coronado rey.

¿Coronado? ¿Es que hay alguna otra corona que la que yo, Wamba, porto con honor sobre mis sienes? Sí, la hay. Tan robada como lo es mi propio derecho. Porque al pasar por Gerona, el mismo Paulo, ladrón de tantas cosas, se la ha arrancado a la imagen de san Félix, a quien le fue donada por mi antecesor Recaredo.

Wamba, porto con honor sobre mis sienes? Sí, la hay. Tan robada como lo es mi propio derecho. Porque al pasar por Gerona, el mismo Paulo, ladrón de tantas cosas, se la ha arrancado a la imagen de san Félix, a quien le fue donada por mi antecesor Recaredo.

Paulo, hombre que robas en las iglesias consagradas, ¿me ha de admirar que robes la confianza que puse en ti?

Mientras tan desleales actos ocurren, yo reducía la rebelión de los vascones. Me llega la noticia, pero no es suficiente para hacerme faltar al deber que en estos momentos me ocupaba. Primero, dejé en orden ese trozo de mi Reino. Después, con mis hombres sin apenas haber descansado, me dirigí a la Galia. Desbordaba de energía, hija de la indignación. Entré por los Pirineos más abruptos y me apoderé de los fuertes que, como nidos de águilas, defendían las gargantas. Hice prisioneros a Ranosindo y a su segundo Hildigiso y avancé sobre Narbona. Ah, cobarde Paulo, a más de traidor: se había retirado a Nimes, dejando en esta plaza fuerte a Vitimiro.

Bien: pues caerá primero Narbona. La mandé cercar, y muy pronto sus murallas fueron rebasadas. Mis soldados, tan bravos, con toda la fiereza que surge de lo profundo para defender la justicia, todo lo arrollan. Calle por calle, Narbona es mía. ¿Dónde está Vitimiro, para que me responda de su traición?

¡Ahora ha buscado el derecho de asilo, se ha refugiado en el seguro de Dios! Se ha escondido en un templo; pero no le vale. Uno de mis soldados corre tras él. Y sabe muy bien qué tiene que hacer. No, no utiliza la espada: no matará en un lugar sagrado. Pero coge un tablón que en el suelo se halla, y de un fuerte golpe lo derriba. Y después lo arrastra ante mí, y allí queda en el suelo, afrentado por los insultos de mis leales…

Y ahora, a Nimes. A por Paulo. Al salir el sol estamos ante sus murallas, y el ronco cuerno de ataque retumba como un animal que guarda su territorio. El día entero duró la batalla, con mis soldados que no han conocido el descanso casi desde Vasconia. Gracias al cielo, al caer la tarde me llegan refuerzos: 10.000 hombres leales vienen a defender a su rey.

Os ahorraré la descripción de la batalla: las flechas son una cortina ante nuestros ojos, las modernas máquinas de guerra destruyen los baluartes, y la ciudad es mía.

No me siento vengador: me siento Rey. Magnánimo por tanto, con la grandeza del que se sabe justo. El pueblo de Nimes es inocente de la traición de Paulo, y además ha tenido que sufrir los despojos y robos del que tantos ha cometido: ahora le buscan, le persiguen. Acosado, aquel que me traicionó se despoja ahora de las insignias reales que usurpaba y se refugiaba con los suyos en las ruinas de un hermoso anfiteatro romano que se alza a las afueras de la ciudad. Por cierto: cuando esto ocurre es el día primero de septiembre, precisamente el aniversario de mi legítima coronación.

No me siento vengador: me siento Rey. Magnánimo por tanto, con la grandeza del que se sabe justo. El pueblo de Nimes es inocente de la traición de Paulo, y además ha tenido que sufrir los despojos y robos del que tantos ha cometido: ahora le buscan, le persiguen. Acosado, aquel que me traicionó se despoja ahora de las insignias reales que usurpaba y se refugiaba con los suyos en las ruinas de un hermoso anfiteatro romano que se alza a las afueras de la ciudad. Por cierto: cuando esto ocurre es el día primero de septiembre, precisamente el aniversario de mi legítima coronación.

Paulo teme. Piensa que mi ira va a arrebatarle la vida tan pronto lo ponga las manos encima. Y pide al obispo Argebaldo de Narbona, que con él se encuentra, que salga de su refugio para impetrar mi perdón. Pero primero el obispo quiere pedir perdón a Dios, Rey infinitamente mayor que yo, y a quien más ha ofendido al romper su juramento: dice una misa, a la que todos los traidores acuden vestidos de mortaja, preparándose ya para la muerte que ven segura.

Sale el obispo del anfiteatro y se arrodilla temeroso y humilde ante mi real majestad. Y yo, hombre extremadamente religioso que siempre he sido, no levantaré mi mano contra hombre consagrado. Le hice alzar y le ofrecí mi perdón. Aún el obispo se atreve a pedir por sus compañeros: -“A ti no te toca imponer las leyes; el perdón es para ti. De los demás nada respondo”.

Y me dirigí hacia el refugio de los asustados traidores. Se me adelantaron dos de mis capitanes, apresaron a Paulo, y ante mí lo condujeron, asido, por escarnio, de su larga cabellera a la moda gótica.

Paulo se arrodilló ante mí. Desciñó su cinto, en señal de acatamiento, igual que hicieron todos los demás. Y yo, sin dignarme dirigirles una palabra, me limité a fijar el día del juicio, que sería ante todo aquel glorioso ejército que habían deshonrado en sus personas.

Como rey magnánimo me comporté: al pueblo inocente se le devolvieron cuantos bienes les habían sido arrebatados, y en procesión de desagravio devolví la corona a san Félix que en mala hora robaron de su cabeza. Aún de mis propias arcas, repartí dinero a mis soldados, aquellos que lucharon sin descanso donde el deber les llamaba.

Para el juicio, el ejército en orden de batalla, un juez con miles de cabezas acusadoras. Ante mí, seguros de que veían el último amanecer de sus vidas, Paulo y los suyos. Les pregunté si en algún momento les había ofendido, si con alguna de mis acciones les había dado lugar a tomar las armas contra mí. Hubieron de reconocer que no. Y yo, que siempre quise ser magnánimo, que nunca quise manchar con sangre mi trono no deseado pero bien servido, no quise mandarlos matar como era mi derecho y todos esperaban: les hice volver a leer el juramento de fidelidad que me prestaron un día. El mismo que habían roto. Mis jueces dictaron ante ello sentencia de muerte, para Paulo y sus 27 cómplices. Y yo la conmuté. No más muertes, sino en batalla. Mandé que fuesen tonsurados y que así acabasen, vestidos de sayal, sus días en un convento.

Así regresamos a Toletum. Triunfantes, aclamados, mi ejército con sus armaduras brillando bajo el sol, y a pie y cautivos los traidores, ya revestidos de las ropas que habrían de llevar hasta la sepultura.

La mar también conoció la destreza de mis guerreros y los gritos de victoria de mis hombres. Por primera vez los sarracenos se sienten atraídos por las costas de España y las amenazan con 270 barcos. De nada les vale frente a la ferocidad de mis guerreros.

Para la paz, el trabajo: Toletum crece y yo la hago rodear de un segundo recinto de murallas. Para ello empleé las grandes piedras de un circo romano que cerca se levantaba…

Y la Iglesia. Fui hombre religioso y tomé parte en dos Concilios, el de Toledo y el de Braga. En ellos se mandó que “los obispos guarden la debida modestia, no usen de chanzas ni de injurias, no intervengan en juicios de los que se vengan sentencias de muerte o mutilaciones, y no convivan con otra mujer que su madre”.

Ése fue mi reinado. Justo, moderado y fructífero. Pero mi sino parecía marcado por la intriga palatina, y al final acabó conmigo. Quizá la abeja que se alzó de mi corona el día de consagración no era el símbolo de la dulzura fecunda, sino de los crueles picotazos de los traidores.

Había en mi corte un noble palatino, Ervigio, que siempre fue, triste de mí, de mi confianza. Y me mostró al final no merecerla. Al menos debo reconocer que la treta utilizada para asegurase un trono que hubiese pasado a Teodofredo, hermano de Recesvinto, fue verdaderamente ingeniosa, aunque no menos cruel: dióme a beber un brebaje que me tuvo por muy largo tiempo adormecido, casi muerto en vida, sin dar señal alguna de tenerla. Dando la corte mi muerte por segura, jugó Ervigio la baza que llevaba preparada: siguiendo la costumbre de mi pueblo, que en ello no faltó a la ley, me “preparó a bien morir”, haciendo para ello que el barbero real me tonsurase como a fraile misacantano y vistiéndome los hábitos religiosos.

Cuando pasó el efecto del adormecedor brebaje, abrí los ojos en mi lecho y me hallé así vestido. Hecho monje sin haberme de grado procurado los votos. Y como yo mismo había ratificado una Ley del Concilio por la cual no podía ceñir corona un decalvado, no quise por respeto a la Iglesia usar mis prerrogativas reales y hacer una derogación, y me sometí al destino. Sin demasiada pena, aparte de la de saberme de nuevo traicionado. Así como había aceptado la corona como sacrificio, sin dolor la dejé. Sin llevarme nada de ella salvo trabajo y desengaños. Como vine al trono, me fui de él. Designé mi sucesor a Ervigio, ya que tanto lo deseaba, y yo me retiré al monasterio de Pampliega, en Burgos, donde aún Dios me concedió el vivir en paz y en oración por siete años más.

Quizá os acucie la curiosidad de saber qué fue del reinado de Ervigio, que así me despojó de la corona. Pues os diré que los remordimientos no le dejaron vivir en paz. Que mantuvo una verdadera obsesión por acumular leyes que le legitimasen para justificarse a sí mismo y ante los demás. Pero que, sabiéndose odiado por un pueblo que sin embargo a mí me amó, casó a su hija con un pariente llamado Egica y en él abdicó.

Vivió, retirado de todo, siete años más. Los mismos que yo. Un poco menos: aún alcancé a oír, desde el ventanuco de mi celda, las campanas que doblaban por su muerte.