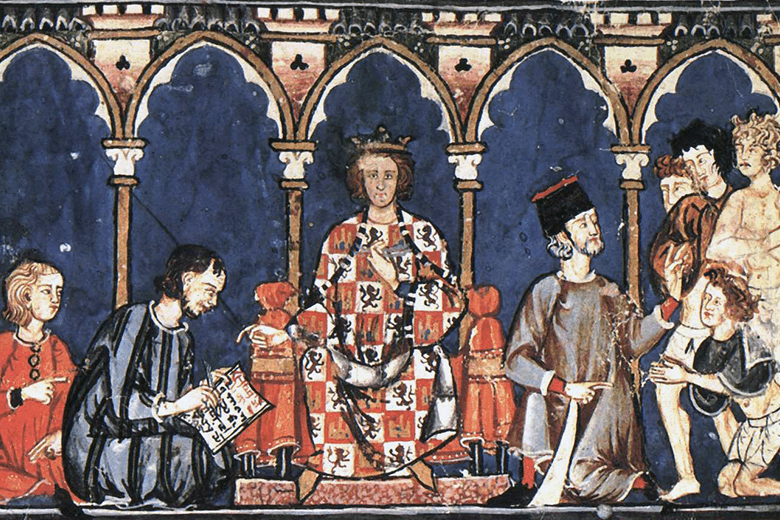

La primera vez que mi hermano Alfonso de León y yo, Sancho de Castilla, nos enfrentamos, fue en la batalla de Llantada, a orillas del Pisuerga, y fui el vencedor. Tres años más tarde, en 1071, peleamos en Golpejar, en las márgenes del Carrión, y esta vez se alzó mi hermano con la victoria. Iba yo a retirarme a mis tierras cuando mi capitán Rodrigo Díaz, el mejor capitán que ha existido, me aconsejó descansar y retomar la batalla al alba. Así lo hice. Alfonso es derrotado cuando ya era victorioso, y León es mío.

Puse a Alfonso en prisiones, mas intercedió por él nuestra hermana Urraca, que siempre le mostró un amor desmedido, y le muté los calabozos por una honrosa estancia en el monasterio de Sahagún.

Tampoco allí permaneció mucho tiempo. Logró escapar, pienso que una vez más ayudado por Urraca, y dióle cobijo en sus tierras el rey Al Mamoun de Toledo, que le cobró cariño por las buenas prendas naturales de mi hermano y le trató como a un hijo, durante todo el largo tiempo que con él lo tuvo, junto con sus incondicionales hermanos Ansúrez.

Tras tomar León no me contenté con ello, que quería bajo mi corona todas las Españas, y me dirigí a Galicia. Apenas me costó lucha el dominarla, porque a la sazón andaban los gallegos exasperados a causa de los inmoderados tributos a que les sometía mi hermano el rey don García, amén de toda clase de arbitrariedades.

Ni con ello quedó satisfecha mi ambición. Volví ahora los ojos a los dominios de mis hermanas Urraca y Elvira. No se resistió ésta, siempre tímida y poco animosa, y sin lucha me entregó sus tierras del señorío de Toro. Urraca en cambio, la brava hembra, me presentó batalla de frente; encomendó la defensa de la ciudad al capitán Arias Gonzalo y se dispuso a resistir el cerco.

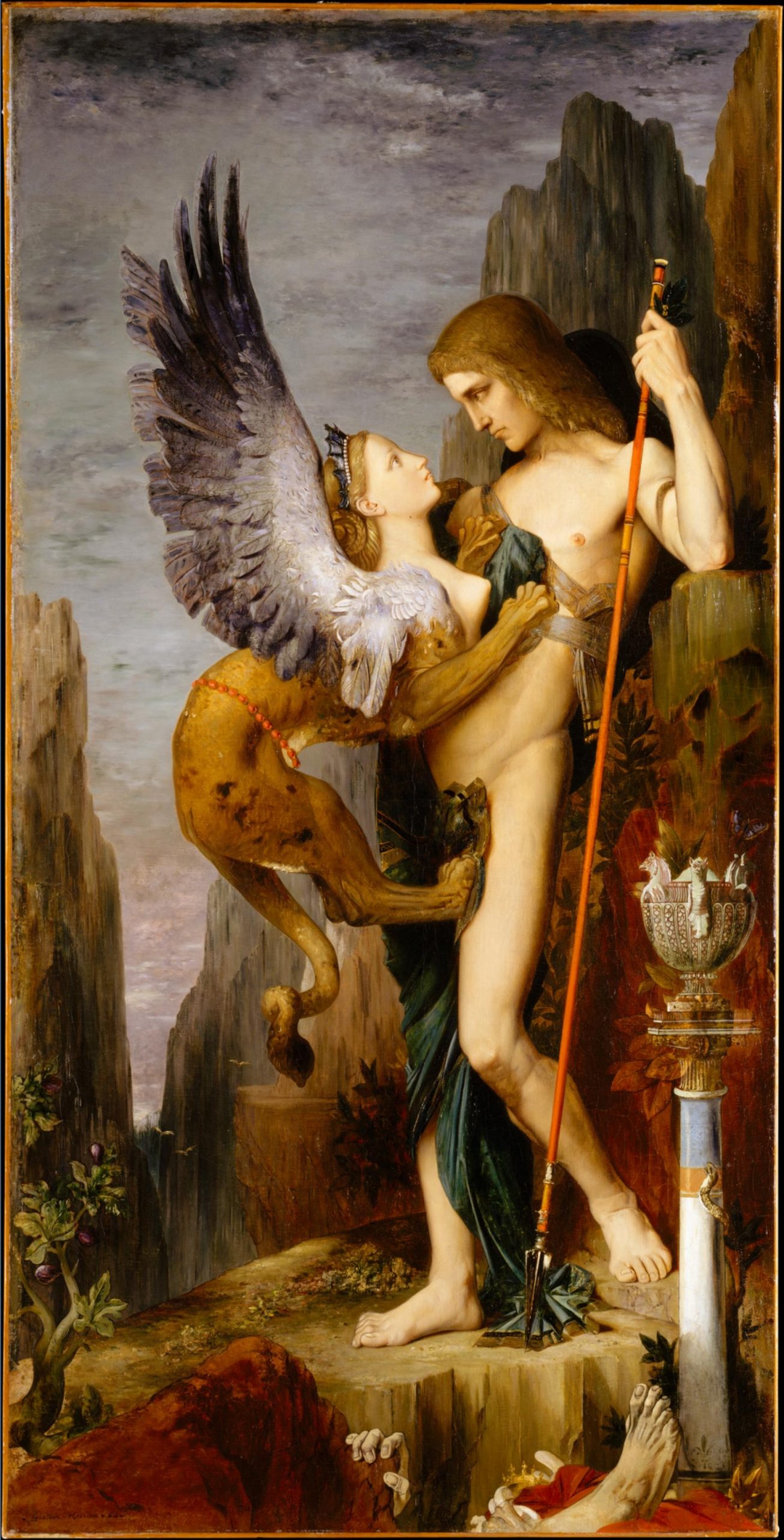

Hubiera logrado mi propósito, duramente, por el valor de los zamoranos, sin la intervención de un traidor. Bellido Dolfos su nombre. Cuántas veces la historia ha cambiado su norte por los designios de un hombre que no ha sabido hacer honor a serlo.

Salió Dolfos una noche por un portillo de la muralla, se me acercó so pretexto de informarme de las condiciones de una capitulación honrosa, y creí en él, cual suelen hacerlo los hombres de honor en el campo de la liza.

Un venablo me atravesó el pecho.

Cerca estaba mi buen alférez, el de Vivar, y lánzase como un rayo tras el felón. La poterna  se abrió justo a tiempo para salvar la vida.

se abrió justo a tiempo para salvar la vida.

Dicen que tras esa poterna estaba mi hermana Urraca. Nunca llegué a saberlo.

Con mi muerte, leoneses y gallegos se desnaturalizaron de mi corona. Sólo los castellanos me restaron fieles. Mis hombres me dieron sepultura en el monasterio de Oña. Era el mes de octubre de 1072.

Sin hijos a quien dejar mi corona, las Cortes de Burgos escogieron a mi hermano Alfonso, a condición del juramento de inocencia de mi muerte; y yo creo desde allá arriba que realmente sus manos no se mancharon con sangre fraticida.

Villanos mátente, Alfonso…

Jamás hombre alguno fue tan bien servido por un su caballero como yo lo fui por el infanzón de Vivar. Jamás rey alguno sufrió la afrenta de un tan duro juramento como hubo de pasar Alfonso. Por tres veces le fue impedido el paso a la iglesia de Santa Gadea, en cuya puerta hubo de jurar, la mano en la sagrada letra de la Biblia, si fue o consintió en mi muerte. Sólo a la tercera vez, ante palabras que al alma ponen espanto, Rodrigo se hizo a un lado, le franqueó la entrada, y a su vez, ante el altar, juró por su rey al de Castilla. Como bueno que era, cumplió. Hasta su muerte supo ser leal a mi hermano, que enconado por Urraca una vez más, jamás se lo perdonó.

Nada me importa ya de estos asuntos. Pero le pido al Dios ante el cual estoy que todos los reyes de España tengan Rodrigos a su lado, y que todos los hombres de mi Patria sean, eternamente, Rodrigos.