El 1 de julio de 1858 Charles Lyell y Joseph Hooker expusieron en la Sociedad Linneana de Londres una teoría que llegaría a ser revolucionaria y universalmente aceptada, gestada durante más de 20 años por un entomólogo aficionado de formación eclesiástica (Charles Darwin) y un joven naturalista bastante desconocido pero muy impetuoso, con quien se carteaba (Alfred Russel Wallace).

Probablemente en otoño de ese año la revista inglesa Quarterly Review recibió un ejemplar de un nuevo libro con un tema que en principio se consideró excesivamente especializado, y que no iba a atraer al público en general. Fue despachado con el consejo expreso de que el autor escribiera algo sobre palomas, dado que las palomas «…interesan a todo el mundo».

Como ese acertado consejo fue pasado por alto, el 24 de noviembre de 1859 vio la luz El Origen de las Especies por Selección Natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, libro que contó en su primera edición con 1250 ejemplares que se vendieron el primer día, y que nunca ha estado agotado. A pesar de la importancia del contenido de la obra de Darwin, nótese que, hoy por hoy, el título completo hubiera hecho desistir hasta de su lectura inicial a cualquier redactor, luego no debiera extrañarnos estas decisiones más o menos fallidas…

EL AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DE DARWIN

Entre una fecha y otra (1 de julio del 58, 24 de noviembre del 59) se cumplió el 50 cumpleaños de Charles Darwin. Por ello se celebra el Año de Darwin en un período que ni es un año, ni coincide con tal, habiendo comenzado el 1 de julio de 2008, y esperando terminar en noviembre de 2009.

Considero necesario que, dentro de esa conmemoración o no, hagamos un repaso a lo que supuso la publicación de El Origen, y la influencia que tal obra tuvo en su época y arrastra hasta nuestros días.

Es importante destacar que a principios del s. XIX se estaba dando el vuelco político definitivo que convertiría en potencia mundial a Gran Bretaña, a costa de las miserias de quien lo había sido hasta entonces, España, sumida primero en la guerra contra Napoleón, y después en un período de guerras civiles, marchas y contramarchas que, bajo la responsabilidad directa del monarca reinante Fernando VII, iniciaron los 100 años de desfase que manteníamos como nación respecto a Europa hasta hace no muchos, y de los que hemos sido testigos quienes desayunábamos los sábados contemplando el (único) programa infantil de una TV en blanco y negro.

La Química de principios de 1800 vivía su edad de oro, y la Física había tenido ya más de 100 años para sacar todo su rendimiento a los Principia de Newton, incluyendo el descubrimiento por deducción de algún que otro planeta (Neptuno, Urbain Jean Joseph le Verrier en 1846). A principios del s. XIX se había embarcado con entusiasmo en el callejón sin salida del electromagnetismo y las ondas del éter, que desembocarían a principios del s. XX en la Teoría de la Relatividad.

La Biología, ciencia que siempre ha ido a remolque por su controvertido objeto de estudio[1], se empezaba a asombrar por el estudio sistemático de los fósiles que la recién nacida Geología comenzaba a hacer aflorar. La obra de Hutton y la divulgación que de ella hiciera John Playfair habían embarcado a la ciencia de la Tierra primero a su nacimiento, y posteriormente a intentar explicar los cambios de la superficie del planeta de una manera pausible.

Biología y Geología brindaron el conocimiento de que hubo en el pasado una fauna y una flora al menos distinta de la actual, y en un mundo perfecto diseñado por el Creador esos cambios radicales no eran admisibles. Ambas necesitaban un mecanismo para explicar esos cambios, pero también el tiempo necesario para que se dieran. Esta carencia de tiempo, que parece demasiado infantil, sustentó la idea de que la Tierra fuera creada el domingo (por supuesto) 23 de octubre del año 4004, a las 9 de la mañana[2] sin que a los autores se les tildara como mínimo de fanáticos ignorantes[3].

La importancia del tiempo geológico, extraordinariamente largo para que nos podamos hacer una idea real del mismo, con sus miles de millones de años (de 4’8 a 5 mil millones, intentando ser exactos, para la Tierra) era en principio tan fantasiosa como ahora nos parece a nosotros la idea del buen reverendo Usher. Pero eso fue una batalla que se libró paralelamente al discurrir de la Biología, y que sólo nos atañe tangencialmente en lo que Darwin llamó la «laguna del Cámbrico». O la ausencia de fósiles en un período específico de la evolución de la vida sobre la Tierra, y su sugerencia expresa de que toda su Teoría de la Evolución necesitaba de muchos más que los pocos cientos de miles o millones de años que se le concedían por entonces a nuestro planeta como edad.

Los fósiles encontrados hasta la fecha, aunque no tan espectaculares como los que estaban por venir[4], habían provocado ya la aparición de diversas teorías evolutivas para el día en que Darwin se embarcó en el Beagle (1831). La más sencilla de las cuales (para algunos, ni siquiera una teoría) sería el Fijismo que, hundiendo sus raíces en el Creacionismo (todo ha sido creado por un Hacedor), plantea el no cambio como respuesta, y esos hallazgos como caprichos, casualidades o, incluso, trampas del maligno para confundirnos. El fijismo es heredero directo de la idea de Usher y otros sesudos creacionistas al uso.

Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier, barón de Cuvier, (Montbéliard, 1769 – París, 1832), más conocido como Cuvier a secas, fue una persona con unas capacidades para elucidar principios anatómicos fuera de lo normal. Fijista, intentó dar una explicación coherente a los hallazgos de la ciencia de la que se considera padre, la Paleontología. Para él, la historia de la Tierra era una sucesión de períodos que acabaron en catástrofes, durante las cuales desaparecieron la casi totalidad de las especies vivas. La última de estas catástrofes, evidentemente, tuvo ya al hombre como testigo, y un responsable directo de la biodiversidad actual (como diríamos hoy), al que todos conocemos como Noé. Dios habría intervenido en cada cataclismo con una nueva creación, y de esta manera no fue necesario otorgar a la Tierra una edad excesivamente prolongada. 10.000 años eran suficientes.

Uno de sus adversarios, Charles Lyell (1797–1875), abogaba por el uniformismo y el gradualismo geológicos, que necesitaba de un período de al menos millones de años para su desarrollo. Su teoría postulaba que los procesos y fenómenos que suceden hoy geológicamente hablando son los mismos que sucedían hace eones, y que tales procesos actúan muy lentamente (en comparación con una vida humana), pero de forma constante. Su contemporaneidad con Darwin le llevó a introducir la idea de que esos cambios, a lo largo de la dilatada historia de la Tierra, produjeron extinciones de especies y la aparición de nuevas, para y por adaptarse a las nuevas condiciones.

Uno de sus adversarios, Charles Lyell (1797–1875), abogaba por el uniformismo y el gradualismo geológicos, que necesitaba de un período de al menos millones de años para su desarrollo. Su teoría postulaba que los procesos y fenómenos que suceden hoy geológicamente hablando son los mismos que sucedían hace eones, y que tales procesos actúan muy lentamente (en comparación con una vida humana), pero de forma constante. Su contemporaneidad con Darwin le llevó a introducir la idea de que esos cambios, a lo largo de la dilatada historia de la Tierra, produjeron extinciones de especies y la aparición de nuevas, para y por adaptarse a las nuevas condiciones.

Georges Louis Leclerc, conde de Buffon (1707–1788) y Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, Caballero de Lamarck (1744–1829) formularon unas ideas conocidas hoy como Transformismo, y que en resumen venían a decir que ciertas fuerzas organizativas internas del ser vivo eran las que le llevaban a modificarse externamente. Estas predisposiciones se definían como la tendencia a la complejidad de los organismos y una suerte de acomodación a las mismas, que quedan mejor sintetizadas en sus leyes del uso de los órganos (la necesidad crea el órgano, lo desarrolla, y la falta de necesidad lo atrofia y hace desaparecer) y la ley de los caracteres adquiridos (una capacidad adquirida en vida se transmite a la descendencia). Criticado a veces como animista (un principio inmaterial ajeno al ser vivo es el que guía su evolución), Lamarck no deja de intentar expresar en términos biológicos la inmanencia de leyes mecanicistas de las que cualquier ciencia está plagada.

La idea vulgar de evolución que la mayoría de nosotros tiene es lamarckiana. Pensar que cierto principio más o menos no-material nos guía, que ese principio es lo que distingue un ser vivo de otro que no lo es, y que nuestros hijos heredarán de nosotros todo aquello que nos esforzamos en desarrollar (un intelecto entrenado, cierto don de gentes,… o cualquier cosa que se nos ocurra necesaria para triunfar en la vida) está muy arraigada en la cultura científica popular (más bien incultura, dado que vivimos en una época de franco analfabetismo científico). La posibilidad de transmitir el fruto de nuestros esfuerzos a nuestros descendientes, además de no ser cierta, como diría un amigo mío, es mentira. Lamento dar esta noticia a tanto asiduo visitante de gimnasios y spas.

No obstante, y a pesar del chirriar de dientes que provoca entre los biólogos esa «tendencia inmanente», que de manera triunfal parece haber desaparecido de las posibles causas biológicas de la evolución con la derrota de la generación espontánea, es una idea poderosa, y en cierto modo racional, que está volviendo por sus fueros a la palestra del debate científico.

EN EL BEAGLE

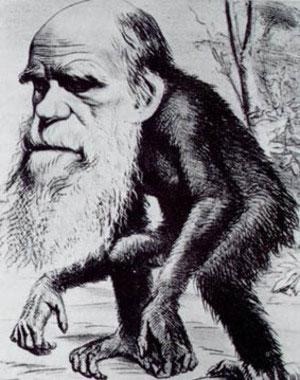

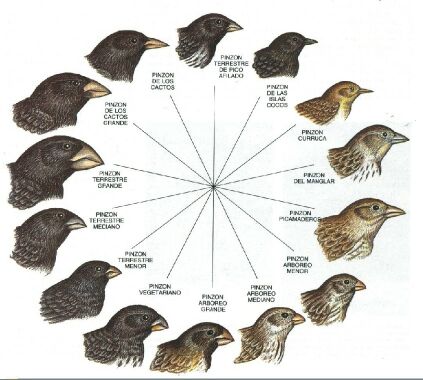

Una serie de casualidades pusieron a Darwin a bordo del Beagle de 1831 a 1836. Segunda elección de un capitán extraordinariamente joven (dicho capitán, Fitzroy, tenía por entonces 23 años); la formación eclesiástica de Darwin, dado que en lo único en lo que se licenció fue en Teología, le hizo escogerlo como compañero de tertulia para un viaje tan largo, dado que la oficialidad no podía confraternizar en aquel entonces con la marinería. Darwin recordará aquellos cinco años como una auténtica pesadilla, llenos de violentas discusiones y de agrias disputas. No obstante, la travesía le permitió recolectar especímenes y anotaciones para una vida entera.

A su vuelta a Inglaterra, convertida ya en potencia, leyó el ensayo de Malthus que postulaba que los recursos del planeta crecían de forma lineal, mientras que la población lo hacía de forma exponencial y, por tanto, imposible. Así nació su idea de la vida como una lucha permanente, y la de la selección natural como la forma en que unas especies prosperaban y otras se iban a pique.

Aunque Darwin nunca utilizó la expresión «supervivencia del más apto», y la palabra evolución sólo la imprimió en la sexta edición del Origen de las Especies, cuando todos la usaban ya, su idea era simple y completa. El motor interno era la búsqueda de recursos, principalmente alimentos, y los que los conseguían tenían mayor predisposición primero a tener éxito en la búsqueda de pareja, y posteriormente a trasmitir a su descendencia dichos caracteres heredados previamente. La teoría darwiniana brinda así un método y a la vez un mecanismo para explicar la diversidad biológica. La prevalencia del más fuerte trascendió de manera rápida en la sociedad británica, aunque con una fuerte renuencia inicial. No era de extrañar en una cultura en alza, que inconscientemente veía en dicha hipótesis una coartada que sustentase sus ínfulas expansionistas.

La Teoría de la Evolución de Darwin, no obstante, supuso para la Biología un eje central imprescindible para organizarse, constituyéndose como un armazón interno que otorgaba credibilidad al resto de hallazgos científicos que se sucedieron. Es curioso que la polémica sobre evolución darwinista distrajo del descubrimiento al más importante fallo de la misma: ¿cómo se conseguían heredar los caracteres? Un monje agustiniano publicó en una oscura revista de jardinería los resultados de más de 20.000 cruces de guisantes estudiando la herencia de sus caracteres más visibles, y dando origen a una nueva rama de la Biología. Se llamaba Gregor Mendel, y la nueva Ciencia, la Genética. Se hubo de esperar a 1900 (De Vries) y a los trabajos de Thomas Hugh Morgan (Premio Nobel 1933) para enlazar ambos conocimientos, y dotar así al darwinismo de la forma en que los caracteres pueden heredarse.

La importancia de esta teoría nunca ha sido puesta en duda. Fue el primer gran paso para acercarnos al misterio de la vida como tal, y a la maravillosa complejidad que ha desarrollado con el tiempo, y que podemos contemplar con sólo mirar, por ejemplo, nuestra mano, nuestro ojo, o las miríadas de especies que pueblan el paisaje de nuestras ventanas (aunque sólo se vean tejados desde ella, miles de insectos pulularán por grietas y escondrijos, centenares de hierbas se aferrarán a resquicios diminutos donde hunden su raíces, y algún que otro gato indolente estará tomando el sol o buscando cobijo de la lluvia). Permitió liberar a la última rama científica que aún soportaba el pesado yugo de la creencia religiosa de tan incómodo lastre, consiguiendo que la biología se subiera al tren de la modernidad que ha desembocado en las terapias génicas o en la comprensión de procesos tan enigmáticos como el crecimiento del embrión o la fotosíntesis.

Ahora bien, quizás por rebeldía, quizás por reacción, los biólogos fueron abrazando esta nueva hipótesis, y ello les llevó a rechazar cualquier aspecto en sus ideas que las relacionara con épocas predarwinianas. Las ramas biológicas que no se centraban en el individuo, en la «cosa viva», fueron desarrollándose más lentamente que aquellas que fueron perdiendo esta referencia como norte, y hoy los grandes adelantos se suceden en ramas como la Genética, la Bioquímica, la Citología o la Fisiología hasta tal punto que han adquirido entidad propia. En estas vertientes de estudio el fenómeno de lo vivo adquiere una dimensión relativa a cómo funciona y no hace falta preguntarse qué es. No es de extrañar que estudios de Zoología y Botánica en general se hayan reducido en importancia (además, no suelen producir beneficios). El principio animista en el primer grupo, los biólogos de bata, es innecesario. Los biólogos de bota, en el segundo, es lógico que no quieran despertar su fantasma a la luz de lo que costó desembarazarse del mismo.

Darwin impulsó ese despegue, y permitió el crecimiento en cantidad y calidad de una biología ahogada hasta su época por el dogal de la creencia religiosa. Es cierto que el estamento eclesial fue, y es, quien más se opone a esta forma de entender la evolución. Pero también es cierto que el ateísmo hizo bandera de un hombre y su obra, cuando dicho hombre tenía convicciones profundamente espirituales. Todavía no han aceptado que se puede llegar a Dios en su más amplia acepción intentando comprenderle a través de la Naturaleza, y que la existencia de lo trascendente, de lo inmaterial, puede rastrearse a través de una ley científica que, por definición, ya lo es. El haber personalizado a un dios hasta hacerlo como nosotros, pero con a modo de superpoderes (omnipresente, omniabarcante, que todo lo puede, que todo lo ve, etc.) es la peor herencia espiritual que nuestra sociedad occidental hayan podido legarnos.

La incipiente Genética descubre dónde residen los caracteres del individuo (en el ADN), cómo aparecen caracteres nuevos (mutaciones) e incluso cómo se transmiten, mediante las leyes de la herencia. El acervo génico del individuo se manifiesta o no, siendo el medio el filtro que se intercala en su expresión. No es la supervivencia del más fuerte, sino de aquel cuyo contenido genético le brinda mayores posibilidades de hacerlo; le capacita mejor en la búsqueda de alimento y en la lucha por la pareja. Esta síntesis entre darwinismo y conocimientos genéticos es lo que se conoce como Neodarwinismo.

¿Y qué pruebas tenemos de ello? Es obvio, la evolución ha originado todo lo que nos rodea… ¿verdad que enseguida han pensado en esa respuesta? Pues bien, si lo han hecho, si han elegido como argumento la variedad de lo vivo, han caído en una tautología de nulo valor científico.

¿Y qué pruebas tenemos de ello? Es obvio, la evolución ha originado todo lo que nos rodea… ¿verdad que enseguida han pensado en esa respuesta? Pues bien, si lo han hecho, si han elegido como argumento la variedad de lo vivo, han caído en una tautología de nulo valor científico.

Estamos llegando al final de este artículo y, si han tenido la paciencia de seguir hasta aquí, lamento decirles que el neodarwinismo no es el fin de la historia. Porque una tautología es aquella respuesta que incluye los principios de la pregunta en sus fundamentos. La forma sintética de defender el neodarwinismo, y el darwinismo en general, es simple: ¿Cómo sabemos quiénes sobreviven en la lucha por la vida? «Lógico», respondemos, «son los mejor adaptados, los mejor dotados, los más fuertes». ¿Y cómo podemos definir a esos mejor adaptados?… La respuesta usual es «Porque son los que con mayor probabilidad sobreviven legando su herencia a sus descendientes»

¿Entienden ahora lo que es una tautología? Si eternamente nos enredamos en el círculo vicioso de la lógica que define a los mejores como los que sobreviven porque son los mejores porque sobreviven porque son los mejores…, no estamos dando, en realidad, una respuesta adecuada de la idea de Evolución, ni de cómo se produce.

A mi modo de ver, hay tres cuestiones sin resolver en Evolución. La primera evidencia de que las cosas no debían funcionar tan bien en el darwinismo provino de la propia Genética y su tasa de mutación. Según esta tasa, la Vida está acelerada, porque no se hubiera podido alcanzar la diversidad actual en tan relativamente poco tiempo.

Las otras dos son brotes vigorosos que han surgido de manera independiente a la sombra que esta propia teoría proporcionó, y que en otras épocas hubieran supuesto la incineración inmediata de quienes las investigaran. Una se refiere al mayor problema aún sin resolver en Biología: el propio origen de la Vida. El otro, como venido del cielo[5], es el planteamiento de la hipótesis Gaia.

Tendremos tiempo de hablar de todos estos nuevos interrogantes

Y como estamos llegando al final, y este es el Año de Darwin (un año un tanto atípico, recuerden) vamos a dejar las cosas aquí. La Teoría de la Evolución darvinista o no darvinista, eso da lo mismo ahora, no ha concluido definitivamente con nada. Ninguna teoría científica, por otra parte, lo hace. Ha sido un gran paso, y un cambio necesario de enfoque para avanzar en el camino, un camino, recordémoslo, bloqueado demasiado tiempo por un dedo mágico que la mañana de un domingo de octubre tuvo la ocurrencia de sacar de su chistera todo lo que nos rodea…

Pero si Darwin es a la Biología lo que Newton a la Física, hace falta la visión de Einstein para confirmar que lo que vemos no es tan real como parece, y permitir el salto cuántico que la Ciencia de la Vida necesita.

[1] Aún no hay una definición universalmente aceptada de «Vida» y de lo que ese fenómeno es en realidad, aunque todos, aparentemente, sepamos qué está vivo y qué no (lo cual es mucho suponer…). Pregunten a diferentes especialistas de las distintas ramas de la Biología si un virus está vivo o no, y que razonen su respuesta, y ya tendrán un pitote montado, similar al de preguntar en una sobremesa que qué opinan nuestros convidados sobre

Hola podrían darme la bibliografía