Lo primero que nos llama la atención en este cuadro es el esquema de pirámide invertida. El vacío que ocupa el centro. Un vacío oscuro, mitigado por la luminosidad que emana de los personajes que ocupan las esquinas: la Guerra y la Sabiduría. Arriba, un escudo los protege. Y casi en el vértice de la pirámide invertida, la mano de Platón que le hace contrapunto, como él se lo hace al guerrero. La mano que enfatiza las palabras sabias frente a la quietud inanimada del escudo.

A la izquierda, el guerrero escucha al sabio. Serio el gesto. No abandona sus armas: se apoya en lo que puede ser su propio escudo, porque vemos el umbo; aferra la lanza, muestra la espada y la sujeta, y se cubre con el casco. Está preparado para la lucha, pero también escucha atentamente a Platón, al sabio, que en la esquina opuesta le habla. Y que lleva en la mano su propia arma, la sabiduría escrita.

Las manos de los dos se contraponen también: la lanza en una, el rollo escrito en otra; la que aferra la espada, la que se abre en el diálogo.

También se oponen los colores de los mantos: el rojo de la guerra, el azul celeste de la paz.

Sobre el sabio, dictándole sus palabras, la Inspiración, alada, coronada del laurel de la victoria, porque será la victoria para el que transmite la paz.

Como en todos los cuadros, hay algo engañoso: el casco del guerrero. Pulido, abrillantado, refleja un punto de luz que nos atrae la mirada. ¿Por qué? Porque la parafernalia de la guerra, de los guerreros, tiene algo que nos subyuga, que es hermoso, y que nos hace olvidarnos de lo que trae consigo de sangre y de dolor. Por eso le miramos a él primero, indefectiblemente, al héroe de las batallas clásicas.

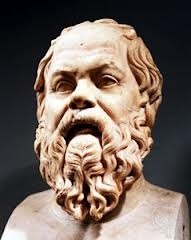

El sabio, en cambio, aparece en un plano más bajo, sin nada que destaque en él, que nos lleve la mirada. Porque la sabiduría suele estar más oculta, hay que buscarla, no llama la atención de los sentidos. Hay que detenerse para ver la mano que nos llama. Que, precisamente, es el centro de la composición.

El mensaje está claro.