El tratamiento que le ha dado el cine a los antes llamados «indios pieles rojas» —que ahora han pasado a ser llamados «nativos americanos» en el hablar moderno y políticamente correcto— ha evolucionado desde una visión despectiva a otra más respetuosa o, dicho de otra manera, pasaron de ser «los malos» a ser «los buenos». Esto coincide, aunque no exactamente, con la actitud de la población estadounidense hacia ese colectivo, constituido por las distintas tribus que poblaban el inmenso territorio norteamericano, ya que aquí este cambio es más relativo.

Wind River

La última película que he visto sobre este tema ha sido Wind River , del año 2017, dirigida por Taylor Sheridan y protagonizada por Jeremy Renner y Elizabeth Olsen, a los que se suman, entre otros, Graham Greene, actor mestizo canadiense a quien vimos por primera vez en Bailando con lobos, y Gil Birmingham, otro actor nativo de mucha experiencia.

La acción sucede en el invierno nevado e inclemente de Wyoming, en una zona de reserva indígena donde tiene lugar un crimen, que en realidad son dos, y adonde acude una agente del FBI que enlaza con la policía de la reserva india, además de con un guía y cazador local. Es interesante observar las condiciones de vida de la comunidad indígena y la enorme falta de oportunidades para sus habitantes, un panorama casi tan desolador como el paisaje nevado en el que transcurre la acción.

Esto es algo inesperado para la agente del FBI —Elizabeth Olsen— enviada, desde Las Vegas si no recuerdo mal, para hacerse cargo de la investigación y que en un principio no tiene ni la vestimenta adecuada para sobrevivir en semejantes condiciones. El guía-cazador, cuya aportación es fundamental para la investigación —Jeremy Renner, en el mejor papel en que le he visto hasta ahora— dice en determinado momento: «Mis ancestros (colonos de origen europeo) vinieron a vivir aquí porque no tenían alternativa y tanto estas duras condiciones así como su dignidad, fueron lo único que no pudieron quitarles». Es una película dura, pero bien hecha y con buenas actuaciones, que al final nos ofrece la información del número de mujeres desaparecidas en Estados Unidos cada año, con el añadido de que no existen cifras sobre las mujeres nativas desaparecidas, porque al parecer a nadie le interesa. Lo dicho, una película buena, pero dura.

Como decíamos, el tratamiento de Hollywood a las tribus indígenas fue, casi siempre, negativo. Eran «los malos» a los que había que derrotar o conquistar. Constituían tanto el enemigo de las caravanas de colonos como los que atacaban los fuertes del ejército americano, construidos para defenderse de ellos. A eso le podemos añadir que, en la mayoría de los casos, eran interpretados por actores blancos con maquillaje o disimulados bajo la pintura de guerra. Lo difícil de esconder era, en algunas ocasiones, los ojos azules del actor o actriz y eso, a decir verdad, le quitaba credibilidad. Una importante excepción sería la de John Ford, que contó durante años con la misma tribu india, proporcionándoles trabajo en los tiempos duros de la Depresión.

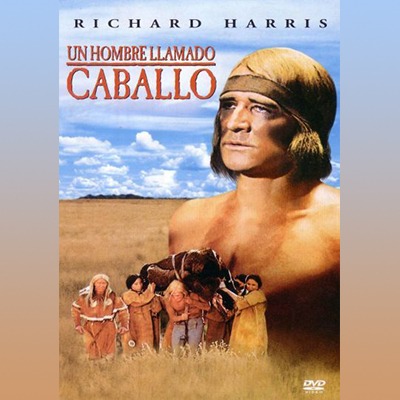

Un hombre llamado caballo

Esto comenzó a cambiar, a mi juicio, con la película Un hombre llamado Caballo, de 1970, protagonizada por Richard Harris y dirigida por Elliot Silverstein. Cuenta la historia de un aristócrata de Boston, que conducía una expedición de caza en Dakota cuando es atacada por los indios sioux, que matan a todos excepto al aristócrata de Boston, al que se llevan como prisionero. En un principio lo utilizan como animal de carga, «como un caballo», y lo llevan ante el jefe, que, a su vez, se lo regala como esclavo a su madre. Su suerte cambia cuando mata a dos miembros de una tribu enemiga en un combate, demostrando así un gran valor. Más adelante se enamora de la hermana del jefe de la tribu y, al pedir la mano de ella, le exigen que forme parte de la tribu, para lo que deberá hacer el «Juramento al Sol», escena cumbre de la película e icónica de la historia del cine. La película tuvo un gran éxito en su momento, consagrando definitivamente a Richard Harris. Llegó a tener dos secuelas, una en 1976 y la otra en 1983. El mérito era que, por primera vez, se describía por dentro las costumbres de una tribu india.

Bailando con lobos

El otro caso importante es Bailando con lobos, de 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, incluyendo en el reparto a Mary McDonell, Graham Greene —al que volveremos a ver en Wind River— y a Rodney A. Grant —otro actor nativo—. Aquí tenemos a un militar destinado a un puesto de avanzada, prácticamente abandonado, sin saber que la orden que lo envió allí se ha perdido, por lo que no queda constancia de su misión. Luego, no sin dificultad, entra en contacto con una tribu sioux tras salvar la vida de una mujer de la tribu, que resulta ser una mujer blanca que se ha criado entre ellos. Entabla amistad con un lobo solitario, por lo que los indios al verlo le ponen por nombre «El que baila con lobos». Poco a poco va conociendo su cultura y su esencia de vida. Comprende que no debería existir enemistad entre ambos bandos y, sin darse cuenta, adopta el estilo de vida de la tribu, donde se siente perfectamente cómodo. Todo cambia tras el inesperado y chocante reencuentro con las tropas del ejército al que pertenece y que, en un principio, lo toman por un indio, dados los ornamentos que ahora lleva en su vestimenta, y lo tratan como enemigo. Cuando descubren quién es en realidad, lo declaran traidor por ponerse de parte de ese enemigo irreconciliable al que hay que exterminar. La actitud de los militares denota salvajismo y desprecio, expresado en un trato vejatorio y total ignorancia acerca de los supuestos salvajes. La verdad es que esto me recordó la famosa frase del coronel Custer «el indio bueno es el indio muerto».

En esta película el cambio de enfoque es definitivo, y los actores son nativos o mestizos en casi su totalidad. Contiene una visión ecológica de la vida de la tribu, en contraposición a la actitud depredadora del hombre blanco. Un ejemplo de esto último se ve en una matanza de bisontes hecha por cazadores, que tan solo estaban interesados en sus pieles, dejando los cuerpos despellejados en la llanura. Un espectáculo dantesco que conmociona a los indios y al protagonista, ya que ellos solo cazan y toman lo que necesitan, no matan animales con sentido económico. La película tuvo un gran éxito en su momento, y la banda sonora de John Barry, compuesta para orquesta sinfónica —que imagino que todos reconocemos fácilmente— obtuvo el Óscar de ese año.

Un poco de historia

Desde el punto de vista histórico, las primeras exploraciones de este inmenso territorio vinieron desde el sur, del virreinato de Nueva España, o sea, México, territorio de grandes culturas y civilizaciones conquistadas en su momento de decadencia por Hernán Cortés y sus hombres. Hablar de olmecas, toltecas, aztecas o aun los mayas ubicados más al sur de estos, es hablar, como digo, de alta cultura y civilización. Documentos de la época colonial hacen referencia desde México a las «tribus primitivas del norte», y hay que reconocer que no andaban tan desencaminados en ese sentido, ya que lo que vamos a encontrar en aquellas planicies son tribus nómadas en su mayoría, cazadores-recolectores en la definición clásica de aquel tipo de vida, sin el asentamiento sedentario definido por la agricultura. Un contraste evidente con la riqueza y opulencia encontrada, con ciudades, monumentos y pirámides en las grandes culturas del sur.

Me pregunto, entonces, dónde está su atractivo, por qué gusta tanto el tema o por qué llama tanto la atención. Es evidente que Hollywood tiene mucho que ver en esto al haber popularizado su figura de una manera capaz de conquistar la imaginación nacional y mundial. Las películas del «Oeste» constituyen tal vez el producto más paradigmático de Hollywood, con la épica del cowboy como forma de vida. Si los comparamos con las grandes culturas americanas, aparecen como realmente primitivos; ¿qué es, por lo tanto, lo que atrae o fascina al espectador occidental de estas famosas tribus?

Sinceramente, pienso que es su ética, simple y clara, en contraposición a la actitud taimada y depredadora del colono o soldado blanco —sin contar con que el Gobierno del país promovía tratados que luego rompía a placer por su necesidad de territorios, reubicando las oleadas de colonos venidos desde Europa— aunque, como es lógico, hubiera colonos bien intencionados. Los indios aman u odian, pero sin doblez, y una vez empeñada la palabra, por lo que sabemos, la cumplen. Incluso acciones que pueden repugnar, como cortar cabelleras, no son originarias de los indios, sino que empezaron cuando Inglaterra y Francia se disputaban los territorios de las primeras colonias, y en donde uno de los bandos pagaba a las tribus por el número de cabelleras de sus enemigos muertos que les trajeran. La costumbre de hacerlo pasó de tribu en tribu y se hicieron famosos por ello, pero la idea ciertamente no fue suya.

Un hecho muy comentado sucedió en 1854, cuando el decimocuarto presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, el «Gran Jefe Blanco», envió una carta al jefe Seattle, de la tribu Swamish, para comprarle los territorios del noroeste que hoy forman el Estado de Washington, y le prometió una «reserva» para el pueblo piel roja. El jefe contestó con una carta que —traducida al inglés y adaptada, me imagino— ha sido considerada como la más bella y profunda declaración de amor a la naturaleza y al medio ambiente. Cito tan solo unas frases del inicio:

« ¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo, o el calor de la tierra? La idea resulta extraña para nosotros. Si no nos pertenecen la frescura del aire ni el destello del agua, ¿cómo nos lo podrían comprar ustedes?

La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra ».

Esto es, para mí, lo que completa la idea. Su ética y su actitud natural y ecológica son irresistibles para un público occidental carente tanto de la una como de la otra, aunque hay que reconocer que hace unas pocas décadas empezó a preocuparse finalmente por el medio ambiente.

Anécdota personal

No quiero terminar sin recordar una anécdota que me contó un alumno mío en Bristol, hace ya algunos años. En las tierras de la frontera, durante la primera mitad del siglo XIX, en una zona de montaña, existieron dos personajes que se odiaban; uno era un trampero blanco y el otro un indio, ambos vivían en el mismo territorio, que se negaban a compartir, y cada uno intentó matar al otro en varias oportunidades. En una ocasión, el indio acertó a pegarle un tiro en la pierna al trampero —eran fusiles de un solo tiro—, lo que lo dejó cojo y los indios con su actitud descriptiva para los nombres le llamaron «el hombre que cojea». Esto no hizo sino aumentar el odio del trampero, que, a pesar de sus intentos, nunca pudo dar caza al indio. Tiempo después, en una ocasión en que se acercó al río a por agua, el indio lo volvió a pillar y con muy mala intención le pegó un tiro en la otra pierna. Desde entonces los indios lo llamaron «el hombre con dos cojeras»