Transcurre el año 404 a. C. El más caluroso verano se ha posesionado del Ática y centra su poder soberbio en la maltrecha Atenas. Miles de refugiados han tenido que ser amparados y atendidas sus primeras necesidades de un modo provisional, hasta que los acontecimientos decidan su futuro.

Las calles no son reconocibles, gentes miserablemente angustiadas miran a los ojos de los atenienses en una llamada de ayuda silenciosa, una demanda de consuelo para sus vidas rotas en su mayoría por los recientes acontecimientos guerreros. Los pórticos del ágora, tantas veces policromía de bulliciosa actividad, de discusiones públicas, transacciones comerciales y altas disquisiciones filosóficas; es ahora una triste copia gris.

Aquella tarde la joven Dafne, preparando lo imprescindible para su apremiante viaje fuera de la ciudad, tiene noticia de uno de los acontecimientos más tristes que ella ha vivido; Pericles, el gran Pericles, artífice de la nueva y hermosa Atenas, ha muerto víctima de la peste que domina toda la polis y que, como aliada indirecta de los espartanos, está cobrándose más muertos que estos en el campo de batalla.

Extrañamente abatida, ella, que pertenece al grupo de mujeres de espíritu fuerte, con una fortaleza digna de su estirpe, se deja envolver, por unos momentos, en los hilos nefandos de la Parca tejedora. Coronada de olivo y con el peplo ceremonial, ofrenda en el altar doméstico el último sacrificio inmolado a la diosa en su tierra natal.

La rueda de la historia sigue girando imparable. Aquella noche, Dafne es enviada junto con su hermano y otros, buscando ayuda de los aliados de Atenas, lejos, hacia el oriente de la sitiada urbe. Pero todo es en vano, ella lo intuye, el oráculo de Delfos lo predijo: «Si el águila abandona su nido para buscar ayuda, regresará sin ayuda y no encontrará el nido. Por eso el águila siempre se vale sola». Y Atenas ya no se podía valer por sí misma, saturada de ideas y vacía de acción, más aún ahora que el gran dirigente había desaparecido. Todo concluía. Pericles se llevaba a la Inmortalidad la gloria de Atenas. Si los bárbaros les ayudaban, ¿qué pedirían a cambio? Nada quedaba ya para el futuro, nada, nada…

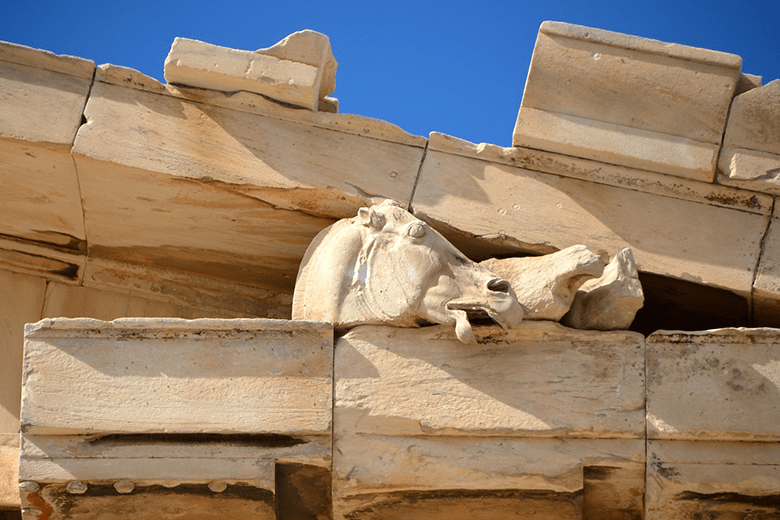

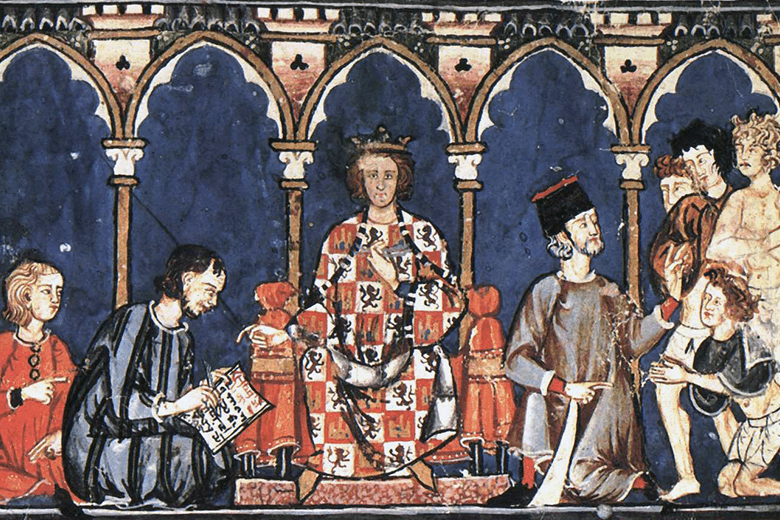

De pie en la cubierta de la nave que le lleva a su destino, ve a lo lejos, cuando aún las sombras de la noche luchan con la incipiente luz del alba, en la colina sagrada de la Acrópolis (la ciudad alta, tan alta como su sabiduría), cómo se yergue majestuosa y sublime la figura de Palas, la Virgen, que parece susurrarle una silenciosa despedida. Recuerda, sucediéndose las imagines en su mente, como una representación teatral, los acontecimiento más importantes de su vida allí: la procesión de las panateneas, de la que ella formó parte cuando aún era una adolescente y los jóvenes donceles detrás del cortejo cabalgando hermosos caballos hasta llegar al templo para ofrendar y ofrendarse ante la diosa. También rememora los plácidos y bucólicos paseos por el monte Likavitós, acompañada de otras jóvenes doncellas recitando versos de la Ilíada, y las dulces horas de instrucción que, junto a su hermano, les impartía su sabio maestro; también, los agradables atardeceres en casa del arconte Dionisos, llenos de fructíferas pláticas filosóficas en las que ella fue admitida gracias a su esmerada instrucción y prudencia. Por aquellos salones vio deslizarse lo más insigne del pensamiento griego en aquel momento: Sócrates y su ironía mayéutica, Protágoras, Hipócrates, lleno de sabiduría científica y humana… De aquellas sabias horas no podrá olvidarse jamás y su simiente quedará anidada en su alma.

Un golpe de brisa la devuelve a la realidad. La nave levanta al cielo sus blancas velas y se dispone a doblar el cabo Sunion para adentrarse en el Egeo hacia oriente. El sol, precedido por la heráldica aurora, («la de los dedos rosados», como dijo el gran Homero) y tiñe mar y cielo de rojo. Fascinada Dafne ante el sublime espectáculo ofrecido por la naturaleza, vuelve por última ocasión sus ojos hacia su amada Atenas y la sagrada Acrópolis, y murmura desde lo más íntimo de su ser una esperanzadora y eterna promesa, mientras unas lágrimas caen mansamente por sus mejillas: «Volveré…».

II

La tarde comienza a declinar en aquella primavera extremadamente calurosa; los rayos solares, ya casi en horizontal, se enredan juguetones entre las ramas de los olivos y los pimpollos que forman guardia permanente junto al sendero que se ramifica ascendente hacia las ruinas de la Acrópolis. Algunos turistas, posiblemente nórdicos, se han despojado de sus prendas de abrigo ante ese prematuro verano. La tarde, en aquellas horas melancólicas del crepúsculo, invita al paseo y a la reposada conversación.

Dafne visita por primera vez aquellos lugares y, por fin, ha realizado su anhelado sueño: visitar Atenas. Estar donde estuvieron los hombres y mujeres de aquella admirada e insuperada civilización. Cuántas veces, desde la otra orilla del Mediterráneo, observando el rítmico oleaje, un anhelo indefinido le hacía musitar: «habéis estado allí…».

Ahora, mientras pasea con su compañero ateniense, escucha retazos históricos de aquellos lugares y, en silencio, reflexiona las enseñanzas tantas veces leídas, pero que al ser oídas en el lugar de los hechos, obran perspectivas y sensaciones encontradas.

Bajando por una de las empinadas calles, primitivas calles envejecidas de Plaka, antiguo barrio «Ceramikón», escuchan unas melodías. Aquellas canciones le parecen a Dafne llenas de matices turcos, y su acompañante le intenta persuadir del error explicando que son mucho más antiguas que estos, ya que ellos fueron quienes las tomaron de la tradición secular mediterránea, que, a su vez, según él, era la consecuencia de miles de años de historia, de acontecimientos, de luchas y afanes de los pueblos antiguos. Cretenses, clásicos, alejandrinos, bizantinos, secularmente plasmados en cantos. No muy convencida, pues era mujer acostumbrada a la reflexión antes de aceptar una tesis, llegaron a las ruinas de la antigua ágora. Allí, su mutismo se rompió en un triste alegato. Defiende ante su acompañante la teoría de que, en Atenas, ya no quedan nada más que piedras derruidas de lo que fuese en otro tiempo una civilización superior. Las gentes y su idiosincrasia estaban más cerca de su reciente historia con el Imperio otomano que de aquellos acontecimientos milenarios que, en todo caso, explotan turísticamente. Nada quedaba del pasado, nada, nada…

«¡No! —su compañero intenta convencerla—, el pasado no ha muerto pues de ello forma parte el sistema y la formación de vida occidental del cual Atenas es un museo vivo. Vuestra lengua es griega, vuestra filosofía es griega y vuestras enseñanzas se basan en las enseñanzas griegas. Las gentes han cambiado tan solo en su aspecto externo; pero siguen siendo las mismas…».

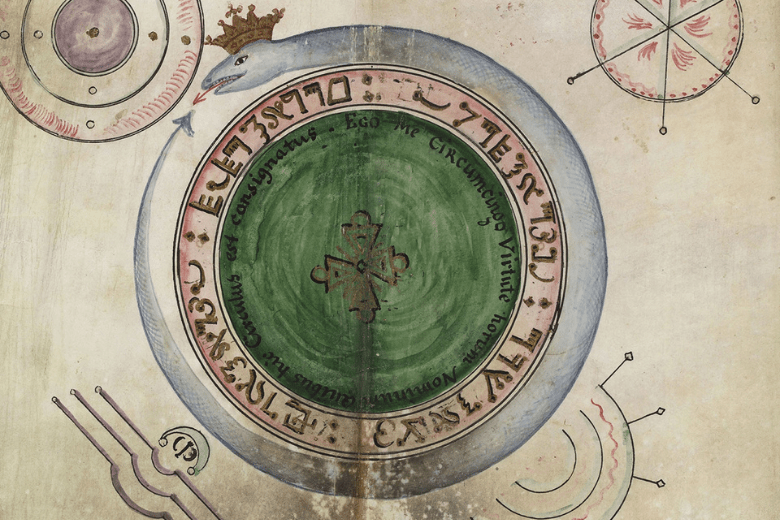

Su compañero continuó hablando con la convicción sincera de su alma filosófica. Le decía que no había muerto aquella civilización porque las ideas arquetípicas no mueren. Y como una semilla que el viento esparce hacia otros lugares, esa idea de una civilización mejor se posaba en cualquier lugar del planeta para florecer de nuevo en los corazones de otros idealistas. Y también en la Atenas actual se hallaban idealistas. Por lo tanto, Atenas participaba de su pasado por medio de su futuro . Aquella semilla podía florecer en cualquier mente que poseyera el discernimiento de saber que, siempre, siempre, cíclicamente, vuelve la primavera.

Aquella noche en una taverna de Plaka, cuando la frontera de la noche daba paso a la madrugada y cortaba los ánimos de los cansados turistas, la reunión quedaba solo para clientes locales. Un buzuki lleno de lamentos contenidos en sus vibrantes cuerdas, comienza una danza llamada rebétiko, cuyo canto desgrana un melódico poema mirando a la pareja a los ojos directamente:

«¡Escuchadme! Ahora que estamos en la cita con la verdad… hablemos sin hipocresía de lo que es la vida…».

A medida que cantaba esparcía al auditorio los conceptos filosóficos, existenciales y sinceros tan propios de este ancestral pueblo mediterráneo. De un rincón de la sala, surge un hombre mayor que sube a la tarima y comienza a danzar en círculos posesivos al son de la desgarrada música.

Y Dafne descubre que aquello no es turco, ni bizantino, ni cretense… Aquello es eterno. Era el sentido vital, filosófico de la vida hecho poema y la individualidad del hombre litúrgico danzando a su dios.

Era evidente que solamente un pueblo milenario era capaz de expresarse de ese modo: poesía como la expresión bella y sutil del sentimiento, unido a la trascendencia del pensamiento superior creando religión. La religión de la belleza en la filosofía y el arte.

***

A los pocos días, regresando a «su país» de origen, la joven Dafne observa desde la ventanilla del avión las ruinas de la Acrópolis mientras la aeronave engulle distancias velozmente. Profundamente, surgida de un inconsciente ancestral, Dafne musita la esperanzadora y eterna despedida: «Volveré…».

muy bello gracias