El problema que inmediatamente Black Kettle descubrió era cómo llegar a Fort Lyon, atravesando Colorado, sin verse atacado por turbas civiles o soldados, porque el gobernador no había pensado en ningún intervalo temporal para lograr el confinamiento. Fue entonces cuando decidió enviar emisarios con una carta a Samuel Colley, el agente del que, en el fondo, no se fiaba demasiado.

Los indios enviados al fuerte con los mensajes fueron detenidos, y en calidad de presos, interrogados. Así, Jefe Alto Wynkoop (Tall Chief Wynkoop), un mayor del ejército con escasa experiencia militar, se enteró del número de indios a los que debía escoltar, entre dos y tres mil. Sus fuerzas apenas llegaban a cien soldados de caballería (del 1.º de Voluntarios de Colorado), y sospechó una trampa. Aun así, acudió al encuentro, no por los indios en realidad, de los que tampoco se fiaba, sino para lograr el intercambio de algunos cautivos blancos que se encontraban entre ellos.

El estrecho contacto con sus prisioneros indios durante el camino cambió la opinión del mayor para con ellos, y entendió que se encontraba frente a (según sus propias palabras) «seres excepcionales, superiores». En el encuentro con Black Kettle confesó su bajo estatus militar y su impotencia como negociador. Black Kettle liberó a cuatro cautivos, todos niños, que posteriormente declararon haberlo pasado tan bien con los nativos que querían quedarse con ellos. Wynkoop les aconsejó que acudieran a Denver, a negociar con el gobernador Evans, y con el coronel Chivington, jefe de las unidades militares.

A finales de septiembre, Black Kettle y un grupo de siete jefes acceden a entrevistarse en Denver, donde lo hablado resultó confuso y sorprendente, cuando achacaron a los cheyenes la alianza sioux que, muy al norte, hostigaba al ejército estadounidense. De hecho, el consejo se disolvió sin que los indios supieran si habían firmado la paz, y con la única seguridad de que debían recurrir al mayor Wynkoop, con quien ya les unía una fuerte amistad, para acudir a Fort Lyon, según declaró Chivington. También se anotó que Evans confesó: «¿Qué haré del 3.er Regimiento de Colorado si concierto la paz? Han sido reclutados para matar indios, y eso es lo que deben hacer». También escribió: «El invierno (…) es la época más favorable para su escarmiento…», cuando los caballos indios están cansados y habitualmente las tribus no están preparadas para la guerra.

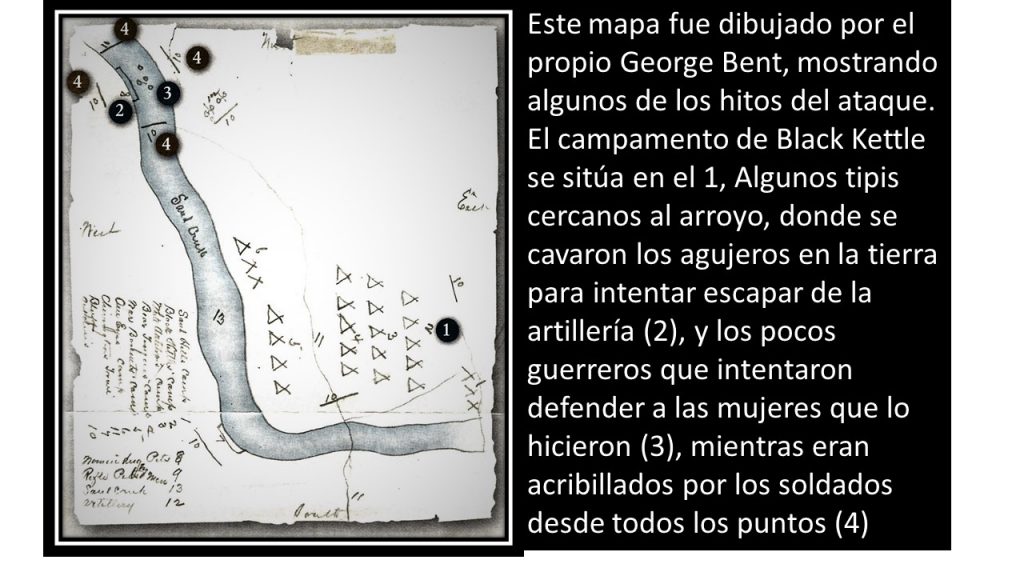

Los indios siguieron las indicaciones y acamparon a unas cuarenta millas del fuerte, en un tributario del Sand Creek, en el interior de un recodo del arroyo. Unos 130 tipis son levantados allí albergando hasta setecientos nativos, la mayoría cheyenes. El ambiente era tan cordial que los arapahoes se instalaron al principio en el fuerte, de donde recibieron raciones y suministros.

Wynkoop fue tildado de pusilánime, y arruinó su carrera por el trato que prodigó a los indios. Sus buenas intenciones acabaron por socavar su autoridad, y las presiones contra él vencieron a la postre, siendo relevado el 5 de noviembre por el mayor Scott J. Anthony. Anthony confiscó las armas piel roja y expulsó a los nativos del fuerte, reuniendo un peligroso arsenal de tres rifles, una pistola y sesenta arcos. Las raciones dejaron de entregarse. Black Kettle, por su parte, acudió al fuerte, y consiguió, según los testigos, la protección para con los acampados en Sand Creek, permiso para que los jóvenes cazaran búfalos en Smoky Hill, al este, y promesa de provisiones para el invierno.

A su vez, lo que Anthony informó a Denver fue que «una banda de indios merodea a cuarenta millas del fuerte. Intentaré mantenerlos quietos hasta recibir refuerzos».

Llegan refuerzos

Y esos refuerzos llegaron. El 27 de noviembre, 850 soldados de caballería del 3.er Regimiento de Colorado (un regimiento de bisoños nombrados con solo cien días de poder ejecutivo), bajo las órdenes de un frío e insensible Chivington, se establecieron en Fort Lyon. El 3.º de Colorado, sin haber disparado una sola bala, ya había sido motejado con sorna como el «Sangriento Tercero»; el motivo se debió, según los historiadores, a la cobardía que auspició su formación[1]. Cargaban con cañones howitzer de campaña. Una pequeña tropa de este contingente rodeó el rancho de Bent, cuyos hijos estaban acampados en Sand Creek, para impedirle comunicarse con los indios y que informaran de la presencia de los soldados.

Las conversaciones entre Anthony y Chivington incluyeron que había que «reunir cueros cabelludos» y «bañarse en sangre india» y que, para ello, Chivington «había aguardado la ocasión propicia para cargar» contra el campamento. Sin embargo, no todos secundaron la idea del ataque sin cuartel, calificado de «un asesinato en todo el sentido de la palabra» por algunos oficiales. Chivington amenazó a Soule, Cramer y Conor, los más díscolos, si no se sumaban a la carga. Estos oficiales disconformes y que adivinaban la matanza ilegal e injustificada que se avecinaba, fueron obligados a sumarse a la razzia so pena de consejo sumarísimo de guerra. O matáis u os mato. En secreto, decidieron no dar la orden de carga llegado el momento.

El 28 de noviembre, más de setecientos hombres (a los voluntarios se les unieron las tropas del fuerte) y los morteros de doce libras salen del establecimiento militar con un siniestro objetivo. Cabalgan de noche para llegar sin ser vistos y sorprender a los indios mientras duermen.

Los pieles rojas se encontraban acampados en un arroyo de cauce irregular, tributario del Sand Creek. Black Kettle ocupaba el centro, White Antelope y War Bonnet el oeste, mientras los arapahoes de Left Hand se situaron al este. Unos seiscientos indios, dos tercios de los cuales eran mujeres y niños, y el resto ancianos. Los guerreros y jóvenes se encontraban lejos, y los hombres capaces de empuñar armas rondaban el centenar.

Cuando comenzaban a despertarse, una columna de caballería enfila el Big Sandy Creek al alba del 29 de noviembre de 1864. Las mujeres, que a esa hora se afanan con las primeras labores del hogar, piensan que están oyendo a una manada de búfalos acercarse. Los cañones abren fuego inmisericordes, derramando metralla sobre las tiendas, arrancando brazos, tronchando piernas, cercenando cabezas y reventando cuerpos. Como el navío de Conrad en El corazón de las tinieblas, que disparaba contra un continente entero, aquí se trata de cañonear a una nación, aniquilar a un pueblo, borrar por completo un estilo de vida. Todo un odio visceral, engordado por mentiras y rumores, y dirigido sabiamente contra el indio, estalla de golpe, desdibujando la línea de la cordura, estableciendo nuevos límites al desenfreno de la crueldad civilizada. Aquí es fácil matar. Aquí es fácil distinguirse matando.

La carga de caballería se abate sobre el campamento desde el sur. La primera compañía, bajo las órdenes del propio Chivington, irrumpe en el poblado. La tercera vira al oeste para hacerse cargo de los ponis indios, pero al escuchar el tiroteo ignora las órdenes dadas y ataca desde el oeste. Persiguen también su porción de gloria. Chivington acaba de llegar al frente de una muralla erizada de sables a caballo, y ha ordenado que se abra fuego contra los caídos. El caos se desata entre los indios cuando comienza esta matanza, momentos antes de que por el ala oeste les cope las fuerzas de la tercera compañía. Es el momento del horror, de la matanza. Chivington no consigue imponer un mínimo de disciplina a sus hombres, y estos se dispersan por cuadrillas dando rienda suelta a su ansia de sangre, vengando en carne ajena el oprobio de su propia cobardía, de su manifiesta carencia de la mínima virtud militar. Cuadrillas de estos hombres armados se reparten por el campamento, a sus anchas, sin límites, sin escrúpulos.

Ninguno de los soldados participantes en el pogromo quiere ver la conspicua bandera de las barras y estrellas, que ondea inútil y avergonzada en lo alto de un largo mástil, sobre otra bandera blanca, enfrente de la tienda de Black Kettle. George Bent declaró después que, durante todo el caos que sobrevino, Black Kettle se mantuvo incólume, en pie, frente a su tienda, con la bandera americana desplegada, mientras los soldados de Colorado se cubrían de dudosa gloria y manchaban con traición esa misma bandera. Cuando el campamento fue rodeado y comenzaron los disparos, cientos de nativos se arremolinaron alrededor del jefe cheyene buscando protección. «Hombres, mujeres y niños se apretujaban temerosos bajo los pliegues de la enseña americana», declaró su hijo, Robert. Añadió que la corta distancia al grupo hacía imposible que no vieran la bandera blanca: «Ambas divisas ondeaban en posición tan conspicua que no podían pasar inadvertidas». No importó en absoluto, la fusilería cayó igualmente sobre ellos como avispones negros.

¿Dónde estaban los amigos blancos?

Tanto White Antelope como Left Hand, los jefes arapahoes, se niegan a luchar «contra sus amigos, los blancos», y dejan caer los brazos mientras gritan en perfecto inglés que se detenga el ataque. Igualmente son acribillados y rematados en el suelo.

Algunos hombres y mujeres cavan agujeros en los ribazos para defenderse de la metralla. Los cañones afinan la puntería contra estos blancos inmóviles, y todos mueren enterrados vivos después de varias andanadas. Los supervivientes son rodeados y fusilados.

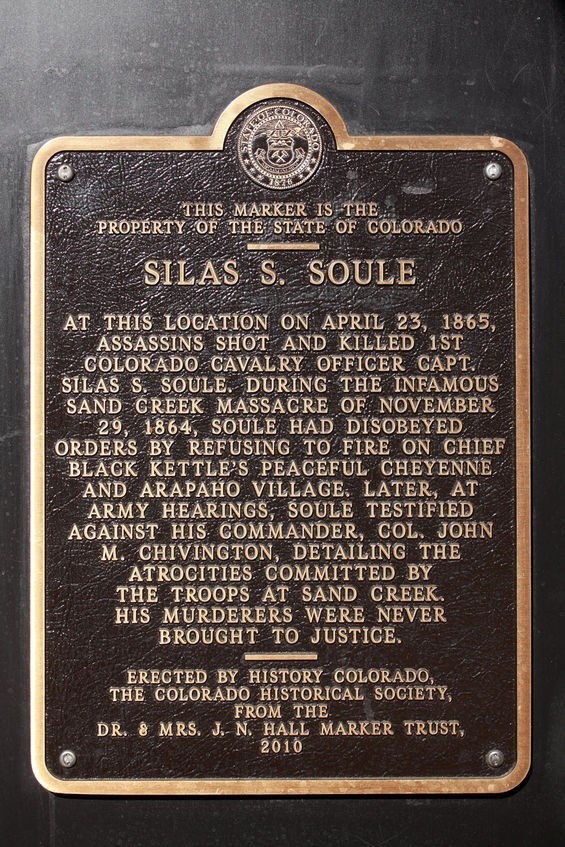

No todos son responsables de la masacre. El capitán Silas Soule y el teniente Joseph Cramer se mantienen fieles a su consigna, y ordenan a sus hombres que no muevan ni un músculo. Saben lo que se juegan (quizás la vida), pero su acción salva algo del honor militar del ejército atacante. Mientras, asisten impotentes a las ejecuciones a sangre fría de aquellos indios que se rinden y de todos cuantos intentan escapar y son alcanzados[2].

Las escenas de sadismo y crueldad en estado puro que se suceden sin interrupción hasta lograr la total aniquilación hielan la sangre.

Tras las primeras descargas, varios hombres intentan proteger a mujeres y niños rodeándolos con sus cuerpos. Las indias muestran sus pechos para que los soldados adviertan que se trata de mujeres, pero los soldados igualmente las matan. Una de ellas, con la pierna colgando por una bala de cañón, yace en el suelo, elevando un brazo en petición de ayuda. Un soldado se le acerca y se lo rebana de un tajo de sable. Entonces ella levanta el otro, suplicante, pero el soldado también se lo corta, y se aleja impasible, abandonándola en el suelo para que se desangre.

Un grupo de unas cuarenta mujeres, que se encuentran refugiadas en una hondonada del terreno, destacan a una niñita de apenas seis años con bandera blanca, que cae abatida por una descarga cuando se acerca a una cuadrilla de soldados. Las mujeres son ejecutadas a continuación.

A poca distancia, una mujer encinta muestra sus entrañas desparramadas sobre la hierba, abierta en canal como un animal de caza. El capitán Soule confirmó después que a su lado yacía su feto nonato.

Por todos lados, niños y niñas reciben una atención especial, y son asesinados no ya a tiros, sino a culatazos, para ahorrar balas, inaugurando una infausta tradición entre la tropa norteamericana. Son numerosos los lactantes muertos junto a sus madres. No es de extrañar; Chivington, en Denver, había defendido la causa de exterminar a todos los indios, incluso niños: «¡de las siguientes salen piojos!», proclamó.

Solo hay siete prisioneros, la mujer cheyene de uno de los guías, otra mujer blanca y sus tres hijos, y dos muchachos mestizos, uno de ellos Charlie, el hijo de Bent. Los soldados exigen la muerte de los mestizos, su razón es que van vestidos con trajes indios. Charlie consigue salvarse, pero el otro muchacho es asesinado de un disparo de pistola a través de un agujero.

Todos estos testimonios figuran en la declaración del hijo de Bent, Robert, y fueron corroborados por Soule y Connor.

Aunque parezca increíble, tras la matanza llega el verdadero terror, el verdadero espanto. El merodeo de las hienas. Durante todo el día siguiente, aquellos que han participado en el castigo dan rienda suelta a su animalidad, todos los cadáveres de los indios caídos son mutilados, y los soldados acabarían mostrando orgullosos sus trofeos de caza.

El cadáver profanado de White Antelope es castrado, y un soldado se ufana de que haría una bolsa para tabaco con aquel pingajo. Otro, se vanagloria de haber cortado los genitales a una mujer, y los exhibe, glorioso, pinchados en un palo. Aquel, lo que muestra es un collar confeccionado con dedos aún calientes. Otros acaparan pechos u orejas. A casi todos los cadáveres les faltan los cueros cabelludos. Un niño de pocos meses es arrancado de los brazos de su madre muerta, y su destino será el abandono en la pradera, para que muera de hambre y frío, o devorado vivo por las fieras. Durante la formación, al final del día, la mayoría exhibe los órganos genitales de mujeres indias colgados de la silla de montar, o a la vista, obscenos, sobre sus sombreros.

Los soldados capturan seiscientos caballos indios y prenden fuego a la aldea. 230 cheyenes y arapahoes, incluyendo diecisiete jefes, yacen muertos. Las bajas producidas entre los soldados norteamericanos rondan los dieciocho muertos y setenta heridos, aunque posteriormente, para obtener mayor fama y gloria, engordan artificialmente el número de muertos indios hasta los quinientos.

Por increíble que parezca, los nativos tuvieron suerte. Un cuerpo de ejército mínimamente entrenado, con unos niveles básicos de disciplina, hubiera arrasado con el campamento y desbordado la escasa resistencia que se ofreció, aniquilando probablemente a todos los indios, si eso era lo que perseguían. Pero esta tropa de amateurs, que durante la noche en la que arribaron al campamento habían trasegado enormes cantidades de whisky, probablemente para rechazar el frío y acaparar valor, no rindió para más. Su cobardía, su desorden y la escasa puntería de la cuadrilla permitieron la huida de muchas almas, que jamás volverían a dormir tranquilas cerca de un blanco. De hecho, se sabe que la práctica totalidad de los heridos y muertos entre los soldados los había provocado el fuego cruzado amigo. Podríamos excusar esta acción militar diciendo que los ejecutores no eran, en realidad, militares. Pero militares profesionales cumplieron con su sangriento deber puntualmente y de igual manera después, bajo el mando de Custer o en Wounded Knee.

Los hijos mestizos de Bent, Charlie y George, este último herido de un disparo en la cadera mientras intentaba escapar del campamento atacado, se reunieron en el rancho sitiado de su padre, y junto con Yellow Woman, su tía y esposa de su padre, abandonaron al comerciante, y juraron no volver jamás a vivir con hombre blanco alguno.

Las consecuencias

Ni el gobernador Evans ni el coronel Chivington le hicieron favor alguno a Estados Unidos. Cuando los refugiados llegaron al norte, a otros poblados indios de clanes cheyenes, arapahoes y sioux, la noticia se corrió como un incendio, y la gran pradera ardió en deseos de venganza. La matanza consiguió aglutinar incluso a tribus tradicionalmente hostiles y que no se veían desde la firma del Tratado de Fort Laramie (1851). Spotted Tail, Pawnee Killer, Roman Nose, Crazy Horse, Sitting Bull, Gall, Dull Knife y cuanto caudillo piel roja se hubiera mostrado receloso hasta entonces, ahora desenterró feroz el hacha de guerra, apretó los dientes y comenzó a meditar planes de venganza bajo azuladas nubes de tabaco. Los Consejos de Guerra se multiplicaron en el interior de los vientres de las tiendas indias, preñados de ominosas intenciones, resguardados frente a las copiosas nevadas de aquel invierno, a lo largo y ancho de todo el territorio nativo. Los primeros en arrasar con cuanto encontraron a su paso fueron los cheyenes, secundados por los arapahoes y los lakota. Jamás hubo tanta nación india hermanada bajo la cólera y las ganas de pelea. La guerra que siguió fue la más costosa librada contra los indios norteamericanos[3] y, aunque destinada a la derrota, cubrió de gloria y de leyenda numerosos pasajes de la historia estadounidense, tanto como a los combatientes de ambos lados. La vergüenza quedó, en su mayoría, para solo uno de los bandos.

En primer término, esto llevó a la aniquilación del 7.º de Caballería y a la muerte de George Armstrong Custer; después, al confinamiento en diminutas reservas de los orgullosos guerreros de las praderas y al asesinato de sus líderes (del que solo se libró el anciano Red Cloud); y al final simbólico de la lucha india en la matanza de Wounded Knee.

La masacre no pasó inadvertida para el público americano, aunque lo dividió profundamente. Los Regimientos de Voluntarios de Colorado fueron aclamados a la vuelta, pero el Alto Mando del Ejército ordenó una investigación inmediata, a la que se sumaron otras dos investigaciones propuestas por el Congreso. Los comandantes de compañías capitán Silas Soule y teniente Joseph Crammer, quienes se negaron a participar en el genocidio, proveyeron pruebas que dejaron en shock a la nación y a los líderes militares. En el tratado de 1865, el Gobierno de los Estados Unidos aceptó la responsabilidad por la masacre y prometió reparaciones, que nunca fueron ejecutadas.

La condena pública y visible del ataque por parte del capitán Silas no fue su única muestra de coraje. Silas era el hijo de un abolicionista de Nueva Inglaterra, y ya a los diecisiete años se comprometió con el «ferrocarril subterráneo» de Kansas, una forma colectiva de propiciar la evasión de esclavos de manera segura. Testificó posteriormente contra el coronel Chivington en Denver. Sirviendo como sheriff en dicha ciudad, ochenta días después de testificar y tres semanas después de contraer matrimonio, el recién casado Silas Soule fue tiroteado y muerto en plena calle.

Es difícil extraer una experiencia positiva de algo tan horrible, como no sea la intención firme de que algo así no vuelva a suceder nunca más. Pero mucho teme el viajero que ese deseo es inalcanzable, por ahora, ni siquiera en el mundo civilizado donde tiene la suerte de vivir. Recuerda la guerra de los Balcanes. Recuerda Ruanda.

En Sand Creek comenzó la desaparición de un estilo de vida, que hemos definido como perdedor. Hoy, 160 años después, esa forma idealizada de convivencia con la naturaleza ha vuelto con nueva fuerza al panorama internacional. Aquí se impuso un estilo que, como se preconizó en aquellos tiempos, hoy se ahoga en su propia basura, mientras deja en su desarrollo un reguero de extinción, de paisajes envenenados. Hoy se añora una vida natural, sencilla, plena, ecológica.

¿Quién venció, en realidad?

[1] Varios especialistas coinciden en afirmar que estos valientes muchachos se habían enrolado en el 3.er Regimiento de Colorado por huir de una leva segura que engrosara, como deber ciudadano, el ejército de la Unión representando al flamante nuevo Estado de Colorado. Así evitaban ser destinados a algún sangriento frente del este. Por aquel entonces, EUA llevaba varios años de cruenta guerra civil, y los animosos soldados vieron con alegría que se les ofreciera la oportunidad de eludir el alistamiento forzoso en un ejército experimentado, obligado a pelear contra enemigos con años de experiencia bélica, cambiando un destino más que incierto en el frente oriental por un enfrentamiento con artillería y en superioridad numérica contra familias indias mal armadas y peor organizadas.

[2] Para una descripción truculenta de los hechos, consultar la carta que Silas envió a Wynkoop pocos días después (https://www.nps.gov/sand/learn/historyculture/the-life-of-silas-soule.htm), o la misiva de denuncia de Cramer a un oficial superior a cuenta del acto (https://www.nps.gov/sand/learn/historyculture/joseph-cramer-biography.htm)

[3] Salvo, guardando la proporción, la guerra contra los apaches.

Ya pasó algo de tiempo, desde la entrada, pero sigue siendo tan actual como en su momento (de la masacre)… no damos aprendido y considero que la naturaleza (sea lo que eso sea) está muy harta, de esta versión mediocre de homo sapiens que estamos siendo.