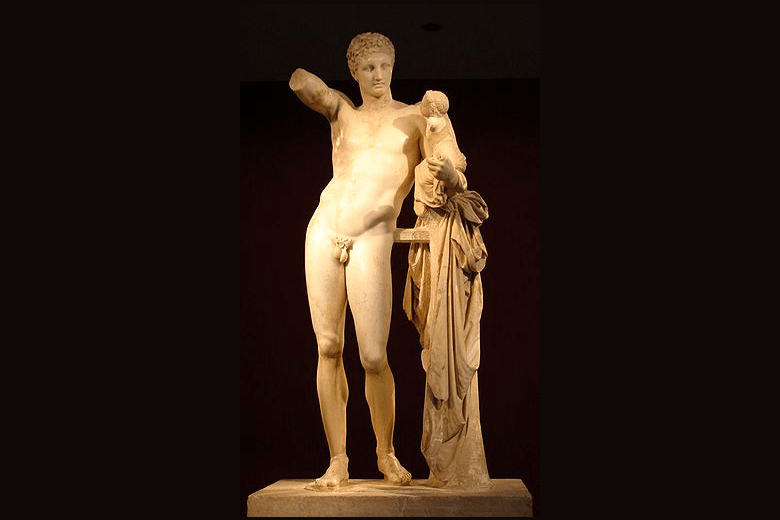

Mi pequeño Dionisos, mi alegre niño divino, siento no poder seguirte dando el racimo de uvas que nuestro creador Praxíteles puso en mi mano; igual que siento que tú tampoco puedas asirlo con tu manita. El tiempo, o los bárbaros, o las piedras caídas de un edificio, nos arrancaron los brazos. No tengo uvas que ofrecerte…

Cuantos me contemplan quedan absortos en mi hermosura. Dicen que soy la obra maestra de nuestro creador: la suave dulzura de mi rostro, las formas perfectas de mi cuerpo. Y prendidos en ello, no van más allá. Sin embargo, soy mucho más.

Soy un dios. Soy el mensajero entre ellos, el secreto, el silencio. La sabiduría oculta, el captor de las ciencias. El que sabe pero al que hay que acercarse humildemente, con el deseo de aprender, y entonces, si sabéis preguntar, hallaréis las respuestas.

A mis seguidores se les llama herméticos. Los que callan. Los que guardan el secreto del conocimiento. Los que saben cerrar las puertas que no todos saben atravesar.

A ellos, les ofrezco las llaves. Las claves. Como a ti, pequeño Dionisos, dios de la alegría, te ofrezco el fruto de la vid. Como el inicio de un brindis por la vida.

Hermes y Dionisos se han llevado bien siempre. La sabiduría y la alegría. La felicidad de conocer y la felicidad de existir. Los goces perfectos de buscar el conocimiento y de disfrutar de él. Buscar las raíces del saber y del vivir.

Apoyas una manita en mi hombro, y tiendes la otra hacia el racimo: siento haberlo perdido en algún punto del tiempo pasado. Pero no te preocupes; permaneceremos juntos mucho, mucho tiempo, y te enseñaré a buscar la sabiduría, y tú me enseñarás a reír.

Hermes y Dionisos. No hay mejor simbiosis.