Sequoia National Park

Aunque el verso reza «Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver…»[1], los sitios sufren también los embates del tiempo, y como Heráclito dijo hace 2500 años, es imposible bañarse dos veces en el mismo río. El viajero piensa que, aunque retorne a este parque, en realidad su destino es totalmente nuevo. Quiere volver a ver los seres vivos más grandes de la Tierra: Sequoia & Kings Canyon National Park.

El camino de ascenso debe sortear un desnivel de más de mil metros, desde algo más de los 500 hasta por encima de los 1700, con picos de 4000 y carreteras que discurren por encima de los 3500 m. Lo hace ondulándose, retorciéndose, como aquejado de un pánico al precipicio inevitable, que convierte la ruta en una carretera donde abundan las señales de «prohibido superar los 15 km/h» —imaginen las curvas—. Esta carretera se inauguró en 1925. Previamente, el ascenso se realizaba bastante más al norte, pero este otro sendero era bastante más difícil de utilizar. Supuso un trabajo titánico para la época.

La primera vez que el viajero trepó por este camino, por lo demás totalmente seguro y muy bien cuidado, le resultó familiar el paisaje: árboles de copas redondas, de hojas oscuras y brillantes, acompañados de pinos, que abundan más conforme la calzada continúa hasta la cima. Arbustos bajos, llenos de flores blancas y amarillas, de hojas lanceoladas, con una luz que le hace recordar que, a fin de cuentas, está en un clima mediterráneo. Este lugar de California se parece muchísimo a la serranía de Cádiz, y en concreto a los alrededores de Grazalema.

Mientras continúa bandeando curva tras curva y encaramándose a la entrada el parque propiamente dicho, el viajero reflexiona sobre el hecho de que orografías similares en Cádiz y en California son las que posibilitaron dos microclimas con ecosistemas vegetalmente parecidos. En Grazalema, el reducto del pinsapar; aquí, a miles de kilómetros, el bosque de los árboles más grandes del planeta.

Una cordillera, en este caso, intercepta la humedad que los vientos traen desde el no tan lejano Pacífico. A través del área de San Francisco, la necesaria humedad se desliza en el Valle Central de California, llega a la cara oeste de la sierra y regala al ecosistema la cantidad de agua necesaria para permitir el crecimiento de estos gigantes. Curiosamente, estas alturas se llaman «Sierra Nevada», igual que la cordillera original a cuyos pies vive nuestro viajero en España (Granada). Al parecer, cuando los ibéricos anduvieron por las Américas, no estuvieron muy creativos, y las «Sierras Nevadas» abundan en el continente hermano. Prácticamente, cada país tiene una.

Estas montañas se disponen paralelamente a la costa pacífica, y funcionan como trampas de lluvia que retienen con eficacia hasta la última gota. El efecto adiabático de la imponente altitud (la compresión del aire por el frío en altura lo obliga a condensar la humedad y llover) exprime los vientos con tanta eficacia que, paradójicamente, el lado este de esta misma Sierra Nevada californiana alberga el lugar más seco y desolado de Norteamérica: Death Valley National Park; aunque también extiende este efecto de «desierto de sombra», como se conoce en geografía, al desierto de Mohave, Nevada, Arizona, sur de Utah y, en general, la zona de las Cuatro Esquinas. Son la cara y la cruz de un relieve caprichoso pero polifacético, piensa el viajero.

De manera dolorosa, el viajero comprueba que realmente ha habido cambios. Drásticos, rotundos, irrecuperables. La visión en este segundo viaje es penosa. Un incendio, al parecer de origen humano, ha calcinado la mayoría del bosque mediterráneo de la entrada. Más arriba, se calcula que más de 20.000 árboles han desaparecido. Algunos, los menos, muestran cicatrices negras como sombras, pero también ramas cuajadas de flores y brotes renacidos. El ser humano del siglo XXI no volverá a ver este valle en su esplendor, pero los árboles son sabios, y de una manera u otra se recuperarán. Un incendio arrasa una pradera y extermina toda planta que no pone a resguardo sus valiosas yemas de crecimiento bajo tierra. Es algo muy probable, y los vegetales han aprendido a eludir el efecto. Un árbol, que puede vivir más de 300 años, sabe que está destinado a sufrir alguno de estos incendios, en realidad varios. Una secuoya, cuyos vigorosos ejemplares que aquí se ven tienen de media 1500 años, no solo ha aprendido a sobrevivir a los incendios, sino que además los aprovecha, los utiliza, los cabalga y los necesita para reproducirse.

El Parque Nacional de las Secuoyas se extiende al sureste de Sierra Nevada, y fue inaugurado como tal en 1890, convirtiéndose así en el segundo Parque Nacional de Estados Unidos (el primero, al que dedicamos un capítulo, fue Yellowstone). Kings Canyon, su vecino, fue el tercero.

Desde lo alto de la «Moro Rock» (que podríamos traducir por Peña del Moro) puede verse la mayoría del parque tal y como es ahora. Situado como un guardián de piedra a la derecha de la carretera de acceso, este domo pétreo y pelado es visible desde casi cualquier punto de esta vereda. Subir a esta imponente intrusión granítica es ahora más fácil, porque se ha tallado en la roca viva una escalera del original a cuyos pies vive nuestro viajero el acceso. No obstante, cuando el viajero intenta alcanzar su cima, recibe con estupefacción y algo de pánico a una niña de diez años que brinca como una cabrilla a la vez que cuenta «…one hundred and eleven, one hundred and twelve, one hundred…». («ciento once, ciento doce…») Él está exhausto, sentado para recuperar el aliento, y aún quedan más de doscientos escalones. Luego se enterará de que El Moro tiene cerca de cuatrocientos peldaños hasta la cima. Cuando llega arriba, no obstante, es cuando contiene de verdad el aliento, pero no solo por el esfuerzo, sino principalmente a causa de la vista que allí se alcanza.

Encumbrada en el punto más alto de El Moro se encuentra una plataforma para que el viajero contemple el vasto paisaje, y asimile mejor la pequeñez del hombre en el mundo. En lugares como este, el ser humano conciencia su auténtica talla, crucificado entre la enormidad de un horizonte inabarcable, y la pequeñez del sentimiento de humildad que se despliega ante esta visión.

Águilas y cuervos se enseñorean del cielo azul empenachado con nubes blancas, y el este se cierra con la cresta de la Gran División Occidental. Uno a uno, con personalidad propia, los picos más altos destacan contra la lejanía. Como en un nido de metal y roca, los visitantes se apretujan intentando eludir el fuerte viento que sopla aquí arriba, el frío intenso que dan las grandes alturas. Como polluelos, inmóviles pero curiosos, se asoman a los pies de esta cúpula de piedra, para ver hacia el norte un mar inmenso de un verde azulado, donde sobresalen aquí y allá torrecillas de color canela coronadas de verdor: son las secuoyas, que aquí, en Giant Forest Grove (que pudiera traducirse como ‘Bosque de los Gigantes’) alcanzan su máximo esplendor, los tamaños más grandes, los árboles más viejos, los más altos. Es, como un edén arbóreo, la tierra prometida. Aquí perseveran árboles milenarios que conservan un lugar perfecto para sus exigencias vitales. Esta «arboleda», Giant Forest Grove, se extiende por unas 860 hectáreas, y en ellas se han contabilizado 2161 ejemplares de secuoyas con más de 3 m de diámetro en la base.

La «Great Western Division» marca la divisoria entre las cuencas de los ríos Kaweah y Kern. Ambos ríos son típicos mediterráneos, es decir, de caudal altamente variable y con unos mínimos en verano que los hace desaparecer entre balsas, presas y lagos artificiales construidos para el regadío. California es un lugar donde el agua es el bien más preciado, y aquí no se andan con tonterías. Los pleitos por el agua han costado ya demasiadas vidas. Ninguno de estos ríos, ideales para el rafting y las caminatas antes de salir de Sierra Nevada, llega el mar. Entregan sus vidas al interior seco y caluroso de California.

Cuando Sequoia N. P. se funda en 1890, lee el viajero en uno de los muchos textos explicativos que jalonan cualquier parque americano, la extensión de tierra protegida era mucho menor, y no incluía estas alturas. Su ampliación llegó poco después. Fue el nacimiento de un esfuerzo colectivo que cuajó en la incipiente conciencia de preservación de estas maravillas naturales. Entre el personal que destacó en esta tarea conservacionista, se señala por mérito propio una personalidad femenina, Susan Thew.

Susan Priscilla Thew Parks (1878-1968) contrató personalmente y a su costa a un fotógrafo al que obligó a acompañarla en un penoso y arriesgado viaje a caballo por esta sierra, la más alta y peligrosa de California. Recorriendo en un lunático viaje estas cimas, las mismas que ya se habían cobrado innumerables vidas, se realizaron una serie de tomas fotográficas de una belleza y valor indescriptibles. Nuestra intrépida Ms. Thew se encargó personalmente de enviar una copia de las mejores a todos y cada uno de los miembros del Congreso, para mostrarles de primera mano lo que se estaba arriesgando si no se protegía este territorio al completo. Junto con el superintendente del Parque, John R. White, el denodado y riesgoso esfuerzo dio sus frutos: en 1926 se anexionó al Parque no solo la Gran Divisoria, sino Kaweah Peaks, Kern Canyon y Sierra Crest. Sequoia N. P. había, de golpe, triplicado su tamaño. Poco tiempo después, en 1940, Kings Canyon N. P., que ya era un parque nacional desde 1890 (más pequeño y con el nombre de General Grant N. P).

Los granjeros del Valle de San Joaquín, el más cercano a Sequoia, apoyaron desde el primer momento la creación de este Parque Nacional. La vida les iba en ello. Sabían mejor que nadie que una naturaleza intacta recolectaría mejor la lluvia de entretiempos y las nevadas invernales, aportando caudal a los veneros y arroyos que sacian su sed y la de los cultivos de los cuales viven. La presencia del bosque, además, aseguraba la sujeción del suelo e impedía la formación de polvo. Más de uno, empeñado en montar un campo de golf o un sistema de regadío en el desierto, debería tomar nota de esta actitud, y de lo que significa pan para hoy y hambre, para uno y sus hijos, en el mañana. Los errores, en la naturaleza, se pagan. Siempre se pagan. A menudo de forma drástica.

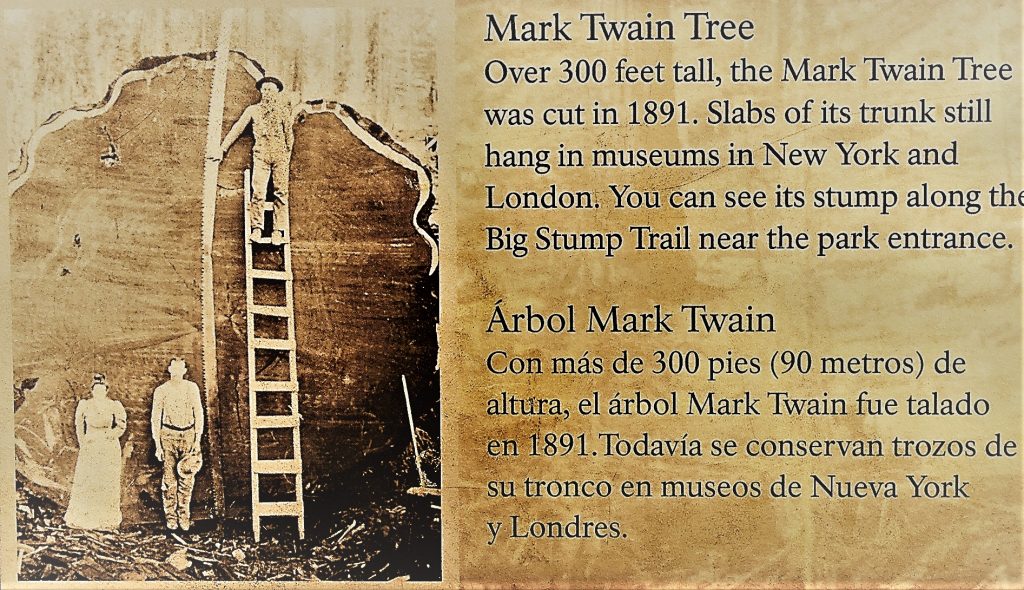

Ni siquiera viendo y tocando estos árboles se hace el viajero una idea precisa de su enormidad, de su majestuosa realidad. Su perspectiva falla, no tiene elementos de referencia cotidiana para comparar. Nada le ha preparado para enfrentarse a estas proporciones. Si eso ocurre en una sociedad abierta al mundo por las ventanas de la televisión e Internet, el viajero imagina a los primeros exploradores que acudieron a la «civilización» del siglo XIX, hablando de la existencia de estos gigantes en un punto remoto de la gran cordillera de Sierra Nevada. El viajero entiende que no se les creyera. Ni siquiera cuando, sacrificando tres de estos gigantes, cortaron algunas rodajas de estos árboles y las mostraron en la Exhibición del I Centenario de los Estados Unidos de América (1875), en Filadelfia. Como el volumen de madera era tanto, tuvieron que ahuecar, desmontar y volver a montar la rodaja para su transporte. Quizás ello ayudó a que los visitantes del civilizado este norteamericano rechazaran la posibilidad de que algo tan enorme no fuese un engaño. Aunque tenían delante un trozo real del tronco extraído de un solo árbol, esta rueda de madera era tan colosal que les resultaba imposible de aceptar. La secuoya talada, y cuyo sacrificio no sirvió en principio para mucho, necesitó del trabajo incesante de dos hombres durante nueve días para la preparación adecuada de las muestras: talado, corte, ahuecado y porcionamiento. Los visitantes, incrédulos, llamaron a los 5 m del tronco el «Engaño de California». De esas rodajas quedan dos, hermanas separadas por un océano, que se exhiben en el Museo de Historia Natural de Nueva York y en el Museo homónimo de Londres, y la huella en la tierra de la secuoya que dio la vida para ello.

El viajero se ha sentido hipnotizado cada vez que se ha acercado a uno de estos titanes, atrapado por el ambiente fascinante que un bosque de secuoyas crea a su alrededor. Pilares de un tono canela anaranjado se yerguen, solitarios o agrupados, imponentes, a una distancia irregular entre unos y otros, mientras aquí y allá algunos de estos troncos yace en el suelo, majestuosos cadáveres cuya altura ayuda a comprender sus dimensiones, tanto en grosor como en longitud. Una vez, recuerda el viajero, visitó el Templo de Artemisa, en Éfeso, y anduvo cerca de la única columna que del mismo se conserva, visible en kilómetros a la redonda. Estos árboles son aún mayores.

El viajero decide intentar aproximar al lector a la realidad en la que estos seres son a la vez constructores y protagonistas, los mayores organismos vivos individuales que hoy existen en nuestro planeta.

Un ecosistema concreto puede definirse por la especie vegetal dominante. Pero es obvio que dicha especie no es la única presente, sino que comparte con otras, tanto animales como vegetales, dicho ecosistema. Así, el bosque de secuoyas permite y necesita de la existencia de distintos arbustos, árboles, hongos y animales con los que constituye un todo.

Los cuervos son los animales más fáciles de ver. Oportunistas, merodean por los lugares donde los humanos abundamos, a la búsqueda de restos de comida. Sin embargo, no han perdido sus hábitos carroñeros, y suelen acompañar en sus festines a los lobos y otros cazadores para arrebatarles trozos de carne. Se ha comprobado que a menudo guían a los osos a los cadáveres para que este animal corte la piel y poder así acceder a la carne, una vez que el carnívoro se ha saciado. Extraordinariamente inteligentes, se ha descrito un comportamiento insólito entre las aves: a menudo se les puede ver jugando con la nieve simplemente por puro placer, dejándose caer, deslizándose entre algarabías de graznidos, normalmente en pandillas de compinches calaveras y trapisondas.

Una ingente variedad de mariposas brinca entre destellos de luz de un lugar a otro. Como hadas de cristal, es difícil observarlas posadas y en todo su esplendor, con las alas abiertas al sol, centelleantes. Cruzan el camino del viajero a cada momento, moteando el suelo del bosque de colores vívidos, como joyas vivas.

Sin embargo, los protagonistas entre los seres diminutos del bosque son los escarabajos, el orden de insectos con más especies del planeta. Hasta 6000 escarabajos diferentes se han descrito en este bosque, sin que entre ellas parezca haber una competencia aniquilante. Los distintos nichos quedan repartidos, y cada uno atiende a un tipo de madera, dependiendo del árbol o arbusto que la produce, de si está viva o muerta, si hablamos del tronco, de una rama, de si es madera joven o vieja, o deteriorada por los hongos o no… Toda una variedad de buqués a los que la voracidad de estos xilófagos sibaritas da cumplida satisfacción.

Más de 1300 especies vegetales medran en Sequoia y Kings Canyon N. P. Las más llamativas son, obviamente, las flores. Innumerables, cabecean con languidez aristocrática entre arbustos y ramas caídas. Los amarillos de los ranúnculos combinan con el color yema de la amapola californiana, mientras espigas de jacintos, ajos silvestres, lupinos y espuelas de caballero mezclan sus tonos azulados y violáceos. Contrastan con la paleta de rojos exhibidos por las aquileias (que localmente se llaman columbinas), los pinceles indios, o la extraña planta parásita conocida como «snow plant», de un rojo aterciopelado y sanguíneo. Dedaleras, azaleas, violetas, lirios, asteres de todo tipo, miosotis diminutas o girasoles enormes tapizan los claros y, sobre todo, las numerosas praderas cuyos suelos encharcados no permiten el crecimiento de los árboles.

El viajero recuerda su formación de biólogo, y el momento en que pudo admirar en la naturaleza, como especies comunes, algunas que solo puede encontrar en su tierra natal como ejemplares de jardinería. En Estados Unidos, plantas como peonías de todos los tonos de rojo, mahonias, salvias, yucas, cactus y otros endemismos denotan que este ecosistema es americano, y que crece en un clima mediterráneo dando lugar a la vegetación que por estos lares llaman «chaparral».

Los arbustos son más raros de encontrar. El suelo de un bosque de secuoyas maduro deja pasar poca luz solar. Aun así, algunos consiguen abrirse paso y se asoman aquí y allá, en los bordes de sombra que las secuoyas dejan entre unas y otras. Son lugares disputados, y en estos rodales, escasos, de luz directa, se apeñuscan no solo el sotobosque, sino árboles menores, como enebros y otras coníferas. Robles y árboles de madera blanda también pueden encontrarse, pero son relativamente escasos, y prefieren lugares diferentes a donde prosperan las secuoyas, como por ejemplo los terrenos de acceso a Giant Grove, más empinados, más expuestos y secos. Distintas especies de pinos, cedros, abetos y enebros completan el perfil arbóreo.

Sin duda alguna, no obstante, ver un oso se considera el logro más popular entre la mayoría de los visitantes. Estados Unidos posee tres especies de osos, solo presentes a la vez en Alaska: el oso blanco (Ursus maritimus), el carnívoro terrestre más grande del mundo; el oso pardo (Ursus arctos), con dos subespecies memorables: en orden de tamaño, el oso Kodiak y el grizzli; y, por último, el más pequeño de todos, el oso negro, el único presente en California, muy apropiadamente denominado Ursus americanus.

Al contrario de lo que su nombre común indica, el oso negro no suele ser negro, y abundan más los ejemplares con una pelambrera de color marrón oscuro y cobrizo. Es el menos corpulento, tiene la cara alargada, y carece de la típica joroba entre los hombros que delata al grizzli. También se distingue de sus primos más grandes porque no hiberna toda la temporada fría, sino que suele despertarse a menudo, cuando es posible observarlo deambulando por el suelo nevado del bosque. Porque el oso negro es un especialista del bosque, donde se encuentra a gusto, y no le acaban de satisfacer las grandes montañas, que son el territorio del oso pardo americano. Son, como todos sabemos, muy inteligentes, y en poco tiempo aprenden a abrir cualquier tipo de recipiente donde hayamos guardado alimentos, a no ser que estos estén especialmente diseñados. Ya saben, incluso, cómo abrir los coches, y entre los carteles de advertencia más numerosos en los parques están los que nos dicen cómo evitar que los osos, de cualquier tipo, tengan acceso a nuestros víveres. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer a primera vista, dado que un oso que aprende cómo alimentarse con comida humana no lo olvida, vuelve una y otra vez a por ella, incluye estos nuevos lugares de abastecimiento como pertenecientes a sus territorios, y entonces se vuelven agresivos y osados. La única solución para evitar los ataques de estos osos es matarlos. Como tristemente concluyen las cartelas de advertencia, el traslado y reintroducción de los ejemplares «humanizados» simplemente no funcionan.

«Sequoia» es, en realidad —aprende el viajero— el nombre de un jefe cheroqui, «Ssiquoya», conocido también como George Gist (1770-1843). Muy sociable por naturaleza, gustaba de intercambiar parecer y mercancías con los primeros pioneros europeos, en una época en la que eso no estaba mal visto. Algún día hablaremos de la importancia de los «mestizos» en la colonización del «far west», antes de la llegada de una mentalidad puritana que consideró a esta raza híbrida poco más que una aberración pecaminosa.

Sequoia, perplejo ante la existencia de las «hojas parlantes», dedujo la importancia que la escritura podría tener para su propia tribu, y en 1821, y con la ayuda de su hija de seis años, llamada Ayokeh, creó un alfabeto de 85 signos para transcribir, como los europeos, su propia lengua. Ha sido la primera vez que un miembro de una cultura «iletrada» traduce a grafías los sonidos de un lenguaje humano.

En realidad, sobreviven dos tipos de secuoyas; una es la «redwood» costera, o secuoya oceánica (Sequoia sempervirens), más esbelta y grácil, menos pesada, también más alta. Las secuoyas presente en Sequoia y Kings Canyon N. P. pertenecen sin excepción a la especie Sequoiadendron giganteus. Los miles de secuoyas en estos parques tienen de media una edad entre los 2200 y los 2500 años, y cada una pesa aproximadamente de 700 a 1000 toneladas. Su diámetro en la base es de 10 m (con un máximo que supera los 13 m) y una altura de 85 m (máximo de 95 m aprox.). El volumen medio se sitúa en los 800 m3 (máximo rozando el doble, más de 1500 m3).

Con un peso medio de 850 toneladas, la secuoya más pesada casi duplica esta cantidad. El elefante africano (Loxodonta africana) pesa seis toneladas. El ser terrestre más grande conocido, el dinosaurio Dreadnoughtus schrani, tenía 26 m de largo y 59 toneladas. La ballena azul, el animal más grande jamás descrito, apenas alcanza lo 30 m de longitud, y 170 toneladas de peso.

En cuanto a cuánto pueden vivir estos gigantes, la respuesta no está clara. Como todos los árboles, su crecimiento no se interrumpe con la edad, y en el caso de las secuoyas, aunque no siguen creciendo en altura, sí lo hacen en grosor. La secuoya más vieja conocida tiene 3200 años. Sin embargo, como el árbol no se taladra para saber el dato exacto y este se extrapola mediante fórmulas y comparaciones con árboles caídos, esta edad podría ser mucho mayor. Se conocen secuoyas derribadas y ya muertas más viejas, con más de 3500 años, Algunas de estas extrapolaciones han otorgado a algunos de estos árboles hasta 6000 años, pero dicho dato ha sido desestimado.

El árbol más viejo no es una secuoya, sino otra conífera, el «bristlecone pine» (Pinus longaeva), con 4700 años. Domina las montañas que enmarcan el Parque Nacional de la Gran Cuenca (Nevada). Al igual que las secuoyas, constituye una excepción a la regla de las sucesiones botánicas, dado que no es una especie de reemplazo de un bosque maduro (como chopos y abedules dan lugar a encinas y alcornoques cuando un incendio arrasa un terreno y comienza a crecer un bosque nuevo), sino una especie colonizadora. Este, también llamado, pino Matusalén utiliza otra estrategia para vencer al tiempo. Para evitar competencia, crece como especialista donde no lo hace nadie, terrenos altamente calcáreos, dolomíticos, secos y subdesérticos. Allí no hay ni agua ni alimento suficiente para ninguna otra planta, pero nuestro anciano no tiene prisa. Crece a un ritmo tan pausado que su necesidad de minerales y agua es ínfima. Crecer lento para durar más, estrategia que también siguen los grandes reptiles, por cierto.

Las secuoyas crecen en un intervalo muy estrecho de altura, entre los 1500 m (más bajo es demasiado seco) y los 2500 m (más alto, por el contrario, demasiado frío). No obstante, no en todo este cinturón de altitud (conocido como «Sequoia Belt») se desarrollan bien. Se han contabilizado 75 emplazamientos que resultan adecuados para la pervivencia de estos gigantes y en los cuales crecen de manera efectiva. En estos lugares, el suelo es fundamental. Debe estar húmedo, pero no encharcado. El enorme complejo de raíces necesita de un sustrato firme para sujetar en el futuro pesos tan colosales (recordemos, más de 600 toneladas). Como ha ocurrido varias veces en la historia, un aumento del nivel freático de pocos centímetros puede dar al traste con la sujeción del suelo, y 2000 años de edad dan para muchos microcambios climáticos. Por la misma razón, las pendientes excesivas tampoco les sirven.

Justamente, el lugar más extenso entre estos lugares perfectos es el que se conoce como «Bosque de los Gigantes» («Giant Grove»), y reúne todas las características necesarias para disfrutar de un bosque de secuoyas en todo su esplendor.

Los árboles que crecen en las orillas de las praderas que rodean a las pequeñas charcas y lagunas en estos paraísos perfectos para secuoyas suelen ser los primeros en caer, y todas estas idílicas extensiones de hierba esmeralda muestran las carcasas venerables de estos monarcas derribados (fotos comentadas). «Big Trees Trail», un sendero circular que discurre alrededor de una de estas praderas pantanosas cerca del Centro de Interpretación del parque, es un lugar para observar de primera mano este fenómeno. En este sendero, el suelo de granito está a una media de tan solo un metro de profundidad. Apenas se comprende cómo es posible que árboles tan grandes posean sistemas radiculares tan superficiales. Normalmente, las raíces son diez veces más voluminosas que la parte visible de la planta. Si eso es así, ¿cómo se las arreglan estos árboles?

Las secuoyas son árboles polimorfos respecto a la edad, como otros muchos. Esto es, su aspecto varía sensiblemente con la edad. Nacen de piñas del tamaño de un huevo pequeño de gallina, algo mayores que una pelota de pingpong. Cada una de estas piñas puede liberar hasta doscientas semillas de un tamaño diminuto, y tan leves como un copo de avena. Probablemente la parábola del grano de mostaza se habría narrado con secuoyas, de haber nacido el Profeta en esta región del globo.

En condiciones ideales, las semillas germinan y dan lugar a un ramillete de acículas lanceoladas el primer año de vida. Es la primera fase del crecimiento.

Esta secuoya recién nacida da lugar a un bebé de hasta un par de metros de altura, la segunda fase, cuyo aspecto es el de un arbusto de ciprés, con tallo no dominante y hojas escamosas cubriendo totalmente las ramas. Parecen más pequeños enebros que secuoyas. Estos árboles bebés se convierten en secuoyas adolescentes cuando alcanzan una forma cónica típica de árbol de navidad, su tercera etapa. Otra vez bajo ciertas condiciones, los jóvenes árboles cambian de fisonomía, crecen en altura, perdiendo las ramas bajas y enseñando a todo el mundo, orgullosos, sus troncos anaranjados y gruesos, que parecen recubiertos de una pilosidad diminuta, lo cual es una ilusión óptica. Sus copas son alargadas, cilíndricas y redondeadas, pero uniformes. Son los árboles adultos, la cuarta etapa de esta curiosa metamorfosis.

Solo el tiempo y sucesivos incendios pueden provocar otro cambio en las secuoyas. Mediante daños radiculares, la cima del árbol y diferentes ramas de la copa se secan. El árbol no crecerá más en altura, pero sí con nuevos brotes de nuevas ramas y en anchura troncal. Son los árboles «monarcas», el último estadio del crecimiento de las secuoyas gigantes.

Las condiciones para los sucesivos cambios, desde la apertura de las piñas a la solemne muerte por derribo de estos titanes, se deben siempre al mismo factor: el fuego.

Ya hemos mencionado anteriormente que, en seres que pueden alcanzar más de 2000 años de edad, estar protegidos contra el fuego es algo simplemente imprescindible.

Una secuoya monarca resulta inatacable, salvo en los incendios más destructores y calientes, donde no solo arden las copas, sino que estas partes altas se reducen a cenizas. Los árboles mediterráneos típicos están protegidos contra el fuego con una corteza que arde muy difícilmente, y ejemplares de alcornoques, pinos y secuoyas lo atestiguan. La corteza de estos árboles no solo arde muy mal, sino que la presencia de innumerables burbujas de aire en su interior aísla el interior del tronco, la médula, del calor extremo de los incendios. Este aislamiento perfecto del sistema conductor de savia es el que permite a las coníferas sobrevivir también al frío, y por eso son especies dominantes en las regiones preárticas y subalpinas.

Por contraparte, muchos de ellos tienen savias pegajosas y muy volátiles, que arden con facilidad. Están destinadas a que la hoja y las pequeñas ramas se consuman rápido, sin que esta quema aporte un calor prolongado e insoportable al árbol, que propicia su autoinmolación en las llamas.

En el caso concreto de las secuoyas gigantes, la capa externa es muy gruesa, y carece de resina. Simplemente no arde, salvo en contadas ocasiones, que también son aprovechadas en el ciclo vital del árbol. Pero el calor de un incendio, de todas formas, se transmite a la copa, donde están las piñas, esperando su momento.

Cada piña fertilizada a finales del invierno es capaz de aguantar en la rama mucho tiempo, hasta veinte años. Su momento llega exactamente con el incendio. Con las llamas, cada piña de cada pino del mundo detecta el calor a los pies del árbol madre, y pasado el momento de mayor sofoco, se abren. Centenares de piñas en cada rama. Miles de piñas en cada árbol. Decenas de millones de semillas encapsuladas llueven sobre el suelo del bosque prácticamente a la vez. Este hecho no es superfluo, porque las semillas vienen a caer sobre un suelo quirúrgicamente esterilizado por el mejor elemento esterilizador conocido, el fuego.

Estas semillas, diminutas e indefensas, no crecerían si un incendio no hubiera eliminado previamente los hongos y los insectos que las habrían devorado con eficiencia. No crecerían si el suelo no estuviera totalmente limpio, y abonado con una generosa capa de ceniza. No crecerían si la competencia por la luz del sol no hubiera desaparecido. No crecerían si hubieran caído en el suelo seco y expuesto de un pinar. El incendio que las vio nacer elimina, además, la posibilidad de otro incendio en los años venideros, al menos durante la etapa en que las plántulas se vuelven resistentes a los mismos en forma de secuoyas adolescentes. Los incendios en condiciones naturales se producen tan a menudo como en frecuencias de tres a cinco años, ¿cómo no van a estar preparados estos árboles para sobrevivirles?

Tras una oleada de llamas, multitud de diminutas secuoyas se lanzan a suceder a los ejemplares de su especie y de otras que hubieran caído por el incendio. Un segundo fuego temprano no acabará con todas, porque las llamas ya no se dispersarán rápidamente sin combustible, y seleccionará algunas secuoyas entre todas las posibles, eliminando competencia y produciendo retoños más fuertes y sanos. Hermanas con la misma edad, hijas todas probablemente de la secuoya más cercana. Si sobreviven juntas, crecerán juntas y se apoyarán la una en la otra. Por eso es fácil observar parejas, tríos, grupos de secuoyas todas creciendo próximas, todas de la misma edad y tamaño.

Con hojas por todo el tallo en las secuoyas «niñas», y con ramas cuajadas también de hojas verdes en todo el tronco, la superficie fotosintética se amplía, los nutrientes se fabrican de manera eficaz, continua y rápida, y la secuoya alcanza pronto la tercera etapa descrita, la del cono. Su crecimiento es vigoroso, las condiciones se han encargado de ello. También raudo, hay prisa por vivir.

Mientras estos adolescentes ganan altura, otros incendios los pulen, los modelan. Las ramas bajas arden con facilidad y caen. Ramas que de todas maneras ya no son efectivas, porque están a la sombra y no pueden realizar la función fotosintética y alimentar al árbol. El crecimiento en altura se ralentiza, porque solo aquellos que se alzan al sol obtienen suficiente alimento para continuar medrando. Si no es así, si la secuoya está a la sombra de otros ejemplares adultos o monarcas, es capaz de contener su crecimiento, de vegetar a la espera del relevo. Los bosques de secuoyas están repletos de secuoyas centenarias que, paradójicamente, no son más gruesas que un bastón.

Mientras, nuevas quemas se suceden. Algunas son leves, otras son realmente intensas. Las peores son las que tardan en venir, porque debajo de los árboles y por toda la superficie del bosque se han ido acumulando toneladas y toneladas de detritus y madera inflamable. Tras un período dilatado de tiempo frío y húmedo se sucede otro seco y caluroso. El escenario está preparado para un fuego de gran calibre. Estos grandes fuegos se suceden con una media de veinte años, por lo que una secuoya adulta puede haber sobrevivido a más de cien.

Un incendio relativamente fuerte (no devastador) de estas características provoca que las raíces puedan dañarse. Un desprendimiento, un exceso de caminantes también, y entonces la raíz muere, y el conducto que lleva el agua y los minerales a la copa se seca, ya no funciona. Empiezan a aparecer en la parte alta del árbol zonas muertas, no por enfermedad, sino porque ya no les llega aporte de materiales desde el suelo. Usualmente, la rama que suministra agua a la parte más alta también deja de cumplir con su función, y entonces la secuoya madura comienza a convertirse en una monarca. Sin posibilidad de crecer en altura, y con algunas ramas secas aquí y allá, la forma cilíndrica de la copa se convierte en una irregularidad de ramas aún con hojas verdes, que resistirán quizás otros mil años en la cima del árbol.

Estos incendios fuertes, y los devastadores, provocan pequeñas quemaduras en el tronco, escaras, que sucesivos incendios acaban ampliando, generalmente como triángulos negros, visibles. No obstante, la capacidad de los árboles para reparar estas heridas del tronco es asombrosa, y numerosos ejemplares huecos retoñan porque han sido capaces de autorrepararse, si han tenido tiempo suficiente. Estos «terminators» de madera y savia buscan formas alternativas de cicatrizar las heridas, por grandes que sean, y no son raros los ejemplares con troncos prácticamente huecos hasta una altura o en un volumen considerable.

Pero ambos fenómenos, las escaras crecientes y el desequilibrio del peso de la copa por peso muerto, provocan más tarde que pronto el colapso total de la estructura arbórea. El gigante ya tiene el final marcado, y una nevada copiosa, un fuerte vendaval, un cambio en la textura del suelo pueden terminar con el monarca en tierra.

Sin embargo, en el árbol que ha tenido la suerte de crecer en grupo, este final se retrasa. Las secuoyas que han crecido juntas son capaces de sujetarse unas a otras, y árboles de troncos delgados como suspiros resisten apoyados en el colega. Los grupos de árboles actúan como auténticos «amigos», ampliando sensiblemente el tiempo que los monarcas pueden resistir en pie. Tampoco son escasas las secuoyas que se fusionan en la base, creciendo como parejas inextricablemente enlazadas, de por vida, con una plataforma natural que las fortalece ante posibles inclemencias.

El apoyo mutuo no solo ocurre en superficie. Los científicos han descubierto que, antes de competir, las raíces de las secuoyas gigantes también colaboran unas con otras. Por eso los árboles gigantes que crecen en un suelo tan somero no caen con la frecuencia esperable. Sus raíces se traban unas con otras, y antes que competir selectivamente, generan basamento en forma de red sólida y a la vez flexible, una peana viva de centenares de kilómetros de raíces fuertemente trabadas. Estas raíces, por supuesto, están altamente micorrizadas, comportamiento presente en la mayoría de los árboles. Esto significa que han establecido inmemoriales asociaciones simbióticas con distintos tipos de hongos, de los que reciben, entre otras ventajas, una mayor capacidad de captación hídrica, mientras que la secuoya se encarga de alimentar fotosintéticamente a su invisible y subterráneo amigo.

Se ha observado una última adaptación que distingue a un verdadero monarca de una secuoya simplemente adulta. Los árboles mayores muestran una última transformación prodigiosa: su tronco se vuelve cónico, ligeramente más ancho en la base que unos metros más arriba. De esta manera, un tronco de mayor diámetro posee más estabilidad, y es capaz de sostener más peso ante los distintos factores que afectan al equilibrio vital del árbol.

Pero un día, sin señal aparente, el rey cae, víctima de su propia grandeza. Es su peso el que a la postre lo derriba. Con la copa irregular, con heridas cada vez mayores en el tronco, como medallas de superación de viejos incendios, el árbol se debilita lo suficiente y, aún en su esplendor, no es capaz de aguantar el equilibrio. Quizás la última nevada terminó con sus fuerzas, o una sequía prolongada ha dañado más allá de lo recuperable sus raíces. Entonces el coloso cae, rompiendo las conexiones radiculares a pie de tronco. Imaginen el estruendo reverberando en el bosque, traten de recrear en la mente el colapso de uno de estos cíclopes, como a cámara lenta, mientras hace estallar a su alrededor todo lo que encuentra a su paso. El derrumbe como de avalancha de tronco y corteza, de madera doliente, provoca un estruendo horrísono, audible en kilómetros a la redonda:

«El inmenso árbol se estremeció como en agonía y con un sonido apabullante, rugiente y ensordecedor, cayó, partiéndose en un millón de pedazos» (cita de un testigo de la caída de un monarca en 1893).

Tras el último grito agónico, una vez hecho el silencio, puede el viajero observar un curioso fenómeno. La mayoría de las secuoyas caen pendiente arriba, y la razón es fácil de entender. Normalmente, el aire caliente de los incendios, y las propias llamas, suben por convección, luego el ataque inicial siempre se provoca de abajo arriba en la pendiente. El árbol tendrá las ramas secas en este lado, más peso en el lado contrario, y su tronco empezará a dañarse por la parte que mira hacia abajo. La herida suele mirar siempre al valle, y el árbol, como si tuviera vocación de mares lejanos, cae con su base apuntando hacia esa dirección.

El alto contenido en taninos del tronco lo vuelve prácticamente indestructible. Los compuestos bioquímicos que una vez la protegieron en vida hacen que, aun muerta, el tronco de una secuoya siga siendo intocable tanto para los insectos como para la podredumbre fúngica.

En cualquier caso, la pérdida del monarca no ha sido en vano. El rey ha muerto, ¡viva el rey! El hueco dejado en el techo de esta selva templada apresura a la progenie del propio destronado a llenar el hueco, y es posible que los delfines reales, los príncipes pacientes que han estado esperando por siglos a la sombra de sus padres, tengan ahora la oportunidad que su supervivencia les hace merecer. Como todas estas secuoyas tienen la misma edad y aproximadamente el mismo desarrollo, esta es la razón por la que asociaciones de ellas están destinadas a compartir vida durante milenios. Algún karma vegetal e incomprensible les lleva a compartir su nacimiento, crecimiento y, probablemente, muerte. Ese mismo karma puede hacer que, cuando una de ellas se encuentre mortalmente herida, aún podrá mantenerse algunos años más gracias al apoyo de sus hermanas. No hay constancia de este «comportamiento» entre otro tipo de plantas, si tal palabra, en sentido estricto, pudiera ser aplicada a un vegetal.

Cuando el ser humano se propone intervenir en la naturaleza, conservando, recuperando o gestionando, suele equivocarse de manera espectacular al principio. Luego, tras sucesivas veces, alcanza el grado suficiente de comprensión de las relaciones que mantienen a un ecosistema sano, y sus errores ya no son tan garrafales ni petulantes. La ignorancia es muy atrevida, y los ejemplos de una intervención bien intencionada, pero desastrosa, son más numerosos de lo que cabría esperar, porque una y otra vez se repite el mismo error: actuar sin un conocimiento profundo y adecuado. Sequoya & Kings Canyon N. P. no escapa a estos errores de intromisión, como no escaparon en su día Yellowstone, Sierra de Cazorla o la Gran Barrera de Coral.

El fuego es considerado popularmente como el enemigo a combatir en el bosque. Desde finales del s. XIX, las empinadas laderas de acceso a Kings Canyon desde el Valle de San Joaquín habían caído en manos de gestoras que se ocupaban de su cuidado. En un exceso temerario de buenismo, estos responsables se apresuraban con diligencia a apagar cualquier conato de incendio forestal que se desataba en el bosque. Los incendios menores desaparecieron. El control prácticamente absoluto de los pequeños fuegos que, muy al contrario de lo que se pensaba, facilitan el reemplazo generacional, presentaba un riesgo añadido subyacente: el acúmulo constante de detritus combustibles.

Durante años no hubo ninguna llama que limpiara el suelo y, cada año, toneladas de desechos naturales se iban amontonando en este. Los arbustos crecieron sin control hasta alcanzar una masa desequilibrada, que evitaba el crecimiento de hierbas y arbustos menores, imprescindibles para la población de herbívoros del parque. Ramas, hojas, piñas, troncos y más detritus se agolpaban por millones de kilos bajo las copas colmadas de los árboles, preparando el desastre que finalmente llegó en 1955.

El año 1955, que había resultado especialmente seco, terminó con un septiembre ventoso. La vegetación mediterránea, rica en sustancias inflamables como los aceites y resinas, la proliferación de arbustos pirófilos, que propagan de manera natural el fuego, y el perfil de las poblaciones vegetales presentes y pasadas habían ido gestando el momento propicio de la desgracia. Una tarde, una hoguera «controlada» desencadenó el apocalipsis. Una chispa saltó hambrienta a este maremágnum de combustible, y el fuego se extendió con tal rapidez que no pudo ser controlado en sus inicios. Era algo inevitable, y como inevitable, tarde o temprano acabaría ocurriendo.

Los resultados escaparon totalmente del control previsto, y alcanzaron daños que nadie había podido prever. El incendio McGee, que tal es como se le conoce, pronto se cebó con tanta madera de mala calidad, y las llamas se expandieron con rapidez pendiente arriba, buscando con voracidad más y más, alimentadas por las corrientes convectivas. Todo se puso a arder, y se mantuvo ardiendo más de lo esperado, contagiando con este fuego persistente a la parte alta de cada ejemplar, alimentado por la leña acumulada a cada pie de cada árbol. Las copas ardieron, se calcinaron, se cocieron durante tanto tiempo como duraron las llamas a sus pies. Los sistemas de contención del calor fallaron, y ya no importó ni la ausencia de resina ni las cámaras de aire, y los troncos se quemaron hasta su mismo centro. Todo desapareció, el árbol maduro y sus piñas, las semillas del suelo y por supuesto, los árboles jóvenes. Todo arbusto y toda hierba se tornó ceniza. Todo rastro de vegetal, fuera semilla, brote o individuo, quedó borrado. Todo fue destruido por un episodio de «fuego extremo» inconcebible en un monte bien gestionado. No quedó nada, salvo apenas un puñado de troncos tiznados, como negros signos de exclamación contra el cielo, y contra la estupidez humana.

Hoy, setenta años después del desastre, toda una parte de la sierra sigue alterada, y la recuperación es lenta y tediosa. El hombre y su inconsciencia evitó la renovación natural, y ahora solo puede ayudar en una regeneración que jamás volverá a producir el bosque primigenio, porque las condiciones son otras.

El viajero deambula con actitud reverente entre troncos que superan su entendimiento. Le pareciera que está en una catedral gótica hecha de madera viva, participando en alguna procesión mistérica. El tiempo parece congelado, quizás en un contagio irrefrenable del congelado tiempo que estos troncos atesoran. Más que una exploración del lugar, el viajero tiene la sensación de estar participando en algún tipo de rito, de ceremonia íntima, que gotea en su interior, a la vez saciándole y despertándole una extraña sed.

Poco a poco sale de este trance, y la información que el Servicio de Parques coloca estratégicamente en cartelas y pósteres le ayudan a ello. Así se va enterando de detalles, de curiosos datos que le ayudan a integrar todo lo que discierne en una percepción más completa de esta realidad multidimensional, donde lo que pasa en la copa es reflejo de lo que acontece en el suelo, donde seres de conciencia mecánica sobreviven en un complejo social basado en la ayuda mutua, donde cada paso está previsto, porque han sido testados a lo largo de milenios. Un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se dan la mano bajo doseles de sombra verde, de rayos de sol que alumbran el suelo, mariposas de luz que destellan en la hierba, saltan entre las flores, danzan sobre los aterciopelados troncos de jaspe.

El viajero decide que ya es hora de visitar los ejemplares más famosos de secuoyas, considerados los gigantes entre los gigantes. Abundan los árboles, solos o en grupos, bautizados con nombres conmemorativos, que los individualizan para mostrar al viajero las peculiaridades de las secuoyas gigantes. Quizás el más curioso de ellos sea el «Monarca Caído», un tronco de secuoya derribado hace siglos, nadie sabe cuándo, y cuyo interior hueco ha permitido su uso durante todo ese tiempo. El Monarca Caído muestra en su interior restos de poblamiento indígena, por lo que el vaciamiento de su tronco hubo de producirse durante algún o algunos incendios, en un momento realmente ancestral. Este tubo de madera hueco muestra los restos del fuego que lo talló, paciente, y el espacio que alberga es tan grande que en su momento albergó un hotel con un casino. Fue elegido por una brigada de quince trabajadores para dormir, junto con cada una de sus camas, cuando se comenzaron los trabajos de acondicionamiento de Kings Canyon, lugar donde se encuentra. La tropa de caballería lo dedicó a establo de sus monturas. Aun así y a pesar de todo este trasiego, una fotografía que se muestra con orgullo local en uno de los extremos, tomada a finales del s. XIX, muestra que esta caverna de madera apenas ha cambiado en los últimos 150 años.

Los árboles que alcanzan los récords tienen nombre de militares estadounidenses: General Sherman y General Grant. El segundo es el más ancho entre las secuoyas; el General Sherman, el más voluminoso y pesado.

El General Sherman es el árbol más grande, en sentido estricto, conocido, y por ello probablemente el mayor ser vivo en nuestra Tierra. No es el más anciano (que ya hemos mencionado que es un pino matusalén), ni el más alto (récord que corresponde a una prima secuoya oceánica, Hyperión), ni el más ancho (el árbol de Tule, con casi 15 m de diámetro ostenta el récord; a su sombra caben quinientas personas). Pero ningún otro ser vivo tiene el volumen de madera, de cuerpo, de este coloso.

Como una buena representación de las secuoyas monarca, su copa está muerta, y algunas de sus ramas también. Incluso algunas de estas ramas han caído ya, y su tronco inmemorial muestra heridas de incendios a los que ha sobrevivido. Sus 2200 o 2700 años de edad dan para muchos incendios. Por estar vivo, el General Sherman sigue creciendo cada año más y más en grosor a lo largo de todo el tronco, desde la base hasta la última rama. La cantidad de madera biosintetizada anualmente por el General Sherman es tan grande que podría equivaler en su conjunto a la de otro árbol de buen tamaño, aproximadamente un castaño de 2 m de diámetro en tronco.

Sus dimensiones no son humanas, no se pueden apreciar, no hay nada con lo que compararlo. Su cima, a casi 85 m., supone casi cuatro veces la longitud de una ballena azul, el animal más grande que nunca haya existido. Es tan alto que la tea de la Estatua de la Libertad aún no la sobrepasaría. A la mitad de su tronco se podría albergar la lanzadera espacial, y un diplodocus a sus pies parecería una ardilla, si lo viéramos a suficiente distancia. En los 90, su circunferencia en la base era de más de 30 m. Otra foto antigua, fechada en la primera década del pasado siglo, muestra una compañía de caballería de nueve caballos en fondo a sus pies.

Su segunda rama mayor se cayó, seca, en 2006 (la más grande aún permanece unida al tronco). Nadie fue testigo y no hubo daños personales, solo el destrozo de la valla que lo perimetra y del enlosado que protege sus raíces de los viajeros. Esa rama tiene más de 1,5 m de diámetro. Mirar desde la base a este titán es equivalente a un ratón doméstico mirando desde sus pies a un ser humano de 1,80 m de altura.

El árbol tiene casi 11 m en su base de forma cónica: un autobús aparcado en su base no lo rebasaría. Si se llenara todo su volumen de agua, este contenido podría abastecer un baño diario durante 9844 días, es decir, durante 27 años.

El General Grant, otra Sequoiadendron giganteum, es más ancho, superando ya los 12 m, ostentando el récord de secuoya más ancha, y también la más alta de las de su especie. El Grant es ligeramente más alto que el Sherman, y fue bautizado con este nombre en 1867 en honor al famoso Ulysses S. Grant, general de la Unión y después presidente. Es un árbol joven, que no ha alcanzado su plenitud como monarca, porque solo tiene entre 1700 y 2000 años. Muchas de sus parientes cercanas tienen 3500 años.

El General Grant necesita veinte personas con las manos entrelazadas para rodear su circunferencia de más de 33 m y 12 de diámetro. O toda una clase de Primaria, si lo prefieren. En su interior cabrían 160.000 pelotas de baloncesto, o 40.000.000 de pelotas de pingpong. Pesa unas 1325 toneladas. Su primera rama, de metro y medio de ancho, le crece a 40 m de altura, es decir, como en la azotea de un edificio de diez plantas.

Todos estos detalles, que el viajero lee ávido en los carteles a los pies de estos ejemplares, satisfacen su curiosidad, y le ayudan a vivenciar mejor la grandeza de los árboles que contempla. A veces, piensa, conviene ubicar la posición de uno mismo respecto de otros seres, vivos o no, en nuestro planeta. Nuestra grandeza siempre es relativa. El viajero considera que la naturaleza no fue creada para el uso del ser humano, ni mucho menos, aunque eso no le impida disfrutarla, sentirla, apoyarse en ella para sus vivencias más íntimas.

Un último dato le apunta el hecho de que las secuoyas gigantes están cobrando la importancia que se merecen, y su lugar está siendo reivindicado. La silueta de las secuoyas gigantes figura en el escudo en forma de flecha de sílex del National Forest Service, que identifica a sus rangers, y la humilde piña de estos magníficos árboles la portan con orgullo tanto en el cinturón como en el sombrero.

Una sorpresa espera al viajero, guardada en el fondo de cada una de las lagunas, apenas charcas, que tachonan Sequoia & Kings Canyon National Park: el polen. Estas láminas de agua retienen y conservan muy bien el polen de las plantas de alrededor, polen que no se suele esparcir en abundancia más allá de los 20 km. Su análisis, terreno de la palinología —una rama de la botánica—, ofrece una información muy valiosa de las comunidades vegetales que se suceden a lo largo del tiempo en una zona determinada, dando una idea muy precisa de los hábitats y de los climas que se han venido sucediendo a lo largo de las eras.

Siendo así, los estudios han revelado que hace 12.000 años, durante la última Edad del Hielo, un frente glaciar de 150 m de altura ocupaba la mayoría de estos terrenos, y plantas alpinas semejantes a las que crecen hoy por encima de los 1500 m poblaban el poco suelo disponible. Una segunda fase post-glaciar, más seca pero más fría, redujo esa flora a una vegetación de artemisias («sagebrush») y pinos, hace entre 12.000 y 4000 años. A esta fase sucedió otra, que empezó hace 4000 años, donde se instaló el clima mediterráneo templado, con suficiente aporte de agua y nieve, y sin temperaturas extremas en invierno, lo cual permitó el desarrollo de las secuoyas. Eso significa que este bosque es en la práctica tan antiguo como el último cambio climático. Sus árboles más viejos nacieron poco después de que se posibilitara su existencia, luego en realidad esto es un bosque «joven».

Hace entre 2000 y 3000 años, estos gigantes eran retoños de centímetros de altura, o no habían nacido aún. Bebés destinados a sobrevivir a incendios, a microcambios de clima, a terremotos, a fortalecerse con estas situaciones y crecer en compañía, en ayuda mutua, mientras preparaban las generaciones que hoy esperan el reemplazo a la sombra de sus progenitores. El ser humano apenas había caminado por estas tierras, y solo hoy podemos hablar de sus maravillas en su plenitud. Se han necesitado más de 2000 años para que nuestra generación disfrute de este milagro asombroso.

El viajero se pregunta: dentro de otros 2000 años, ¿otra generación se asombrará también de estos árboles, medirán sus alturas, sus troncos, compararán su edad? O peor, ¿mencionarán en vetustos tratados de botánica que alguna vez hubo gigantes de madera que maravillaron al ser humano de nuestros siglos, pero que ya se extinguieron?

El cambio climático es un hecho innegable, aunque algunos discutan aún su origen y causa. Forma parte de un cambio global que está afectando a todos y cada uno de los seres vivos del planeta, y ya se han encontrado plásticos en las fosas abisales y contaminantes en los líquenes más aislados de los polos. El ozono emitido en la bahía de San Francisco llega aquí, y merma la tasa de fertilidad de los piñones de secuoyas, el incremento de temperatura reseca el ambiente y la merma de precipitaciones no aporta el agua necesaria para alimentar estos árboles, y cambia la textura del suelo que los sostiene.

Dentro de 2000 años, ¿habrá alguien que componga canciones sobre estos dioses de madera, mientras pasea a su sombra?, ¿o se habrán tornado solo un borroso recuerdo imposible de resucitar?

En nuestro presente está su futuro.

[1] Joaquín Sabina, Peces de ciudad.