Desde diciembre de 2019, cuando escuchamos las palabras epidemia o pandemia, las asociamos inevitablemente a la última de estas plagas que hemos padecido a nivel mundial: la COVID, la cual aún ahora (diciembre de 2022) está dando los que pensamos que son sus últimos coletazos; aunque es difícil afirmarlo con rotundidad.

Desgraciadamente, la infección por el retrovirus SARS-CoV-2 no va a ser la última, ni tampoco es la primera pandemia que afectará o ha afectado a la humanidad.

Los seres humanos ya hemos sufrido los desastrosos efectos de numerosas enfermedades infecciosas a lo largo y a lo ancho de nuestra historia conocida; entre ellas, por nombrar solo a algunas, se encuentran el cólera, el tifus, la viruela, la disentería, el SIDA y la peste. Pues bien, es de esta última de la que quiero ocuparme a continuación, exponiendo las terribles consecuencias que su presencia provocó en las distintas civilizaciones humanas a las que afectó desde los tiempos históricos en los que su presencia está documentada.

Si a cualquier persona con un mínimo de cultura en este primer cuarto del siglo XXI le nombramos la palabra peste, posiblemente la asociará, de un modo confuso y poco preciso, con una especie de plaga que azotó a la humanidad, sobre todo durante la Edad Media, provocando una gran mortandad; incluso es posible que relacione su propagación con las ratas, pero la inmensa mayoría pensará que es algo que pertenece al pasado, habiendo dejado de ser un peligro para la actual humanidad.

Sin dejar de ser lo anterior verdad, también lo es que se trata de un concepto de la peste que, por ser demasiado simple y general, es incapaz de darnos una visión más aproximada de lo que ha supuesto esta enfermedad en la historia de la humanidad. Precisamente eso, dar una visión de conjunto clara y sencilla, es lo que nos proponemos intentar a partir de ahora. Para ello vamos a dividir la exposición en tres apartados. El primero tratará de la peste en la Antigüedad; el segundo, de la enfermedad a partir de la Edad Media; y el tercero y último, del conocimiento, ya científico, que tenemos de ella en la actualidad.

Antes de seguir, hay que dejar constancia de dos hechos de considerable importancia. El primero es que la peste constituye la enfermedad que más daño ha causado a la humanidad a lo largo de su historia conocida. Concretamente, se calcula —eso sí, con todas las reservas que estos cálculos conllevan—, que ha acabado con la vida de, al menos, doscientos millones de seres humanos en los últimos 1500 años. Ya solo este dato nos informa de que nos encontramos ante un enemigo al que no debemos desdeñar.

El otro hecho a resaltar es que, aunque se trata de una enfermedad a la que hemos dominado, no es un peligro al que hayamos vencido totalmente. Tanto es así que la OMS (Organización Mundial de la Salud) comunica que se producen hasta 3000 casos anuales de peste en diferentes zonas del mundo. Basta con que se descuiden las más elementales normas de higiene para que de nuevo las ratas y sus parásitos, las pulgas, vuelvan a amenazarnos con extender la terrible enfermedad. Es más, hay que decir que el bacilo de la peste es uno de los gérmenes cuyo uso se contempla en caso de guerra bacteriológica, facilitando su contagio a través de aerosoles.

La peste en la Antigüedad

Con la palabra peste o con otras similares, tales como plaga o pestilencia, se ha denominado, al menos hasta el siglo VI d. C., a una serie de enfermedades de tipo epidémico que han asolado de un modo periódico a diferentes zonas geográficas de nuestro planeta. No siempre se ha tratado de la peste bubónica o neumónica, pues también se cree que estaban producidas por otros gérmenes patológicos para el ser humano, tales como los que provocan el cólera, la viruela, la disentería o el tifus exantemático. Incluso, en algunos casos, podría tratarse de la mezcla de varios de ellos. Lo cierto es que las descripciones que nos han llegado de ellas no siempre nos permiten averiguar la enfermedad concreta que provocaba la epidemia.

En el Corpus Hippocraticum se hace referencia a una fiebre llamada «Loimós». Galeno comentará las características de la constitución pestilencial («LoimósKatástasis») y, a través de él, el término griego traducido al latín como «Pestis» (que significa ‘ruina, destrucción, azote, epidemia’”) entrará de lleno en la cultura occidental. Ese mismo concepto, y con la misma inespecificidad, aparecerá en el Canon de Avicena con el nombre de «Wabá».

Ya en el Antiguo Testamento se hace referencia a una epidemia sufrida por los filisteos en la que se describen supuestos bubones y en la que se hace referencia a los roedores en su génesis. Parece ser que, en este caso, se podría tratar de una afección hemorroidal producida por la disentería.

Tucídides, en su Historia de las guerras del Peloponeso, describe ampliamente una epidemia ocurrida en el año 430 a. C. a la que denomina la «peste de Atenas», pero hoy se considera casi unánimemente que era un brote de tifus exantemático. También la llamada «peste de Antonino o de Galeno», ocurrida entre 165 y 168 d. C., se considera que pudo tratarse de tifus exantemático.

Rufo de Éfeso, médico de la época de Trajano, nos habla de una epidemia sucedida en Libia, Egipto y Siria, en la que se produce, junto a fiebre intensa y gran postración, la aparición de bubones. Esta podría ser la primera descripción conocida de peste bubónica.

Procopio, en su Historia de las guerras persas, describe lo que hoy se acepta inequívocamente que se trata de una verdadera epidemia de peste bubónica. Al parecer, se originó en Egipto, en el año 541 d. C. y, transportada en los barcos, se extendió por gran número de puertos del Mediterráneo oriental durante tres años. Concretamente, en Constantinopla mataba a unas mil personas diarias, acabando así con la vida de 300.000 seres humanos, un tercio de la población de la ciudad. Se la llamó «gran peste de Justiniano», y fue tal la mortandad que provocó en el Imperio bizantino que se considera que fue la principal causa de su posterior decadencia.

Fue este el primero de los brotes epidémicos que alteraron fuertemente la vida de los países ribereños del Mediterráneo en los dos siglos siguientes. Durante este tiempo se produjeron, al menos, veinte oleadas de la enfermedad, y algunos autores consideran que redujo la población de los países afectados al 50%. No todos los autores están de acuerdo en que se tratara solo de brotes de peste bubónica, sino que, además, podrían incluirse brotes de influenza, viruela, cólera, disentería y difteria.

La última de las oleadas de la peste de Justiniano ocurrió en el año 767. A partir de entonces y durante unos cinco siglos, el mundo, al menos en Occidente, se vio libre de este terrible azote.

Por supuesto que los hombres de aquella época en general y los médicos en particular se preguntaron sobre las causas de las sucesivas epidemias. Dieron diferentes respuestas, pero ninguna de ellas sirvió para hallar un tratamiento capaz de acabar con la enfermedad.

Hipócrates, o más bien la tradición hipocrática, en uno de los libros del Corpus Hippocraticum, concretamente en Sobre las ventosidades, afirma que la causa de la pestilencia era el aire. La teoría de los cuatro humores nos dice que los cuatro elementos que componen el universo, el fuego, el aire, el agua y la tierra, se correlacionan con los cuatro humores que bañan nuestro cuerpo. Son estos la sangre, la flema o pituita, la bilis o cólera y la atrabilis o melancolía. La salud se entendía como la mezcla proporcionada de estos cuatro humores. Si están en desequilibrio, aparece la enfermedad. Pues bien, el predominio del elemento aire en el humor sangre provoca la alteración de este último y la aparición de la peste.

Galeno, en el libro primero del tratado De febrium differentiis, advierte que la causa principal de que se instaure una constitución pestilencial es el aire inspirado. Este se corrompería por la abundancia de cadáveres no incinerados o por los vapores que desprenden los lagos y estanques en invierno. La inhalación del aire corrupto tiene como consecuencia la putrefacción de la sangre, motivo por el que el único remedio para atajar la enfermedad consiste en la rápida evacuación de esta mediante la sangría.

Avicena es de la misma opinión que Galeno, pero al uso de la sangría como tratamiento añade una abundante serie de productos vegetales, tales como el agua de rosas, las tabletas de alcanfor, el sándalo, el incienso, el almizcle, etc., que, por sus propiedades odoríficas, consiguen «secar el aire y perfumarlo para evitar su putrefacción».

Los cronistas de los siglos VI al VIII d. C., sobre todo los eclesiásticos (Gregorio de Tours, Juan de Biclara, el patriarca Nicéforo), hicieron hincapié principalmente en el aspecto punitivo de la peste, ya que interpretaron su aparición como un castigo por los pecados y descarríos de los hombres.

La peste a partir de la Edad Media

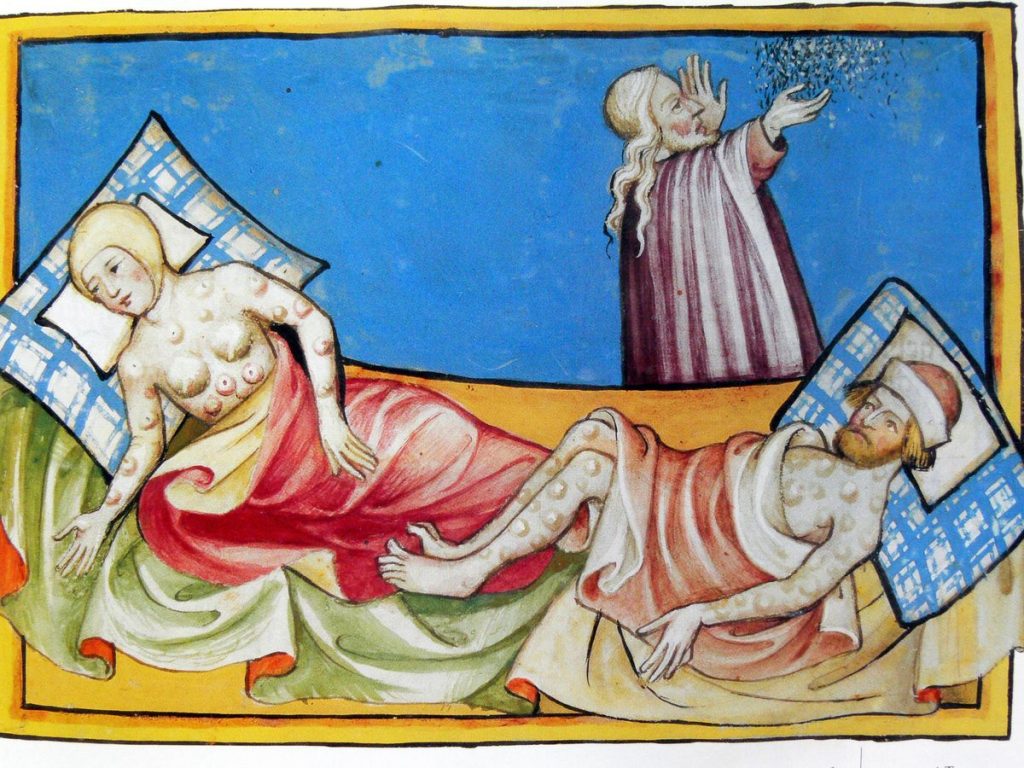

En el siglo XIV, se inicia en China una verdadera pandemia (propagación de una enfermedad infecciosa a casi todos los habitantes de una región e, incluso, a toda la humanidad) de peste bubónica, que asoló Europa entre 1347 y 1352, y los países árabes y Oriente hasta 1354. Constituye la oleada de peste mejor conocida y estudiada de todas las que ha sufrido la humanidad. Se la conoce con muchos nombres, pero los más usados son los de peste negra y muerte negra, apelativo que se debe a las manchas pardas y negras que aparecen en la piel de los enfermos a consecuencia de las hemorragias subcutáneas. No obstante, hay que dejar claro que no fue este el único brote de peste que sufrieron los humanos; bien al contrario, esta fue solo la primera de las muchas oleadas de la enfermedad, que se presentaron fundamentalmente en Europa, siendo la última la que afectó a Marsella y la Provenza entre 1720 y 1722.

Propagación de la enfermedad

En el sureste de China, en el Yunnan, existía, y aún existe, un foco endémico de peste, concretamente no entre la rata negra, sino entre los roedores salvajes, como la marmota, y en las pulgas que los parasitan. Debido a la costumbre de los mongoles de vestirse con las pieles de estos animales, la enfermedad fue extendida a otras regiones asiáticas. En 1331 se produjo una epidemia de peste en China, sometida entonces a la dominación mongola. Fueron estos los responsables de su posterior propagación.

En 1338 ya se detecta la enfermedad en la meseta central asiática, concretamente en el lago de Issik Kul, cerca de Alma Ata. Este enclave se encontraba situado en la ruta de la seda, y fueron las caravanas que la seguían las que transportaron la enfermedad al resto del mundo conocido entonces. Se sabe que siguió por el norte del mar Caspio, a través de ciudades como Sarai o Tana hasta arribar al mar Negro, encontrándose en Crimea en 1346, donde murieron 85.000 personas en poco tiempo. En esa zona se hallaba la factoría genovesa de Caffa, la cual fue sitiada por el ejército mongol, que estaba infectado y diezmado por la peste. Los sitiadores, en lo que se considera como el inicio del uso de la peste como arma biológica, arrojaron con catapultas cadáveres de apestados al interior de las murallas de la ciudad antes de abandonar su asedio. Los genoveses, al retornar por barco a Italia, llevaron consigo la enfermedad, transportada, además de por los enfermos, por la rata negra que se ocultaba en las bodegas de sus navíos. Para algunos, la enfermedad se declaró primero en Constantinopla en 1347; para otros, en cambio, el primer brote se produjo en la ciudad de Mesina en septiembre del mismo año. Lo cierto es que a partir de entonces y hasta 1352 la peste se extendió por toda Europa y por los países mediterráneos.

Los primeros puertos del Mediterráneo que se infectaron fueron, además de Mesina, Génova, Venecia y los de Sicilia. Pisa fue el principal punto de penetración de la peste en el interior de Italia. De allí llegó a Roma y a toda la Toscana, región que quedó casi despoblada. Entre Florencia, cuya epidemia fue descrita por Bocaccio en el preámbulo del Decamerón, y Siena hubo más de 150.000 muertos. A partir de estos focos, la rata negra, infectada por el bacilo de la peste, se multiplicó velozmente y se extendió por toda Europa. Solo en Inglaterra 2000 villas y ciudades quedaron despoblados. En Francia, la peste, unida a la guerra de los Cien Años, causó estragos terribles; solo en Marsella, en 1348, mató a 56.000 personas. El médico del papa, Guy de Cahulliac, hace una descripción del paso de la peste por Avignón (1348) y comenta: «El padre no visitaba al hijo ni el hijo al padre, la caridad estaba muerta y la esperanza destruida. Los médicos no osaban visitar a los enfermos por miedo a quedar infectados». En la península ibérica la enfermedad penetró por Mallorca, y de allí se extendió al resto del reino catalanoaragonés, pasando más tarde al reino de Castilla y, por último, a Portugal. Se sabe que en Aragón murió el 40% de la población, y en el resto de la península, casi un 25%. La última región europea en afectarse fue Rusia, en 1351, pero no se tienen datos sobre la mortandad que provocó, aunque se sabe que fue terrible.

Hecker calcula que en toda Europa, durante los años que duró la epidemia, hubo 25.000.000 de víctimas, lo que supone alrededor de una cuarta parte de la población.

Fuera de Europa, en 1346 la peste se encuentra en Tabriz, al sur del mar Caspio. En 1347 aparece en Trebisonda, a las orillas del mar Negro, y en Alejandría. En 1348 estaban afectadas todas las ciudades del norte de África. En El Cairo morían entre 10.000 y 15.000 personas diariamente, y en Alepo unas 500. En Gaza murieron 22.000 personas en seis semanas. En China murieron 13.000.000 de seres humanos, y en la India, que también fue afectada, murieron millones de personas, quedando muchas de sus regiones prácticamente despobladas.

Como ya se ha dicho, el brote epidémico que ocurrió entre 1347 y 1354 no fue, desgraciadamente, el único que sufrió la humanidad en aquellos siglos. A partir de entonces y de un modo periódico, fueron surgiendo nuevos brotes que, en lo que se refiere a Europa, acabaron en la segunda década del siglo XVIII. De hecho, durante estos cuatro siglos no puede hablarse de una manera general de remisiones de la peste. Sin pretender ser exhaustivos, daremos las fechas de algunos de los brotes más importantes. En 1382 surge un nuevo brote desde Egipto; en 1438 otro pasa desde la India a Constantinopla y Venecia. Entre 1528 y 1553 la peste aparece endémicamente todos los años en Alemania. En España, la infección que se declaró entre 1596 y 1602 contribuyó, junto a otros factores, a la decadencia del reino en el siglo XVII. Entre 1611 y 1615 el brote epidémico surgido en Afganistán pasa a la India, Persia, Constantinopla y, por fin, a Europa. En Inglaterra, la epidemia que sufrió Londres en 1665 produjo 68.596 muertes sobre una población de 460.000 personas. Por fin, la epidemia que asola Marsella y su región entre 1720 y 1722 fue el último gran embate de la peste, que a partir de esta fecha puede considerarse extinguida del continente europeo.

Pero que desapareciera de Europa no significa que también lo hiciera del resto del mundo. De hecho, la peste ha seguido siendo una temible compañera de la humanidad en su devenir histórico hasta nuestros días. A modo de ejemplo, podemos decir que en 1855 tuvo lugar una nueva pandemia de peste que se inició en China y posteriormente se diseminó —por las ratas que iban en los barcos— hacia California, Sudamérica, África y el resto de Asia. Ya en el siglo XX, entre 1910 y 1911, hubo un nuevo brote que comenzó en Manchuria y se extendió sobre todo el resto de China y a Rusia, calculándose que mató a 100.000 personas. En EE.UU. la última epidemia ocurrió en Los Ángeles en 1924-25. En las décadas de 1960 y 1970 la peste se localizó principalmente en Vietnam. En la actualidad, la peste es endémica (casos aislados en un área limitada) en el oeste de los Estados Unidos, algunas zonas de Sudamérica (Perú, Bolivia y Brasil), en el sur de Asia y en el África Central.

La respuesta de los médicos y de la sociedad

Durante muchos siglos, prácticamente hasta el siglo XIX, los médicos siguieron enfocando la peste tal como ya lo hicieron antes Hipócrates, Galeno y Avicena. Así, la causa de la peste es el llamado «miasma», una sustancia patógena que se origina por procesos de putrefacción en el aire y en el agua y que, a modo de vapor venenoso, sería inspirado por la persona infectándola.

Otros médicos, adoptando un punto de vista astrológico, sostenían que la aparición de la enfermedad se explica por la influencia de los cuerpos celestes sobre la vida terrestre, en especial sobre la atmósfera, el clima y la vegetación. Así, algunos apuntaban que la conjunción de Saturno, Júpiter y Marte en el grado 14 de Piscis en 1345 habría sido determinante para explicar la corrupción del aire que causaba la enfermedad.

Para los cristianos, la peste es un castigo que Dios envía a los hombres por los pecados cometidos. Por ello piden la clemencia divina haciendo penitencia y donaciones a iglesias y conventos. Se implora ayuda a los santos protectores de la peste, como san Sebastián y san Roque. Algunos cristianos exageran hasta el paroxismo la penitencia que se imponen, surgiendo así el movimiento de los «flagelantes», que marchaban en procesión por los caminos del centro de Europa, desnudos y entonando lamentos, flagelándose unos a otros.

Pero también en este caso surgió la necesidad de un chivo expiatorio. Este papel fue endosado, sobre todo, a los judíos en la Edad Media. Se les culpó, por parte de los más fanáticos —los flagelantes entre ellos—, de haber envenenado las fuentes y, de este modo, provocar la enfermedad. Consecuencia de ello fueron los asesinatos en masa a los que fueron sometidos. Solo en Alemania, el pueblo fanatizado mató a golpes y quemó a decenas de miles de judíos.

Conforme van pasando los siglos, van surgiendo teorías más cercanas a la verdad para explicar la enfermedad. Así aparecen los médicos «contagistas», que defienden que la enfermedad la causan agentes patógenos específicos que atacan al ser humano. El jesuita Athanasius Kircher (1602-1680) dice descubrirlos en 1659, observándolos como «vermículos» (gusanos microscópicos) en su microscopio.

También durante este dilatado tiempo los médicos se dan cuenta de que una de las principales causas del desarrollo de la enfermedad es la falta de higiene. De las ciudades de aquella época se puede decir de todo menos que estaban limpias y que las casas que las componían eran espaciosas y aireadas, estando apelotonadas en callejuelas estrechas y sinuosas. Las malas condiciones higiénicas favorecían la proliferación de las ratas, tanto de la negra como de la gris, y ya sabemos que fueron estas, al caer enfermas y contagiar su enfermedad a sus pulgas, las que inocularon la enfermedad a los humanos al ser picados por estas últimas. Por todo ello, la mejora de las condiciones higiénicas en las que se desenvolvían los habitantes de las ciudades fue una de las principales causas de la desaparición de la peste en Europa, siendo precisamente lo contrario lo que explica su mayor persistencia en otros lugares del planeta.

Pues bien, aparte de las medidas higiénicas ¿qué otras medidas tomaron los hombres para luchar contra la enfermedad?

Cuando llegaba la peste a un determinado lugar, lo primero que provocaba en los hombres que lo habitaban era un miedo insuperable, que pasaba a convertirse en verdadero pánico. Este, a su vez, provocaba huidas en masa de la población que podía hacerlo. Al huir, evidentemente, si no estabas infectado te salvabas de la peste, pero si lo estabas, o bien lo estaban tus propios parásitos, tales como la pulga humana, o las ratas que, inevitablemente, acompañaban a los huidos, lo que se conseguía era extender la infección a las ciudades y pueblos que estaban libre de ella. Para evitar este modo de propagación de la enfermedad se crearon, ya desde los primeros tiempos, los llamados «cordones sanitarios», que consistían en el cierre, por parte de las autoridades, de las fronteras de los Estados afectados y en el aislamiento de las ciudades contagiadas. Desgraciadamente, no fue esta una medida que tuviera una gran incidencia a la hora de controlar la peste, debido, principalmente, a su escaso general cumplimiento.

Otra forma de prevención que se adoptó y que, esta sí, contribuyó de un modo importante al mejor control de la extensión del contagio fue la instauración de la cuarentena. La medida consistía en el aislamiento en los puertos de llegada durante cuarenta días de los barcos procedentes de zonas infectadas. La primera vez que ser impuso fue en Ragusa, hoy Dubrovnik, en 1377, si bien en este caso duró solo treinta días, pasando a durar cuarenta a partir de 1383 en el puerto de Marsella. La cuarentena continuó en Europa hasta principios del siglo XX.

Con relación a los enfermos, lo que se intentaba era evitar en lo posible el contacto con ellos. Los que no tenían más remedio que acercarse a los apestados, tales como los médicos y los confesores, procuraban aislarse mediante trajes y caretas especiales, pero la mayoría de la población lo que hacía era alejarse de ellos y abandonarlos a su propia suerte, aunque fueran amigos o familiares. Con el tiempo fueron creándose lugares especiales para tratar, y sobre todo incomunicar, a estos enfermos. Se conocen con el nombre de lazaretos, y eran unos edificios que más bien parecían fortalezas, y que se situaban en las afueras de las ciudades. El primero fue el Gran Lazareto de Milán, que se construyó en los inicios del siglo XVI. Pero no fue hasta 1607, con la construcción del hospital de San Luis en París, cuando se generalizó su uso.

Todo lo referido hasta ahora habla de las medidas profilácticas que se fueron adoptando, pero ¿qué medidas terapéuticas se utilizaron? Desgraciadamente, pocos y apenas efectivos, fueron los tratamientos que existieron durante siglos contra la enfermedad. Ya hemos mencionado el uso de sangrías. A ello poco más podemos añadir, excepto el uso de plantas medicinales que intentaban paliar los síntomas de la enfermedad, o la quema de maderas y sustancias aromáticas que, junto al uso de perfumes, intentaban modificar la cualidad del aire corrompido.

La peste en la actualidad

La forma actual de enfrentarnos a la peste, y con ello el haber conseguido que pasara de ser una amenaza mortal a convertirse en una enfermedad bien definida y fácilmente curable si se coge a tiempo, comenzó en 1894. En ese año, el microbiólogo suizo Alexander Yersin, durante una epidemia en Hong Kong, consiguió identificar el germen productor de la enfermedad al aislarlo de las vísceras de una rata muerta y del pus contenido en un bubón humano. El agente infeccioso pasó a conocerse con el nombre de «Yersinia Pestis».

La Yersinia Pestis es un cocobacilo gram negativo perteneciente a la familia de las enterobacterias. Es muy sensible al calor y a la luz, que lo destruyen en pocas horas, y a los antisépticos habituales. En cambio, en la oscuridad y a temperaturas bajas su vitalidad se mantiene durante largo tiempo. También es capaz de mantenerse viable durante semanas en aguas, harinas y granos húmedos.

La peste es una zoonosis, es decir, una enfermedad propia de los animales. Su reservorio natural son los roedores salvajes, tales como la marmota, las musarañas, el perro de la pradera, las ardillas o los conejos. Sin embargo, en circunstancias especiales puede transmitirse a algunos mamíferos como perros, gatos, monos, camellos y, por supuesto, al hombre.

El enlace principal entre los reservorios salvajes del germen y el humano lo ejerce la rata doméstica en sus variedades negra (Rattus rattus) y gris (Rattus norvegicus), pero, a veces, la transmisión hacia nosotros puede ser a partir del ratón común (Mus musculus).

Entre los roedores y los humanos y mamíferos superiores que pueden padecer la enfermedad, desempeña un papel fundamental como vector la pulga de la rata, sobre todo sus géneros Xenopsilla y Ceratophillus. Instaurada la enfermedad en los humanos, la pulga del hombre (Pulex irritans) puede transmitir la enfermedad picando a los sujetos sanos, convirtiéndose así en un factor decisivo en la difusión de la enfermedad. La pulga, al picar a su huésped enfermo, ingiere sangre con bacilos, estos se desarrollan en su interior y pasan a su aparato digestivo y, de ahí, mediante nuevas picaduras, se introducen en su nuevo huésped por la piel, desde la que se difunden a través de sus vasos linfáticos, llegando a los ganglios linfáticos, que aumentan mucho de tamaño hasta convertirse en bubones; desde estos alcanzan los vasos sanguíneos y, por la sangre, llegan a todo el organismo del enfermo.

Clínica y tratamiento de la enfermedad

Tras contraer el mal mediante la picadura, lo más frecuente es que el enfermo desarrolle la forma de la enfermedad conocida como peste bubónica. En ella, tras un período de incubación de dos a ocho días, aparece bruscamente un cuadro de fiebre alta, dolores de cabeza, escalofríos e intensa postración con delirios. Después de algunas horas o días los pacientes notan la presencia del bubón, que son adenopatías apelotonadas y dolorosas que miden entre uno y diez centímetros y que, a veces, pueden romperse soltando gran cantidad de pus lleno de bacilos. Si alguien entra en contacto directo con esta supuración puede contagiarse la enfermedad. Los bubones aparecen sobre todo en el cuello, las axilas y las ingles, que son los lugares más cercanos al sitio de las picaduras. Además, aparecen otros síntomas tales como hepatoesplenomegalia (hígado y bazo agrandados) dolorosa y lesiones necróticas y purulentas en diferentes órganos, provocando, entre otros cuadros, faringitis, meningitis y shock que pueden conducir a la muerte del enfermo.

La peste neumónica se contagia por contacto con secreciones respiratorias procedentes de un enfermo. Al cabo de uno a tres días, aparece como una infección respiratoria de tipo gripal que termina por progresar hasta producir una neumonía que puede ser mortal.

Existe también la forma septicémica, en la que no hay bubas o adenopatías, sino que la bacteria provoca una sepsis al expandirse por el torrente sanguíneo con tal virulencia que puede provocar la muerte en el 30-50% de los casos si no es bien tratada.

El diagnóstico, una vez que se sospecha la enfermedad, se hace principalmente por cultivar la bacteria en las secreciones procedentes de los bubones, en los esputos o directamente en la sangre (hemocultivo) de los enfermos.

El tratamiento se hace mediante el uso de antibióticos, si bien la Yersinia Pestis se ha hecho resistente a muchos de ellos. Se pueden seguir empleando la estreptomicina, las tetraciclinas y el cloranfenicol. Gracias a estos fármacos, el pronóstico ha pasado de producir una mortalidad del 50 al 90% de los afectados a matar solo al 5-10% de ellos si es diagnosticada y tratada a tiempo.