«Cualquiera puede ponerse furioso… eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta… eso no es fácil». (Aristóteles, Ética a Nicómaco).

En los últimos años se viene hablando de forma reiterada de que el ser humano necesita expresar sus emociones para sentirse liberado y ser feliz. Hasta ahora, las emociones han sido las grandes desconocidas, esas vocecillas internas que nos afectaban, en mayor o menor intensidad según la persona, y que nos obligaban a reaccionar según su mandato.

¿Por qué desconocidas? Porque no se estudiaban, ni se las conocía; simplemente se las reprimía porque así lo dictaba la educación de la época. Durante siglos, el ser humano ha reprimido sus emociones como si fuesen algo ajeno a él, algo negativo contra lo que combatir y que había que negar. En lugar de aceptar esta faceta de la personalidad humana, nos hemos dedicado a cohibirla, a excluirla de nuestros estudios y, a fuerza de ignorarla, le hemos otorgado un poder inusitado: la voluptuosidad y el descontrol. Pero, en realidad, estas características, que por sus efectos son muy negativas, están muy alejadas de la verdadera naturaleza de las emociones y de aquello para lo que fueron creadas: servir de vehículo de expresión para el alma humana.

A finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron en el ámbito de la medicina algunos especialistas que comenzaron a hablar de la necesidad de ver al ser humano como un todo y no como una suma de partes. Y en ese todo están presentes las emociones a las que, por primera vez después de muchos siglos, se les concede una importancia vital para un saludable desarrollo. Hahnemann con su homeopatía y Edward Bach con sus flores de Bach, hablan de la importancia de conocer los motores emocionales que mueven al ser humano; y no solo conocerlos, sino también y sobre todo educarlos, con el fin de que esta natural expresión sea fuente de estabilidad y salud.

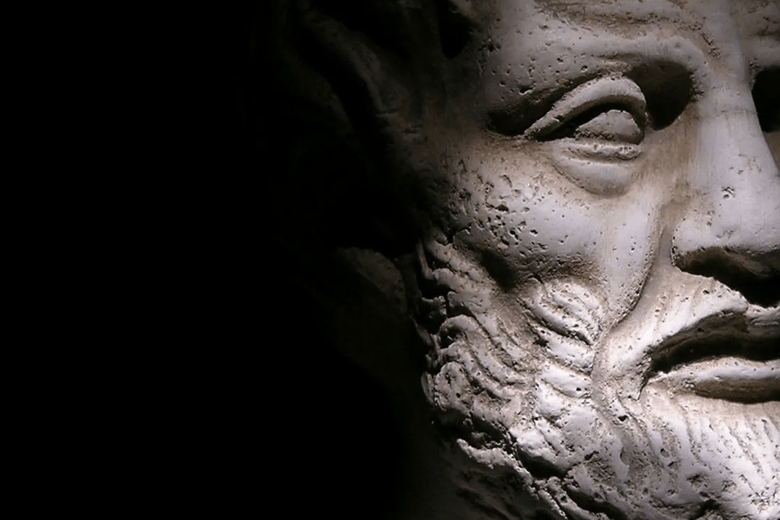

Pero no hay que olvidar que estos autores son herederos de una larga tradición de médicos y filósofos que, desde la Antigüedad, nos hablaban ya de las emociones y sus características: Galeno, Paracelso, Platón o Aristóteles entre otros, aunque no fue hasta finales del siglo XX cuando el mundo emocional se hizo famoso gracias a Daniel Golemann y sus teorías sobre el concepto de inteligencia emocional.

El hombre y sus diferentes planos de conciencia

Para hablar de inteligencia emocional primero debemos entender que, en el ser humano, además de un cuerpo y una mente, existen otras realidades o niveles de conciencia que son, precisamente, el ámbito donde se generan y procesan todo tipo de emociones y sentimientos. Dicen las tradiciones esotéricas que el ser humano está compuesto de varios niveles de conciencia, siete para ser más exactos, que están interrelacionados entre sí y que cubren todas las necesidades materiales e inmateriales del hombre en su manifestación. Nos hablan de ello culturas como la egipcia o la hindú, ciencias como la alquimia y movimientos esotéricos como la teosofía.

La filósofa rusa y fundadora de la teosofía, H. P. Blavatsky divide esta constitución septenaria en dos partes, una espiritual o tríada y otra material o cuaternario, también llamado personalidad. La una se correspondería con la parte más elevada del ser humano, su espiritualidad, y la otra, con la parte más densa o material. Es en este cuaternario donde tiene asiento el mundo emocional.

Las emociones como vehículo

El mundo emocional está formado por los vehículos emocional y kama-manas; por lo tanto, hay una parte de emociones y otra mental. Esto es importante porque va a ser esta parte mental la encargada de controlar, ordenar y armonizar las emociones que, por su naturaleza, tienen tendencia al caos. ¿Por qué sucede esto? La filosofía nos enseña que los planos superiores tienen la capacidad de trabajar sobre los inferiores, debido a su naturaleza más evolucionada.

Las emociones son la puerta de entrada de gran parte de nuestro aprendizaje, ya que son ellas las que nos permiten captar información del exterior; información esta que necesitamos procesar y asimilar para convertirla en enseñanzas para nuestro día a día. De cómo procesemos estos estímulos externos dependerá el éxito o el fracaso de nuestra relación con la sociedad y con nosotros mismos. Es muy importante, basándonos en esta idea, conocer nuestro funcionamiento interno, saber cómo pensamos, cómo sentimos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades, porque de este conocimiento dependerá nuestro mejor o peor desarrollo como seres emocionalmente conscientes.

Inteligencia emocional: definición y utilidades

Podemos decir sin equivocarnos que hablar de inteligencia emocional está de moda. En el año 1995, Daniel Goleman editó su libro Inteligencia emocional y, de pronto, para la gran mayoría de la gente, el mundo de las emociones y cómo afectan al ser humano tomó sentido e importancia. Pero lo cierto es que los filósofos clásicos hablaban en muchos de sus tratados de la importancia del control del carácter; o lo que es lo mismo, del control de las emociones para un correcto y satisfactorio desarrollo de la personalidad humana.

La frase «Conócete a ti mismo», que presidía el frontón de los templos de la antigua Grecia, es un tratado en sí mismo de inteligencia emocional. Conócete para mejorar, conócete para trabajar interiormente, conócete para evolucionar. Y es que no puede desarrollarse la inteligencia emocional sin haber un conocimiento previo, básico si se quiere, de cómo somos, pensamos, reaccionamos; de cómo nos afectan las emociones en la toma de decisiones que van a ser cruciales en nuestra vida.

Uno de los grandes problemas a la hora de desarrollarnos emocionalmente es la alienación de nuestra época, en la que hay un culto exagerado a la emotividad. Parece ser necesario vivir sintiéndolo todo y, además, manifestarlo. Quien no «siente» y lo manifiesta es rechazado por la sociedad. Y cuando los estímulos se gastan o ya no producen las reacciones pretendidas, se fabrican otros nuevos para seguir con la maquinaria del sentimiento superficial y esclavizante. Se nos está educando en la emotividad que responde ante el «me gusta» y no ante el «debo». Hacer las cosas por deber se toma como error y lo contrario como liberación, cuando es justo al revés. Del cumplimiento del deber surge, naturalmente, el placer del deber cumplido. Y muchas veces la satisfacción loca e irracional del placer se convierte en una trampa de la que cuesta salir muchos años y muchos esfuerzos.

Aunque la inteligencia emocional que hoy conocemos está enfocada al desarrollo de habilidades emocionales para conseguir éxito económico y social (según nos cuenta Goleman en su libro), la realidad es que la verdadera inteligencia emocional es un profundo conocimiento de la naturaleza humana, de nuestra propia naturaleza. Y este conocimiento traerá fortuna y bienestar al individuo pero como consecuencia de un trabajo interior previo, no como objetivo egoísta para obtener riquezas.

Qué nos enseña Aristóteles sobre inteligencia emocional

El filósofo griego nos alerta de la necesidad de entrenarnos en la formación del carácter de la misma manera que nos formamos para desarrollar una actividad profesional. Dice:

«(…) tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los malos citaristas, y de manera análoga los constructores de casas y todo lo demás: pues construyendo bien serán buenos constructores, y construyendo mal, malos. Si no fuera así, no habría necesidad de maestros, sino que todos serían de nacimiento buenos y malos. Y este es el caso también de las virtudes: pues por nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos o injustos, y nuestra actuación en los peligros acostumbrándonos a tener miedo o coraje nos hace valientes o cobardes; y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira: unos se vuelven moderados y mansos, otros licenciosos e iracundos, los unos por haberse comportado así en estas materias, y los otros de otro modo. En una palabra, los modos de ser surgen de las operaciones semejantes. De ahí la necesidad de efectuar cierta clase de actividades, pues los modos de ser siguen las correspondientes diferencias en estas actividades. Así, el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca importancia, sino muchísima, o mejor, total.[1]»

Aristóteles, en este párrafo, no solo nos anima a trabajar sobre la formación del carácter, sino que, además, incita a que este aprendizaje se realice en la juventud, que es cuando la personalidad está en formación y resulta más fácil corregir errores.

Una de las bases del éxito, emocionalmente hablando, es la adquisición de experiencia útil; esto se consigue desarrollando una adecuada atención sobre nuestras vivencias cotidianas y, sobre la base del aprendizaje, extrayendo una conclusión que nos sirva como guía en futuras ocasiones. Sobre este aspecto, Aristóteles nos dice:

«(…) debemos examinar lo relativo a las acciones, cómo hay que realizarlas, pues ellas son las principales causas de la formación de los diversos modos de ser»[2].

La supremacía de las emociones negativas en el hombre es la causa fundamental de la ineficacia de su inteligencia emocional. Quien se deja llevar por sus pasiones, nubla su capacidad para elegir inteligentemente lo que más le conviene, y el resultado de sus acciones traerá, inevitablemente, dolor e infelicidad. Sobre esto ya alertaba Aristóteles cuando dice:

«Porque las pasiones son, ciertamente, las causantes de que los hombres se hagan volubles y cambien en lo relativo a sus juicios, en cuanto que de ellas se siguen pesar y placer. Así son, por ejemplo, la ira, la compasión, el temor y otras más de naturaleza semejante y sus contrarias»[3].

Aristóteles insiste en la negatividad de las pasiones, y dice:

«(…) Las facultades y modos de ser están en relación con las pasiones, y estas se distinguen por el dolor y el placer»[4].

Afirma también el sabio estagirita que «la incontinencia, la blandura y la molicie (…) son pasiones (…). El incontinente sabe que obra mal movido por la pasión»[5]. Además sigue y dice que «el hombre continente (prudente), sabiendo que las pasiones son malas, no las sigue a causa de su razón»[6]. Esto quiere decir que el ser humano prudente tiene control sobre sus emociones y no se deja arrastrar por ellas. Recordemos la afirmación filosófica de que cada cuerpo del cuaternario o personalidad se puede trabajar con su inmediato superior. Y que, según la clasificación de las emociones arriba estudiada, las pasiones tienen más de animal que de humano.

Aristóteles alerta de que hay tres clases de disposiciones morales que hay que evitar, o sea, tres clases de comportamiento que no contribuyen a un buen desarrollo de la inteligencia emocional: «(…) deben evitarse: el vicio, la incontinencia y la brutalidad»[7].

Veamos dos emociones (negativas) básicas y comunes a todos los seres humanos y qué nos dice el filósofo griego sobre ellas.

Sobre la ira

En el libro II de su Retórica, Aristóteles dedica dos capítulos a la ira, a su naturaleza y a cuál es la disposición humana hacia ella. Sobre su definición y causa, dice:

«Admitamos que la ira es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que nos son próximos, sin que hubiera razón para tal desprecio»[8].

Aristóteles advierte de los peligros de la ira y de cómo produce otras emociones de efectos muy negativos sobre el hombre:

«(…) que a toda ira siga un cierto placer, nacido de la esperanza de vengarse. Es placentero, en efecto, pensar que se podrán conseguir aquellas cosas que se desean. Mas como nadie aspira a lo que se le muestra imposible, el iracundo desea lo que le parece que se puede hacer. Y por eso del apetito irascible se ha dicho bellamente que, mucho más dulce que la miel rezumante, crece en los corazones de los hombres»[9].

La naturaleza de las emociones y su influencia sobre nosotros, tiñen positiva o negativamente nuestras acciones. Sobre ello ya nos alerta Aristóteles cuando dice que:

«(…) Pues las cosas no son, desde luego, iguales para el que siente amistad que para el que experimenta odio, ni para el que está airado que para el que tiene calma»[10].

Sobre la envidia

La envidia es una de las emociones negativas básicas más extendidas entre la población mundial. Se trata de un posicionamiento contrario al amor y a la compasión. En definitiva, un atentado contra la unidad, no solo como humanidad en sí, sino también contra la unidad del hombre con Dios. Aristóteles la define así:

«(…) La envidia consiste en un cierto pesar relativo a nuestros iguales por su manifiesto éxito en los bienes citados, y no con el fin de (obtener) algún provecho, sino a causa de aquellos mismos»[11].

Aristóteles nos advierte de la subjetividad y perturbación que la envidia produce sobre el discernimiento. Es como un prisma opaco que nos impide ver las cosas como son realmente y que nos muestra, por el contrario, la realidad deformada:

«(…) la envidia es ciertamente un pesar turbador y que concierne al éxito, pero no del que no lo merece, sino del que es nuestro igual o semejante»[12].

También llama la atención el filósofo griego sobre la proximidad entre la envidia y la codicia:

«(…) También (son envidiosos) los que poco les falta para tenerlo todo (razón por la cual los que realizan grandes cosas y los afortunados son más envidiosos), ya que piensan que todos quieren arrebatarles lo que es suyo»[13].

Conclusión: me conozco, me trabajo = inteligencia emocional

Todos los autores que hablan sobre inteligencia emocional coinciden en afirmar que conocerse a uno mismo, aunque sea básicamente, es un requisito indispensable para desarrollarla satisfactoriamente. Adquirir habilidades emocionales positivas es un trabajo interior arduo, constante y de larga duración.

Uno de los deseos que subyacen en el inconsciente de todo ser humano es la conquista de la felicidad. Aristóteles nos habla de la felicidad en su libro Ética a Nicómaco y dice que «la felicidad es una actividad de acuerdo con la virtud».

El correcto manejo de nuestras emociones nos llevará, invariablemente, a un estado de felicidad muy personal e intransferible, pues esta dependerá de nuestro carácter y será diferente para cada persona.

Para terminar y como anexo, adjunto tres apuntes de Aristóteles sobre los caracteres en las diferentes etapas de la vida: juventud, madurez y vejez. Son, en sí mismos, un fantástico tratado de conocimiento del carácter humano y, si aplicados, un excelente punto de partida en el reconocimiento de nuestro propio carácter:

Sobre los jóvenes, la vejez y la edad madura[14]

Los jóvenes

(…) Por su talante, pues, los jóvenes son propensos a los deseos pasionales y de la condición de hacer cuanto desean. De entre los deseos que se refieren al cuerpo son, sobre todo, dóciles a los placeres del amor e incapaces de dominarse ante ellos, pero también son volubles y prontos en hartarse de sus deseos: tanta es la fogosidad con que desean como la rapidez con que se les pasa (pues sus afanes son agudos, más no grandes, igual que la sed y el hambre de los enfermos). Son también apasionados, coléricos y proclives a sucumbir a la ira. Los domina el apetito irascible, pues, en efecto, por causa de la honra, no soportan que se les desprecie, sino que se indignan si piensan que se les trata con injusticia. Asimismo son amantes de honores, pero todavía más de victorias (porque el joven desea ser superior y la victoria constituye una cierta superioridad); y son más estas dos cosas que codiciosos, si bien no son codiciosos porque no tienen experiencia de la privación, como dice la sentencia de Pítaco dedicada a Anfiarao. Tampoco son de mal carácter, sino que son bondadosos a causa de que todavía no han visto muchas maldades; crédulos, en razón de que aún no han padecido engaño muchas veces; y optimistas porque, lo mismo que los borrachos, así también los jóvenes son calientes por naturaleza, además de porque no han sufrido muchas decepciones. La mayoría de las veces viven llenos de esperanza, ya que la esperanza atañe al futuro, mientras que el recuerdo al pasado: ahora bien, los jóvenes tienen mucho futuro y poco pasado; y no es, desde luego, propio del primer día recordar nada, sino esperarlo todo. Por lo mismo que acaba de decirse, son también fáciles de engañar (puesto que fácilmente se llenan de esperanzas), tienen el ánimo más valeroso (ya que son irascibles y optimistas, de modo que lo uno les hace no tener miedo y lo otro ser confiados, pues nadie teme cuando tiene ira y el esperar un bien es causa de confianza), son también vergonzosos (porque no piensan aún en otra clase de acciones bellas, sino que solo están educados según las convenciones) y son magnánimos (ya que todavía no han sido heridos por la vida, antes bien, carecen de experiencia de las cosas a que ella te fuerza; y (además) la magnanimidad consiste en considerarse uno mismo merecedor de cosas grandes, que es lo propio del optimista).

La vejez

Tal es, por lo tanto, el talante de los jóvenes. En cambio, los ancianos y los que ya han superado la madurez presentan unos caracteres que proceden, en su mayoría, poco más o menos de los contrarios de aquellos. En efecto: por haber vivido muchos años ya, por haber sido engañados en la mayor parte de las ocasiones y haber cometido errores, y también porque la mayoría de sus cosas carecen de valor, en nada ponen seguridad y a todo prestan menos empeño de lo que deben. Creen, mas nada saben de cierto; cuando discuten, añaden siempre: «posiblemente» y «tal vez», y todo lo afirman así y nada en firme. Son también de mal carácter ya que el mal carácter consiste en suponer en todo lo peor. Pero además son recelosos a causa de su desconfianza, y desconfiados a causa de su experiencia. Y por esta razón ni aman ni odian forzosamente, sino que, de acuerdo con el precepto de Bías, aman como quienes pueden llegar a odiar y odian como quienes pueden llegar a amar. Asimismo son de espíritu pequeño por haber sido ya maltratados por la vida y, por ello, no desean cosas grandes ni extraordinarias, sino lo (imprescindible) para vivir. Son también mezquinos porque la hacienda es una de las cosas necesarias y por experiencia saben que es difícil adquirirla y fácil perderla. Son cobardes y propensos a sentir miedo de todo, por cuanto se hallan en el estado contrario al de los jóvenes: ellos son, en efecto, fríos en vez de calientes, de manera que la vejez prepara el camino a la cobardía, dado que el miedo es una suerte de enfriamiento. Son además amantes de la vida, y sobre todo en sus últimos días, porque el deseo se dirige a lo que falta y aquello de que se carece es lo que principalmente se desea. Y son más egoístas de lo que es debido, lo cual es también, desde luego, una suerte de pequeñez de espíritu. Viven, asimismo, más de lo que se debe, mirando la conveniencia en vez de lo bello a causa de que son egoístas, pues la conveniencia es un bien para uno mismo, mientras que lo bello lo es en absoluto. Y son desvergonzados más que pudorosos, porque, como no tienen lo bello en la misma consideración que lo conveniente, desprecian la opinión pública. Son pesimistas por causa de su experiencia (ya que la mayoría de las cosas que suceden carecen de valor, puesto que las más de las veces van a peor), así como también por causa de su cobardía. Y viven más para el recuerdo que para la esperanza, pues es poco lo que les queda de vida y, en cambio, mucho lo vivido y, por su parte, la esperanza reside en el futuro, mientras que el recuerdo se asienta en el pasado. Lo cual es también la causa de su charlatanería, pues se pasan la vida hablando de sucesos pasados, porque gozan recordando. Sus cóleras son agudas, pero débiles y, en cuanto a sus deseos pasionales, unos les han abandonado ya y otros se han debilitado, de modo que ni son propensos a sentir deseos pasionales ni a actuar conforme a ellos, sino más bien conforme al interés. Y esta es la razón de que los que tienen tal edad parezcan moderados, porque sus deseos pasionales han remitido y son esclavos del interés. Viven asimismo más de acuerdo con el cálculo racional que con el talante, puesto que el cálculo racional es propio de la conveniencia mientras que el talante lo es de la virtud. Y cometen las injusticias que se refieren a la maldad, no las que corresponden a la desmesura. Por lo demás, los ancianos son también compasivos, pero no por las mismas razones que los jóvenes: estos lo son, en efecto, por filantropía; aquellos, en cambio, por debilidad, porque en todo ven la proximidad de un daño propio, que era (como vimos) lo que inclinaba a la compasión. Por lo cual son quejumbrosos y no tienen buen humor ni gozan con la risa, pues la inclinación a la queja es lo contrario del gusto por la risa.

La edad madura

En cuanto a los que se hallan en la madurez, está claro que tendrán un talante intermedio entre los dos anteriores, prescindiendo del exceso propio de uno y otro: sin demasiada confianza (pues ello es temeridad) ni demasiado miedo, sino estando bellamente dispuestos para ambas situaciones; sin ser crédulos en todo ni totalmente incrédulos, sino más bien juzgando según la verdad; sin vivir solo para lo bello ni solo para lo conveniente, sino para ambas cosas, ni tampoco para la tacañería o para el derroche, sino para lo que es ajustado, e igualmente lo que atañe al apetito irascible o al deseo pasional; y siendo moderados con valentía y valientes con moderación. En los jóvenes y en los ancianos estas características están, en efecto, repartidas, ya que los jóvenes son valientes y licenciosos y los viejos moderados y cobardes. En cambio, hablando en general, cuanto de provecho se distribuye entre la juventud y la vejez, (la edad madura) lo posee reunido; y cuanto aquellas tienen de exceso o de carencia, lo tiene esta en la justa medida. Por lo demás, el cuerpo está en la madurez de los treinta a los treinta y cinco años, y el alma llega a ella alrededor de los cuarenta y nueve. Con lo cual, pues, queda ya tratado cuáles son cada uno de los caracteres que se refieren a la juventud, la vejez y la edad madura. (…).

[1] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); págs. 161 y 162.

[2] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 162.

[3] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 310.

[4] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 441.

[5] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 292.

[6] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 293.

[7] Aristóteles, Ética nicomaquea, Ética eudemia (Gredos, Madrid, 1985-1998); pág. 291.

[8] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); pág. 312.

[9] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); págs. 313, 314.

[10] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); pág. 309.

[11] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); págs. 367-368.

[12] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); pág. 362.

[13] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); pág. 368.

[14] Aristóteles, Retórica (Gredos, Madrid, 1999); págs. 377-386.