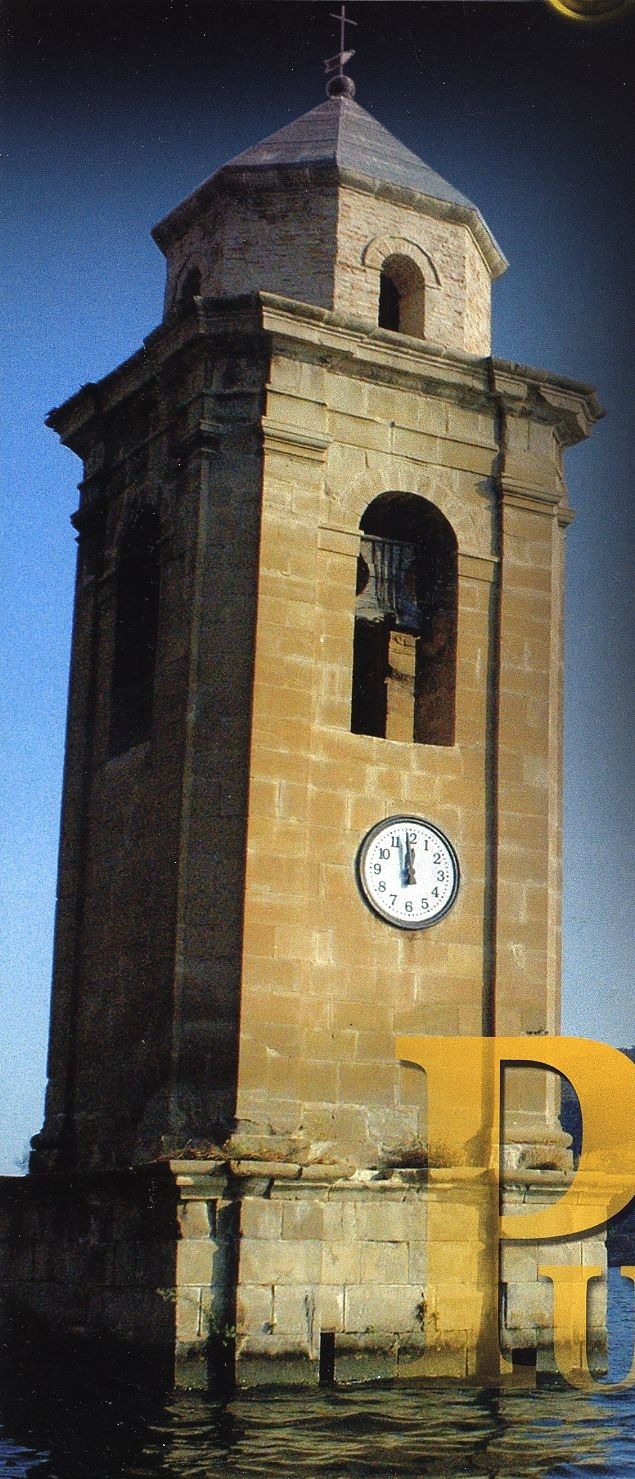

Hace muchos años formé parte de una iglesia, en un pequeño pueblo de España. Había vida a mi alrededor. Venían las gentes a misa al toque de mi campana y los pájaros se posaban en mis aleros.

Pero mi pueblo tenía un enemigo: la sequía. Y por ella desalojaron a mis gentes, y las casas se quedaron vacías, condenadas a la muerte. Abrieron los embalses, y ellos, y mi iglesia, y yo, desaparecimos bajo las aguas.Conservé la hora en mi memoria de piedra. Son las doce. Faltaba un minuto para la hora de las brujas. Para la hora de morir.

Quedó el pueblo sumergido, fantasmal, sepultado en la negra profundidad del pantano, sin vida alrededor, sin tan siquiera niños que se bañasen. Hubiese sido tan feliz si al menos sus piernas hubieran rozado mis piedras, si una mano me hubiese acariciado…

Ni campana tengo. Pudrió el agua su anclaje de madera y cayó al fondo. Ni su sonido podrá acompañarme ya jamás. Tan sólo el silencio me rodea.

Ahora, y por unos días, las aguas han bajado, y mi cabeza emergió, y parte de mi cuerpo, y tuve la inmensa alegría de, aunque sea por poco tiempo, secarme al sol. Pero miro en torno y nada veo: ni un humano.

Humanos… también ellos me dan pena. Ellos vivían en valles cerrados, en los que sus modos de vida habían permanecido inmutables por siglos. Donde se habían afianzado sus raíces. Tuvieron que abandonar cuanto era su entorno, sus vivencias, sus recuerdos. Y sé que la nostalgia se incrustó en sus conciencias, carentes de referencias de identidad, de un lugar donde reposar junto a sus antepasados, sin una tumba donde ir a poner flores y a musitar unas frases de recuerdo. Sin poder posar la mirada en el paisaje visto desde la niñez.

Obligados a crearse un nuevo mundo sin poder ya jamás visitar el viejo.

Yo al menos tengo esa suerte: mis pies de piedra siguen anclados donde siempre, donde nací. Mi reloj sigue, para siempre, marcando la hora de mi muerte, pero también la de mi resurrección cada vez que, de tiempo en tiempo, bajan las aguas. En esos momentos, en esos días, aún puedo sentir las leves patas de las aves sobre mi cubierta, incluso oír girar la veleta que me corona. Puedo ver los montes que siempre me rodearon amorosos.

Entonces le doy gracias a Dios por el sol que me seca. Por el viento que me roza.

Cuánto daría, sin embargo, porque mi campana volviese a tocar a misa de doce…

Hola! Que pueblo es éste ?? un saludo